现实主义画家——李伯安

来源:画悟艺术网 发布时间:2018-6-4 8:22:00

阅读:10453

李伯安生前

没有出过一本画册

没办过一次个展

无论金钱如何腐蚀人心

艺术界如何鱼龙混杂

总会有人对艺术生死相许

甘守清贫,无怨无悔

没有出过一本画册

没办过一次个展

无论金钱如何腐蚀人心

艺术界如何鱼龙混杂

总会有人对艺术生死相许

甘守清贫,无怨无悔

二十世纪杰出的现实主义画家——李伯安作品展

李伯安(1944—1998)

河南洛阳老城人,

生前为中国美术家协会会员,河南美术出版社副编审。

这是一个生前默默无闻、死后名满天下的画家,

其作品是生前不为人知,死后却奉为为经典的作品。

河南洛阳老城人,

生前为中国美术家协会会员,河南美术出版社副编审。

这是一个生前默默无闻、死后名满天下的画家,

其作品是生前不为人知,死后却奉为为经典的作品。

他在斗室里一画就是十年,

完成了黄河之源藏民那一部分

———121米长的《走出巴颜喀拉》

由于劳累过度,1998年5月2日,

54岁的李伯安直至

他力竭倒在竖立的画板前时,

画板上仍是他刚刚落墨的第七稿……

完成了黄河之源藏民那一部分

———121米长的《走出巴颜喀拉》

由于劳累过度,1998年5月2日,

54岁的李伯安直至

他力竭倒在竖立的画板前时,

画板上仍是他刚刚落墨的第七稿……

在他生命的最后10年,

他曾3次单枪匹马、徒步跋涉至甘南、青藏收集素材

历尽艰辛、呕心沥血创作出

《走出巴颜喀拉》这件伟大的作品。

他曾3次单枪匹马、徒步跋涉至甘南、青藏收集素材

历尽艰辛、呕心沥血创作出

《走出巴颜喀拉》这件伟大的作品。

1959年,15岁的李伯安陪一个同学去投考,

结果自己意外地考取了郑州艺专。

在艺专学习期间,俄国画家列宾费时18年

完成的大画《沙布诺什人答苏丹王的信》使他为之倾倒,

他经常说,一辈子能画这样一张画留传于世,

就不虚此生了。

结果自己意外地考取了郑州艺专。

在艺专学习期间,俄国画家列宾费时18年

完成的大画《沙布诺什人答苏丹王的信》使他为之倾倒,

他经常说,一辈子能画这样一张画留传于世,

就不虚此生了。

《日出》 (132×152厘米,1985年作,

1989年获第七届全国美术作品展铜奖)

他只是肄业于郑州艺术学院的一个小画家,

这个学院早在1961年因自然灾害而停办。

离开郑州艺术学院,他当过建筑队的小工,

卖过汽,在小学当过代课教师,在工厂当过工。

1989年获第七届全国美术作品展铜奖)

他只是肄业于郑州艺术学院的一个小画家,

这个学院早在1961年因自然灾害而停办。

离开郑州艺术学院,他当过建筑队的小工,

卖过汽,在小学当过代课教师,在工厂当过工。

《草妞》77×46.5厘米,1983年作

但是,穷且益坚,不坠青云之志。

不管境多么窘迫,李伯安始终紧握手中的画笔。

他到乡村、街道,为画像,为小报画图,

通过任何形式来表现自己的艺术。

底层百姓的生活经历,苦难的磨练,

为他艺术创作的底。

但是,穷且益坚,不坠青云之志。

不管境多么窘迫,李伯安始终紧握手中的画笔。

他到乡村、街道,为画像,为小报画图,

通过任何形式来表现自己的艺术。

底层百姓的生活经历,苦难的磨练,

为他艺术创作的底。

三万里黄河曲曲荡荡日夜走出巴颜喀拉

五千仞太行奇奇伟伟哪是流民哪是神仙(杜天俊)

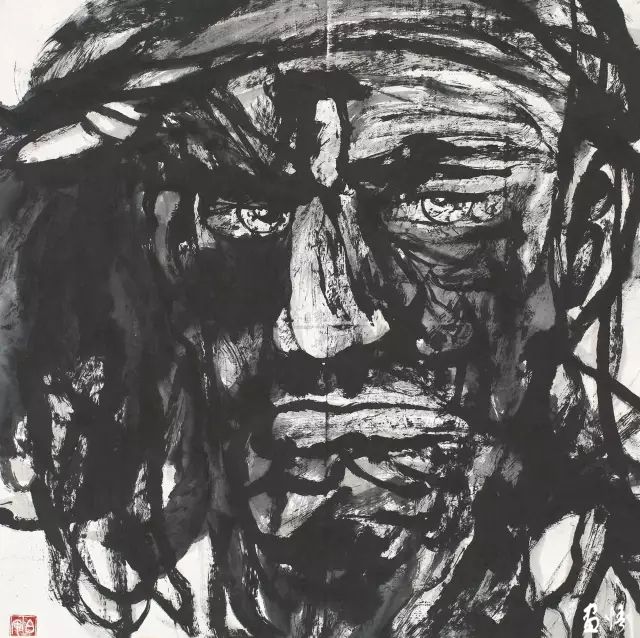

李伯安的生命中有两座山,

巴颜喀拉是一座,太行山是另一座。

从1971年起,李伯安连续十几年,

每年都进太行山采风。

他最爱画山里的老人,

特别喜欢强调他们脸上的皱纹和颧骨,刻画得结实粗犷。

这使他在日后逐渐形成自己老辣、苍劲的画风。

五千仞太行奇奇伟伟哪是流民哪是神仙(杜天俊)

李伯安的生命中有两座山,

巴颜喀拉是一座,太行山是另一座。

从1971年起,李伯安连续十几年,

每年都进太行山采风。

他最爱画山里的老人,

特别喜欢强调他们脸上的皱纹和颧骨,刻画得结实粗犷。

这使他在日后逐渐形成自己老辣、苍劲的画风。

《洞庭秋》182×96.5厘米,1996年

1988年,李伯安的兴趣转移到巴颜喀拉

——黄河和长江的发源地。

连续三年,李伯安几次踏入甘南和青藏,

收集了大量的素材和资料。

1991年,画家租下两间废弃的教室作为画室,

开始创作他酝酿已久的恢宏长卷。

因为前期准备充分,

大画的第一部分三个月之内就完成了,

三组朝圣的藏民虔诚严肃,用笔刚劲大气,

吸取了柯勒惠支的版画还有一些雕刻作品的精髓。

到第二部分,他开始画得异常吃力,

三年多,仅仅画了不到30米。

1988年,李伯安的兴趣转移到巴颜喀拉

——黄河和长江的发源地。

连续三年,李伯安几次踏入甘南和青藏,

收集了大量的素材和资料。

1991年,画家租下两间废弃的教室作为画室,

开始创作他酝酿已久的恢宏长卷。

因为前期准备充分,

大画的第一部分三个月之内就完成了,

三组朝圣的藏民虔诚严肃,用笔刚劲大气,

吸取了柯勒惠支的版画还有一些雕刻作品的精髓。

到第二部分,他开始画得异常吃力,

三年多,仅仅画了不到30米。

为了摆脱困境,他再次西行。

此时他的身体已经不行了。

第四年,传来西部基夫去世的消息,

这时李伯安已经四易其稿。

内外交困的画家这时遇到了著名作家冯骥才。

冯骥才盛赞他为“罕世和绝代的画家”。

徘徊了四年的李伯安受到鼓励,

毅然将这30米画卷卷起来,

从第二段《开光大典》重新画起。

此时他的身体已经不行了。

第四年,传来西部基夫去世的消息,

这时李伯安已经四易其稿。

内外交困的画家这时遇到了著名作家冯骥才。

冯骥才盛赞他为“罕世和绝代的画家”。

徘徊了四年的李伯安受到鼓励,

毅然将这30米画卷卷起来,

从第二段《开光大典》重新画起。

李伯安去世以后,

全国146位著名国画家慷慨捐出150幅画作,

为李伯安的画展和画册筹款,随后李伯安画集出版,

李伯安画展在洛阳、郑州、北京、上海和深圳陆续开幕,

引起石破天惊般的轰动,

被一些专家和国画界权威人士认作

是20世纪中国美术史的一个大事件,

而李伯安的画作《走出巴颜喀拉》

也被一些评论家认定为是一件与蒋兆和的《流民图》、

周思聪的《矿工》并驾齐驱的杰作。

全国146位著名国画家慷慨捐出150幅画作,

为李伯安的画展和画册筹款,随后李伯安画集出版,

李伯安画展在洛阳、郑州、北京、上海和深圳陆续开幕,

引起石破天惊般的轰动,

被一些专家和国画界权威人士认作

是20世纪中国美术史的一个大事件,

而李伯安的画作《走出巴颜喀拉》

也被一些评论家认定为是一件与蒋兆和的《流民图》、

周思聪的《矿工》并驾齐驱的杰作。

《走出巴颜喀拉》

高2米,长122米,

由10部分组成,共刻画了266个

剽悍健壮的、形态各异的藏民形象,

作品气势磅礴、豪气逼人,顶天立地,

被公认为是中国21世纪艺术的经典代表,

是中国美术史上最富民族精神,

最具震撼力的历史性水墨人物长卷。

长卷以中华民族的母亲河——黄河为构思依托,

从黄河之源圣山巴颜喀拉画起,

通过一组组苍茫凝重的艺术形象

和和浩然大气的结构安排,

精湛的刻画和独具个性的艺术语言,跻身于经典之列。

把20世纪中国水墨人物推向了一个新的高峰。

高2米,长122米,

由10部分组成,共刻画了266个

剽悍健壮的、形态各异的藏民形象,

作品气势磅礴、豪气逼人,顶天立地,

被公认为是中国21世纪艺术的经典代表,

是中国美术史上最富民族精神,

最具震撼力的历史性水墨人物长卷。

长卷以中华民族的母亲河——黄河为构思依托,

从黄河之源圣山巴颜喀拉画起,

通过一组组苍茫凝重的艺术形象

和和浩然大气的结构安排,

精湛的刻画和独具个性的艺术语言,跻身于经典之列。

把20世纪中国水墨人物推向了一个新的高峰。

下图为水墨人物长卷

《走出巴颜喀拉》

(部分)

《走出巴颜喀拉》

(部分)

李伯安生前生活得很平常

这么伟大的艺术家

在他活着时

不过是出版社的一个普通编辑

这就是艺术家的纯粹

他开始了一个人的战争

他生活在另一个大千世界里

把他对这个世界的感受画下来

把他的思考画下来

把他对生活的希望画下来

把他的生命过程画下来

然而没有回声

只有伟大的百米画卷永远在诉说

诉说着苦难,诉说着历史

也诉说着我们的希望

——作家张宇评说

这么伟大的艺术家

在他活着时

不过是出版社的一个普通编辑

这就是艺术家的纯粹

他开始了一个人的战争

他生活在另一个大千世界里

把他对这个世界的感受画下来

把他的思考画下来

把他对生活的希望画下来

把他的生命过程画下来

然而没有回声

只有伟大的百米画卷永远在诉说

诉说着苦难,诉说着历史

也诉说着我们的希望

——作家张宇评说

李伯安生前生活得很平常

这么伟大的艺术家

在他活着时

不过是出版社的一个普通编辑

这就是艺术家的纯粹

他开始了一个人的战争

他生活在另一个大千世界里

把他对这个世界的感受画下来

把他的思考画下来

把他对生活的希望画下来

把他的生命过程画下来

然而没有回声

只有伟大的百米画卷永远在诉说

诉说着苦难,诉说着历史

也诉说着我们的希望

——作家张宇评说

这么伟大的艺术家

在他活着时

不过是出版社的一个普通编辑

这就是艺术家的纯粹

他开始了一个人的战争

他生活在另一个大千世界里

把他对这个世界的感受画下来

把他的思考画下来

把他对生活的希望画下来

把他的生命过程画下来

然而没有回声

只有伟大的百米画卷永远在诉说

诉说着苦难,诉说着历史

也诉说着我们的希望

——作家张宇评说

《走出巴颜喀拉》局部

1

李伯安——永恒的震撼

冯骥才

他是累死在画前的!

但去世后,亦无消息,因为他太无名气。

在当今这个信息时代,

竟然给一位天才留下如此巨大的空白,

这是对自诩为神通广大的媒体的一种讽刺,

还是表明媒体的无能与浅薄?

1

李伯安——永恒的震撼

冯骥才

他是累死在画前的!

但去世后,亦无消息,因为他太无名气。

在当今这个信息时代,

竟然给一位天才留下如此巨大的空白,

这是对自诩为神通广大的媒体的一种讽刺,

还是表明媒体的无能与浅薄?

初见李伯安,

他可完全不像那种矮壮敦实的河南人。

他拿着一叠放大的画作照片站在那里:

清瘦,白皙,谦和,平静,

绝没有京城一带年轻艺术家

那么咄咄逼人和看上去莫测高深。

可是他一打开画作,忽如一阵电闪雷鸣,

夹风卷雨,带着巨大的轰响,

瞬息间就把我整个身子和全部心灵占有了。

我看画从来十分苛刻和挑剔,

然而此刻却只有被征服、被震撼、被惊呆的感觉。

这种感觉真是无法描述,

更无法与眼前这位羸弱的书生般的画家李伯安连在一起。

但我很清楚,我遇到了一位罕世和绝代的画家!

他可完全不像那种矮壮敦实的河南人。

他拿着一叠放大的画作照片站在那里:

清瘦,白皙,谦和,平静,

绝没有京城一带年轻艺术家

那么咄咄逼人和看上去莫测高深。

可是他一打开画作,忽如一阵电闪雷鸣,

夹风卷雨,带着巨大的轰响,

瞬息间就把我整个身子和全部心灵占有了。

我看画从来十分苛刻和挑剔,

然而此刻却只有被征服、被震撼、被惊呆的感觉。

这种感觉真是无法描述,

更无法与眼前这位羸弱的书生般的画家李伯安连在一起。

但我很清楚,我遇到了一位罕世和绝代的画家!

这画作便是他当时

正投入其中的巨制《走出巴颜喀拉》。

他已经画了数年,他说他要再画数年。

单是这种“十年磨一画”的方式,

在当下这个急功近利的时代已是不可思议。

他叫我想起了中世纪的清教徒,

还有那位面壁十年的达摩。

然而在挤满了名人的画坛上,李伯安一直是个“无名之辈”。

我激动地对他说,等到你这幅画完成,

我们帮你在中国美术馆办展览庆祝,

让天下人见识见识你李伯安。

至今我清楚地记得他脸上

出现一种带着腼腆的感激之情——这感激叫我承受不起。

应该接受感激的只有画家本人,何况我还丝毫无助于他。

正投入其中的巨制《走出巴颜喀拉》。

他已经画了数年,他说他要再画数年。

单是这种“十年磨一画”的方式,

在当下这个急功近利的时代已是不可思议。

他叫我想起了中世纪的清教徒,

还有那位面壁十年的达摩。

然而在挤满了名人的画坛上,李伯安一直是个“无名之辈”。

我激动地对他说,等到你这幅画完成,

我们帮你在中国美术馆办展览庆祝,

让天下人见识见识你李伯安。

至今我清楚地记得他脸上

出现一种带着腼腆的感激之情——这感激叫我承受不起。

应该接受感激的只有画家本人,何况我还丝毫无助于他。

自此我等了他三年。

由乙丙那里我得知他画得很苦。

然而艺术一如炼丹,我从这“苦”中

感觉到那幅巨作肯定被锻造得日益精纯。

同时,我也更牢记自己慨然做过的承诺

——让天下人见识见识李伯安。

我明白,报偿一位真正的艺术家的不是金山银山,

而是更多的知音。

在这三年,

一种莫解又奇异的感觉始终保存在我心中,

便是李伯安曾给我的那种震撼,

以及震撼之后一种畅美的感受。

我很奇怪,到底是一种什么力量,

竟震撼得如此持久?

如此的磅礴、强烈、独异与神奇?

由乙丙那里我得知他画得很苦。

然而艺术一如炼丹,我从这“苦”中

感觉到那幅巨作肯定被锻造得日益精纯。

同时,我也更牢记自己慨然做过的承诺

——让天下人见识见识李伯安。

我明白,报偿一位真正的艺术家的不是金山银山,

而是更多的知音。

在这三年,

一种莫解又奇异的感觉始终保存在我心中,

便是李伯安曾给我的那种震撼,

以及震撼之后一种畅美的感受。

我很奇怪,到底是一种什么力量,

竟震撼得如此持久?

如此的磅礴、强烈、独异与神奇?

现在,凝神面对着这幅

以黄河文明为命题的百米巨作《走出巴颜喀拉》时,

我们会发现,画面上没有描绘这大地洪流的自然风光,

而是纪念碑式地展开了

黄河哺育下的芸芸众生壮阔而缤纷的生活图景。

人物画要比风景山水画

更直接和更有力地体现精神实质。

这便叫我们一下子触摸到中华民族

在数千年时间长河中生生不息的那个精灵,

一部浩瀚又多难的历史大书中那个奋斗不已的魂魄,

还有,黄河流域无处不在的那种浓烈醉人的人文气息。

以黄河文明为命题的百米巨作《走出巴颜喀拉》时,

我们会发现,画面上没有描绘这大地洪流的自然风光,

而是纪念碑式地展开了

黄河哺育下的芸芸众生壮阔而缤纷的生活图景。

人物画要比风景山水画

更直接和更有力地体现精神实质。

这便叫我们一下子触摸到中华民族

在数千年时间长河中生生不息的那个精灵,

一部浩瀚又多难的历史大书中那个奋斗不已的魂魄,

还有,黄河流域无处不在的那种浓烈醉人的人文气息。

纵观全幅作品,

它似乎不去刻意于一个个生命个体,

而是超时空地从整个中华民族

升华出一种生命精神与生命美。

于是这百米长卷就像万里黄河那样浩然展开。

黄河文明的形象必然像黄河本身那样:

它西发高原,东倾沧海,翻腾咆哮,汪洋恣肆,

千曲百转,奔涌不回,或滥肆而狂放,

或迂结而艰涩,或冲决而喷射,或漫泻而悠远……

这一切一切充满了象征与意象,

然而最终又还原到一个个黄河儿女具体又深入的刻画中。

它似乎不去刻意于一个个生命个体,

而是超时空地从整个中华民族

升华出一种生命精神与生命美。

于是这百米长卷就像万里黄河那样浩然展开。

黄河文明的形象必然像黄河本身那样:

它西发高原,东倾沧海,翻腾咆哮,汪洋恣肆,

千曲百转,奔涌不回,或滥肆而狂放,

或迂结而艰涩,或冲决而喷射,或漫泻而悠远……

这一切一切充满了象征与意象,

然而最终又还原到一个个黄河儿女具体又深入的刻画中。

每一个人物都是这条母亲河的一个闪光的细节,

都是对整体的强化与意蕴的深化,

同时又是中国当代人物画廊中一个个崭新形象的诞生。

当我们进一步注目画中水墨技术的运用,

还会惊讶于画家非凡的写实才华。

他把水墨皴擦与素描法则融为一体,

把雕塑的量感和写意的挥洒混合无间。

水墨因之变得充满可能性和魅力无穷。

在他之前,谁能单凭水墨构成如此浩瀚无涯

又厚重坚实的景象!中国画的前途

——只在庸人之间才辩论不休,

在天才的笔下却是一马平川,纵横捭阖,四望无垠。

当然,最强烈的震撼感受,

还是置身在这百米巨作的面前。

从历代画史到近世画坛,不曾见过如此的画作

——它浩瀚又豪迈的整体感,它回荡其间的元气与雄风,

它匪夷所思的构想,它满纸通透的灵性,

以及对中华民族灵魂深刻的呈现。

都是对整体的强化与意蕴的深化,

同时又是中国当代人物画廊中一个个崭新形象的诞生。

当我们进一步注目画中水墨技术的运用,

还会惊讶于画家非凡的写实才华。

他把水墨皴擦与素描法则融为一体,

把雕塑的量感和写意的挥洒混合无间。

水墨因之变得充满可能性和魅力无穷。

在他之前,谁能单凭水墨构成如此浩瀚无涯

又厚重坚实的景象!中国画的前途

——只在庸人之间才辩论不休,

在天才的笔下却是一马平川,纵横捭阖,四望无垠。

当然,最强烈的震撼感受,

还是置身在这百米巨作的面前。

从历代画史到近世画坛,不曾见过如此的画作

——它浩瀚又豪迈的整体感,它回荡其间的元气与雄风,

它匪夷所思的构想,它满纸通透的灵性,

以及对中华民族灵魂深刻的呈现。

在这里——精神的博大,文明的久远,

生活的斑斓,历史的崚嶒,

这一切我们都能有血有肉、充沛有力地感受到。

它既有放乎千里的横向气势,

又有入地三尺的纵向深度;

它本真、纯朴、神秘、庄重……

尤其一种虔诚感——那种对皇天后土深切执著的情感,

让我们的心灵得到净化,感到飞升。

我想,正是当代人,

背靠着几千年的历史变迁

又经历了近几十年的社会动荡,

对自己民族的本质才能有如此透彻的领悟。

然而,这样的连长篇史诗

都难以放得下的庞大的内容,

怎么会被一幅画全部呈现了出来!

现在,我才找到伯安早逝的缘故。

原来他把自己的精神血肉全部搬进这幅画中了!

生活的斑斓,历史的崚嶒,

这一切我们都能有血有肉、充沛有力地感受到。

它既有放乎千里的横向气势,

又有入地三尺的纵向深度;

它本真、纯朴、神秘、庄重……

尤其一种虔诚感——那种对皇天后土深切执著的情感,

让我们的心灵得到净化,感到飞升。

我想,正是当代人,

背靠着几千年的历史变迁

又经历了近几十年的社会动荡,

对自己民族的本质才能有如此透彻的领悟。

然而,这样的连长篇史诗

都难以放得下的庞大的内容,

怎么会被一幅画全部呈现了出来!

现在,我才找到伯安早逝的缘故。

原来他把自己的精神血肉全部搬进这幅画中了!

人是灵魂的,也是物质的。

对于人,物质是灵魂的一种载体。

但是这物质的载体要渐渐消损。

那么灵魂的出路只有两条:

要不随着物质躯壳的老化破废而魂飞魄散,

要不另寻一个载体。

艺术家是幸运的,

因为艺术是灵魂的一个最好载体

——当然这仅对那些真正的艺术家而言。

当艺术家将自己的生命

转化为一个崭新而独特的艺术生命后,

艺术家的生命便得以长存,

就像李伯安和他的《走出巴颜喀拉》。

对于人,物质是灵魂的一种载体。

但是这物质的载体要渐渐消损。

那么灵魂的出路只有两条:

要不随着物质躯壳的老化破废而魂飞魄散,

要不另寻一个载体。

艺术家是幸运的,

因为艺术是灵魂的一个最好载体

——当然这仅对那些真正的艺术家而言。

当艺术家将自己的生命

转化为一个崭新而独特的艺术生命后,

艺术家的生命便得以长存,

就像李伯安和他的《走出巴颜喀拉》。

然而,这生命的转化又谈何易事!此中,

才华仅仅是一种必备的资质而已。

它更需要艺术家心甘情愿撇下人间的享乐,

苦其体肤和劳其筋骨,

将血肉之躯一点点熔铸到作品中去,

直到把自己消耗得弹尽粮绝。

在这充满享乐主义的时代,

哪里还能见到这种视艺术为宗教的苦行僧?

可是,艺术的环境虽然变了,

艺术的本质却依然故我。

拜金主义将无数有才气的艺术家泯灭,

却丝毫没有使李伯安受到诱惑。

才华仅仅是一种必备的资质而已。

它更需要艺术家心甘情愿撇下人间的享乐,

苦其体肤和劳其筋骨,

将血肉之躯一点点熔铸到作品中去,

直到把自己消耗得弹尽粮绝。

在这充满享乐主义的时代,

哪里还能见到这种视艺术为宗教的苦行僧?

可是,艺术的环境虽然变了,

艺术的本质却依然故我。

拜金主义将无数有才气的艺术家泯灭,

却丝毫没有使李伯安受到诱惑。

于是,在本世纪即将终结之时,

中国画诞生了一幅前所未有的巨作。

在中国人物画令人肃然起敬的高度上,站着一个巨人。

今天的人会更多认定他的艺术成就,

而将来的人一定会更加看重他的历史功绩。

因为只有后世之人,

才能感受到这种深远而永恒的震撼。

中国画诞生了一幅前所未有的巨作。

在中国人物画令人肃然起敬的高度上,站着一个巨人。

今天的人会更多认定他的艺术成就,

而将来的人一定会更加看重他的历史功绩。

因为只有后世之人,

才能感受到这种深远而永恒的震撼。

2

一生只为走出巴颜喀拉

——李伯安夫人张黛访谈录

文/沈莹

《名人传记》:您认为李伯安先生是怎样的一个画家?

张黛:李伯安区别于其他画家的根本一点,

就在于别人是将画画当职业、当事业,

而李伯安则是视绘画如生命。

他经常给我讲王式廓为画《血衣》而累死的故事,

他对王式廓严谨的创作态度和离世的方式十分赞赏,

常说他将来若是也能像王式廓那样死在创作中的画前就好了。

一生只为走出巴颜喀拉

——李伯安夫人张黛访谈录

文/沈莹

《名人传记》:您认为李伯安先生是怎样的一个画家?

张黛:李伯安区别于其他画家的根本一点,

就在于别人是将画画当职业、当事业,

而李伯安则是视绘画如生命。

他经常给我讲王式廓为画《血衣》而累死的故事,

他对王式廓严谨的创作态度和离世的方式十分赞赏,

常说他将来若是也能像王式廓那样死在创作中的画前就好了。

《走出巴颜喀拉》局部

他还讲过苏联一位画家

在妻子死后一年未动画笔,

直到亡妻周年、朋友寄来画具才重新开始画画的故事。

当时,他十分不解,问我:

“什么样的悲痛能让一个画家

整整一年不画画?反正我做不到!”

他还讲过苏联一位画家

在妻子死后一年未动画笔,

直到亡妻周年、朋友寄来画具才重新开始画画的故事。

当时,他十分不解,问我:

“什么样的悲痛能让一个画家

整整一年不画画?反正我做不到!”

事实上,李伯安从十五岁

到郑州艺术学院学画起直到离世,

他的手一天也没离开过画笔。

1990年以后,日益严重的颈椎病常使他突然晕倒。

我劝他去做手术,他置之不理:

“术败,不能画画,生不如死;

术成,为保安全,行动多有禁忌,

影响大画,大画完成前,一切免谈!”

洛阳一位老友曾为伯安相面,断言他活不过六十岁。

然而,他却认为老天给他留下画完这幅大画

(《走出巴颜喀拉》)的时间够了,他很满足。

但他没想到的是,时间终究还是不够!

他仅活了五十四岁。

天津的一位画家朋友在他去世前一年曾告诉他,

他时间不多了,但他不信,而是加紧了绘画的步伐。

到郑州艺术学院学画起直到离世,

他的手一天也没离开过画笔。

1990年以后,日益严重的颈椎病常使他突然晕倒。

我劝他去做手术,他置之不理:

“术败,不能画画,生不如死;

术成,为保安全,行动多有禁忌,

影响大画,大画完成前,一切免谈!”

洛阳一位老友曾为伯安相面,断言他活不过六十岁。

然而,他却认为老天给他留下画完这幅大画

(《走出巴颜喀拉》)的时间够了,他很满足。

但他没想到的是,时间终究还是不够!

他仅活了五十四岁。

天津的一位画家朋友在他去世前一年曾告诉他,

他时间不多了,但他不信,而是加紧了绘画的步伐。

《名人传记》:请您谈谈李伯安先生的性格。

张黛:伯安平时清秀温婉、性格温和,但也有例外。

1989年,一台商登门订画,

拟定五百幅农村生活小品,每幅出价五百元,

当时我们每月工资也就百元左右,伯安却一口回绝。

我十分生气,认为他太不顾家。

就不能先把钱挣了,有了经济基础,再好好搞创作吗?

伯安缓缓对我说:

“台商趾高气扬、气焰嚣张,我心理上无法承受;

如接受则需画两年,时间耽误不起;

更可怕的是,画完这些小品后,手肯定就画坏了。

画惯市场画的手,很难再回到大画

所需的独特的绘画意境上来,这才是最要命的。”

面对伯安的解释,我无言以对。

对于伯安,无论是钱还是病都必须为大画让路,

顺之则柔,逆之则刚。

张黛:伯安平时清秀温婉、性格温和,但也有例外。

1989年,一台商登门订画,

拟定五百幅农村生活小品,每幅出价五百元,

当时我们每月工资也就百元左右,伯安却一口回绝。

我十分生气,认为他太不顾家。

就不能先把钱挣了,有了经济基础,再好好搞创作吗?

伯安缓缓对我说:

“台商趾高气扬、气焰嚣张,我心理上无法承受;

如接受则需画两年,时间耽误不起;

更可怕的是,画完这些小品后,手肯定就画坏了。

画惯市场画的手,很难再回到大画

所需的独特的绘画意境上来,这才是最要命的。”

面对伯安的解释,我无言以对。

对于伯安,无论是钱还是病都必须为大画让路,

顺之则柔,逆之则刚。

李伯安人物作品

《名人传记》:请问李伯安先生是靠画插图起家吗?

他是在“文革”期间成长起来的吗?

张黛:是的。三年困难时期,

李伯安所在学校郑州艺术学院停办,生计无着,

靠为《洛阳日报》《支部生活》等报刊画插图为生,

这极大地锻炼了他的绘画技巧。

“文革”中,伯安干了四件事:

一是学习苏联油画,二是参加市创作组,

三是进出版社,四是进太行山。

1969年,伯安的恩师李自强先生

全家被下放到洛阳龙门的西山寺沟(后转裴村)。

伯安每隔两天就骑车跑几十里山路去见他,

和李先生一起整理当时苏联出版的《星火》画报,

他痴迷于苏联油画,常常废寝忘食。

《名人传记》:请问李伯安先生是靠画插图起家吗?

他是在“文革”期间成长起来的吗?

张黛:是的。三年困难时期,

李伯安所在学校郑州艺术学院停办,生计无着,

靠为《洛阳日报》《支部生活》等报刊画插图为生,

这极大地锻炼了他的绘画技巧。

“文革”中,伯安干了四件事:

一是学习苏联油画,二是参加市创作组,

三是进出版社,四是进太行山。

1969年,伯安的恩师李自强先生

全家被下放到洛阳龙门的西山寺沟(后转裴村)。

伯安每隔两天就骑车跑几十里山路去见他,

和李先生一起整理当时苏联出版的《星火》画报,

他痴迷于苏联油画,常常废寝忘食。

李伯安人物作品

面对列宾花费十三年创作的画作

《沙布洛什人答苏丹王的信》,

伯安的心灵受到极大震撼,

也懂得艺术的艰辛和为艺术的献身精神。

他曾对同来的伙伴郭友昭说:

“咱们这一辈子,如果也能画出这样的画流传于世,

就不虚此生了。”

面对列宾花费十三年创作的画作

《沙布洛什人答苏丹王的信》,

伯安的心灵受到极大震撼,

也懂得艺术的艰辛和为艺术的献身精神。

他曾对同来的伙伴郭友昭说:

“咱们这一辈子,如果也能画出这样的画流传于世,

就不虚此生了。”

“文革”期间,中央搞全国美展,

于是各省、市纷纷成立美术创作组。

1971和1973年,伯安两次参加郑州市美术创作组,

并担纲重点选题《毛主席给洛阳前线指挥的一封信》《天下事》,

有幸随组赴西安、广州、北京等地观摩学习。

此时,他已经常被省出版社借调,

参与创作连环画《矿工怒火》《支农线上》、

速写集《辉县人民干得好》等。

于是各省、市纷纷成立美术创作组。

1971和1973年,伯安两次参加郑州市美术创作组,

并担纲重点选题《毛主席给洛阳前线指挥的一封信》《天下事》,

有幸随组赴西安、广州、北京等地观摩学习。

此时,他已经常被省出版社借调,

参与创作连环画《矿工怒火》《支农线上》、

速写集《辉县人民干得好》等。

1974年,正式调入河南人民出版社后,

伯安获得的创作实践的机会就更多了。

当时河南的林县和辉县都是全国的明星县,

又都在太行山中,林县人民打穿太行山

引水灌田的红旗渠、辉县遍地开花的小工厂成了全国的榜样。

全国艺术名家纷纷到那里深入生活,

伯安也借此结识一大批国内名家,并多次进入太行山。

仅为一本《农业学大寨》速写集,

伯安1977年一年之内就进林县三次,

几乎踏遍红旗渠的每一寸土地。

伯安获得的创作实践的机会就更多了。

当时河南的林县和辉县都是全国的明星县,

又都在太行山中,林县人民打穿太行山

引水灌田的红旗渠、辉县遍地开花的小工厂成了全国的榜样。

全国艺术名家纷纷到那里深入生活,

伯安也借此结识一大批国内名家,并多次进入太行山。

仅为一本《农业学大寨》速写集,

伯安1977年一年之内就进林县三次,

几乎踏遍红旗渠的每一寸土地。

在社里,伯安也会经常接到一些突击性创作任务,

如:1976年为配合珍宝岛战役,

画了《提高警惕 保卫祖国》的水粉宣传画出版。

同年,参与国画四条屏创作并出版,

负责画当时大学里的工农兵学员学成后返乡的《毕业归来》。

这是他继《天下事》之后的又一次国画创作实践,

这次成功尝试大大激发了他对国画的兴趣和热爱。

早期的李伯安受苏联艺术影响较大,

但自1974年调到出版社之后,能够接触全国名家,

能看到中外各类名家名画,大大开阔了他的眼界。

珂勒惠支、罗丹、布德尔、

毕加索等西方大师对他的影响日渐加深。

这些都为他之后创作“太行人系列”

与 “巴颜喀拉”都做了很好的积累。

如:1976年为配合珍宝岛战役,

画了《提高警惕 保卫祖国》的水粉宣传画出版。

同年,参与国画四条屏创作并出版,

负责画当时大学里的工农兵学员学成后返乡的《毕业归来》。

这是他继《天下事》之后的又一次国画创作实践,

这次成功尝试大大激发了他对国画的兴趣和热爱。

早期的李伯安受苏联艺术影响较大,

但自1974年调到出版社之后,能够接触全国名家,

能看到中外各类名家名画,大大开阔了他的眼界。

珂勒惠支、罗丹、布德尔、

毕加索等西方大师对他的影响日渐加深。

这些都为他之后创作“太行人系列”

与 “巴颜喀拉”都做了很好的积累。

太行山、巴颜喀拉山,

对于他而言,不仅是两座山,

更是他顽强生命的坚实支撑;

慢,才是本事;

他们的画是卖钱的,

咱的画是传世的

《名人传记》:众所周知,

李伯安先生的许多画选材于太行山、巴颜喀拉山,

请您谈谈这两座山在伯安先生心中有着怎样的地位和意义。

张黛:在伯安的艺术生命中,

有两座山很重要,一座是太行山,

伯安四十四岁以前的作品的主人翁

大多是生活在太行山的农民;

一座是巴颜喀拉山,他晚期画作中的人物

均为生活在巴颜喀拉山山下的藏民。

太行山、巴颜喀拉山,对于他而言,

不仅是两座山,更是他顽强生命的坚实支撑。

对于他而言,不仅是两座山,

更是他顽强生命的坚实支撑;

慢,才是本事;

他们的画是卖钱的,

咱的画是传世的

《名人传记》:众所周知,

李伯安先生的许多画选材于太行山、巴颜喀拉山,

请您谈谈这两座山在伯安先生心中有着怎样的地位和意义。

张黛:在伯安的艺术生命中,

有两座山很重要,一座是太行山,

伯安四十四岁以前的作品的主人翁

大多是生活在太行山的农民;

一座是巴颜喀拉山,他晚期画作中的人物

均为生活在巴颜喀拉山山下的藏民。

太行山、巴颜喀拉山,对于他而言,

不仅是两座山,更是他顽强生命的坚实支撑。

《名人传记》:请您谈谈李伯安先生的太行情结。

张黛:当时在出版社工作的编辑,

每年每人均有一个月的创作假和进修假,

因此,伯安得以连续十一年每年进太行山写生。

有一次,伯安爬上山来,

发现山顶上唯一一户人家早已做好饭,

正等他上来,饥疲交加的他顿时眼睛湿润。

这里古朴的民风使伯安深深感到可贵的亲情。

而这一切,正是他能长久保持创作热情和动力的精神源泉。

一次山洪暴发,伯安落难石门村,

便钻到石坎下的羊圈里,

忘情地画那位神态怡然的牧羊人。

又一次伯安天黑掉队,当好友、作家侯钰鑫找到他时,

他却在九峰山对着一个大碾盘画得如痴如醉。

从敦厚朴实的太行山人身上,

伯安体会到的是中华民族坚韧不屈的风骨。

张黛:当时在出版社工作的编辑,

每年每人均有一个月的创作假和进修假,

因此,伯安得以连续十一年每年进太行山写生。

有一次,伯安爬上山来,

发现山顶上唯一一户人家早已做好饭,

正等他上来,饥疲交加的他顿时眼睛湿润。

这里古朴的民风使伯安深深感到可贵的亲情。

而这一切,正是他能长久保持创作热情和动力的精神源泉。

一次山洪暴发,伯安落难石门村,

便钻到石坎下的羊圈里,

忘情地画那位神态怡然的牧羊人。

又一次伯安天黑掉队,当好友、作家侯钰鑫找到他时,

他却在九峰山对着一个大碾盘画得如痴如醉。

从敦厚朴实的太行山人身上,

伯安体会到的是中华民族坚韧不屈的风骨。

《名人传记》:请您谈谈太行山

对伯安先生的创作有哪些启示。

张黛:在太行山他深深体会到“天人合一”最高的境界。

最初,伯安用传统水墨人物画的方法

技巧画山民,画出来总觉得假。

在山里转悠久了,有一天他顿悟到人间万物皆有灵。

山石与人在千百年的相偎相伴中,早已有了人气;

而人与山石在天天接触中,也不知不觉具备山态、石态。

于是,他试探着用古水墨画中画山、

画石的笔法画人物肖像,不料效果奇佳。

在后来画生活在更为严酷环境中的藏民时,

他更是大胆地用大量焦墨入画。

发展到后来,他甚至将油画的构图、

版画的雕刻感、雕塑线条的力度均融入画中,

形成自己独特的绘画语言。

对伯安先生的创作有哪些启示。

张黛:在太行山他深深体会到“天人合一”最高的境界。

最初,伯安用传统水墨人物画的方法

技巧画山民,画出来总觉得假。

在山里转悠久了,有一天他顿悟到人间万物皆有灵。

山石与人在千百年的相偎相伴中,早已有了人气;

而人与山石在天天接触中,也不知不觉具备山态、石态。

于是,他试探着用古水墨画中画山、

画石的笔法画人物肖像,不料效果奇佳。

在后来画生活在更为严酷环境中的藏民时,

他更是大胆地用大量焦墨入画。

发展到后来,他甚至将油画的构图、

版画的雕刻感、雕塑线条的力度均融入画中,

形成自己独特的绘画语言。

在实践中,

他深深体会到艺术形式的殊途同归。

只有以中国画的基本材料和基本技法为本,

自然、传统、西方艺术技巧皆入画中,

各取所需,皆为我用,

才能为中国人物画带来勃勃生机。

《名人传记》:李伯安先生曾说过一句话:

“慢,才是本事!”为什么会这样说?

张黛:那是因为他常被我嘲笑,

逼急了,就急出这句话来。

别人画画轻松随意,而他画画死难死慢。

《太行人》《日出》

这些稍大些的画,他动辄三四个月。

我笑他慢,他却反驳说想画快不是难事,

熟能生巧多练就是了。

可要从表面画到内涵,

画出其精神面貌和心理活动,

磨出画的灵魂却很难:

“慢,才是本事!” 20世纪80年代末,

有人靠卖画发财,我挺羡慕,怪他无能。

唠叨多了他又憋出一句话来:

“跟人家比什么,知道吗?

他们的画是卖钱的,咱的画是传世的!”

他深深体会到艺术形式的殊途同归。

只有以中国画的基本材料和基本技法为本,

自然、传统、西方艺术技巧皆入画中,

各取所需,皆为我用,

才能为中国人物画带来勃勃生机。

《名人传记》:李伯安先生曾说过一句话:

“慢,才是本事!”为什么会这样说?

张黛:那是因为他常被我嘲笑,

逼急了,就急出这句话来。

别人画画轻松随意,而他画画死难死慢。

《太行人》《日出》

这些稍大些的画,他动辄三四个月。

我笑他慢,他却反驳说想画快不是难事,

熟能生巧多练就是了。

可要从表面画到内涵,

画出其精神面貌和心理活动,

磨出画的灵魂却很难:

“慢,才是本事!” 20世纪80年代末,

有人靠卖画发财,我挺羡慕,怪他无能。

唠叨多了他又憋出一句话来:

“跟人家比什么,知道吗?

他们的画是卖钱的,咱的画是传世的!”

《名人传记》:请您谈谈李伯安的肖像画和小品画。

张黛:太行初期的肖像画小品画,

基本是用传统的笔墨语言,如:

《草妞》《豆蔻年华》《才上眉头》等。

但中后期,已糅进他自己个人的想法,

如:《秋高图》《汉子》,

渐渐摆脱了大众语言而独具特色。

画生活在黄河、长江、

澜沧江三河之源的藏民时,

他更是多用焦墨,少用或干脆不用颜色,

使其肖像和小品特色更加突出,

形象更加鲜明夺目,光彩照人而极富感染力。

张黛:太行初期的肖像画小品画,

基本是用传统的笔墨语言,如:

《草妞》《豆蔻年华》《才上眉头》等。

但中后期,已糅进他自己个人的想法,

如:《秋高图》《汉子》,

渐渐摆脱了大众语言而独具特色。

画生活在黄河、长江、

澜沧江三河之源的藏民时,

他更是多用焦墨,少用或干脆不用颜色,

使其肖像和小品特色更加突出,

形象更加鲜明夺目,光彩照人而极富感染力。

他迫切渴望

画一幅大作品来一展抱负;

中国人画不出这样的画;

直至他力竭倒在竖立的画板前时,

画板上仍是他刚刚落墨的第七稿

《名人传记》:是什么原因促使李伯安先生

花费如此大的心血和精力来创作《走出巴颜喀拉》?

张黛:原因有四:画家本人的强烈渴求;

朋友们的支持鼓励;

日本友人的热情资助;社会发展和时代的需要。

1988年,已有二十多年学画的铺垫积累,

又有十多年太行人物创作的艺术实践,

此时伯安无论是绘画的功力技巧,或是艺术的品位修养;

无论是他饱览古今中外大师作品、

接受国内外名家熏陶后的眼界胸襟,

还是其不可遏止的创作欲望和激情,

都已达到顶点,喷薄欲出。

而“文革”后改革开放的大好形势

更是为他提供了大胆创新的客观条件,

他迫切渴望画一幅大作品来一展抱负。

画一幅大作品来一展抱负;

中国人画不出这样的画;

直至他力竭倒在竖立的画板前时,

画板上仍是他刚刚落墨的第七稿

《名人传记》:是什么原因促使李伯安先生

花费如此大的心血和精力来创作《走出巴颜喀拉》?

张黛:原因有四:画家本人的强烈渴求;

朋友们的支持鼓励;

日本友人的热情资助;社会发展和时代的需要。

1988年,已有二十多年学画的铺垫积累,

又有十多年太行人物创作的艺术实践,

此时伯安无论是绘画的功力技巧,或是艺术的品位修养;

无论是他饱览古今中外大师作品、

接受国内外名家熏陶后的眼界胸襟,

还是其不可遏止的创作欲望和激情,

都已达到顶点,喷薄欲出。

而“文革”后改革开放的大好形势

更是为他提供了大胆创新的客观条件,

他迫切渴望画一幅大作品来一展抱负。

作为黄河之子,

他自然而然地将目光紧紧盯住黄河。

他有一个大胆的设想,欲从黄河之源画起,

一直画到黄河入海口,

通过对世世代代繁衍生息在黄河两岸的

各族人民的宗教活动、劳作生活、文体歇息等场景的描绘,

来表现中华民族勤劳善良、不屈不挠、积极向上的民族精神。

此作初称《大画》,

又称《大河上下》《大河之源》《藏魂》,

后因黄河发源于巴颜喀拉山,

最终定名为《走出巴颜喀拉》,

以此表现我们中华民族像黄河一样,

要走向大海、融入世界的信心和决心。

然而画笔一旦与藏胞神交,伯安顿觉难以脱身。

与挚友画家乙丙商量后,

遂决定留在河源不往前走了。

把往前走的任务留给后人。为此,

他三次奔赴河源餐风宿露,就守在巴颜喀拉山下,

只画黄河之源生活着的藏族。

他自然而然地将目光紧紧盯住黄河。

他有一个大胆的设想,欲从黄河之源画起,

一直画到黄河入海口,

通过对世世代代繁衍生息在黄河两岸的

各族人民的宗教活动、劳作生活、文体歇息等场景的描绘,

来表现中华民族勤劳善良、不屈不挠、积极向上的民族精神。

此作初称《大画》,

又称《大河上下》《大河之源》《藏魂》,

后因黄河发源于巴颜喀拉山,

最终定名为《走出巴颜喀拉》,

以此表现我们中华民族像黄河一样,

要走向大海、融入世界的信心和决心。

然而画笔一旦与藏胞神交,伯安顿觉难以脱身。

与挚友画家乙丙商量后,

遂决定留在河源不往前走了。

把往前走的任务留给后人。为此,

他三次奔赴河源餐风宿露,就守在巴颜喀拉山下,

只画黄河之源生活着的藏族。

1989年,伯安应时任四川美术学院

国画系主任白德松之邀,在美院搞个人展。

这期间,日本一位拟建美术馆的企业家西部基夫,

诚邀李伯安为其作画,并资助相机及采风资金。

西部基夫1993年不幸去世,

生前仅看到第一段《圣山之灵》的彩色复印样本。

而日本绘画大师东山魅夷的一位得意弟子

在看到其复印小样时,第一句话就是:

“中国人画不出这样的画!”

随着西部基夫的不幸早逝,

美术馆及收藏之约均烟消云散。

国画系主任白德松之邀,在美院搞个人展。

这期间,日本一位拟建美术馆的企业家西部基夫,

诚邀李伯安为其作画,并资助相机及采风资金。

西部基夫1993年不幸去世,

生前仅看到第一段《圣山之灵》的彩色复印样本。

而日本绘画大师东山魅夷的一位得意弟子

在看到其复印小样时,第一句话就是:

“中国人画不出这样的画!”

随着西部基夫的不幸早逝,

美术馆及收藏之约均烟消云散。

《名人传记》:请您谈谈李伯安先生

绘画艺术的现实意义和历史意义。

张黛:其一、纯粹的艺术家精神是不朽的。

《走出巴颜喀拉》

是中国美术史上富有民族精神、

极具震撼力的史诗性水墨人物长卷。

它的问世,向世人表明在当今社会

无论金钱如何腐蚀人心、艺术界如何鱼龙混杂,

总会有人对艺术生死相许,甘守清贫,无怨无悔。

其二、李伯安用他一生的努力,

创造并发展了新型国画艺术语言。

在伯安的作品中,其绘画语言

已完全打破传统绘画的藩篱而自成一家。

他走出一条广采博纳、西为中用的新路子,

创造了一种适宜于表现重大题材的新型水墨画语言。

他通过自己多年的艺术实践,

把中国人物画提到一个新的高度,

同时又为后人的进一步提高

提供了坚实的理论基础和实践依据。

其三、李伯安艺术生命长存。

终其一生,他为我们留下的艺术珍品,

在数量上与许多画家相比,实在微不足道。

但这不多的百多幅画,他却饱蘸心血、内含灵魂。

水墨人物长卷,每一处他都不厌其烦,

只要稍不满意,就毫不犹豫地一遍遍推倒重来。

最典型的一段《开光大典》,

他曾先后创作五次,一直到第六次,

他从古名画《八十七神仙卷》中得到启示,

才有了突破性的飞跃,

直至他力竭倒在竖立的画板前时,

画板上仍是他刚刚落墨的第七稿……

绘画艺术的现实意义和历史意义。

张黛:其一、纯粹的艺术家精神是不朽的。

《走出巴颜喀拉》

是中国美术史上富有民族精神、

极具震撼力的史诗性水墨人物长卷。

它的问世,向世人表明在当今社会

无论金钱如何腐蚀人心、艺术界如何鱼龙混杂,

总会有人对艺术生死相许,甘守清贫,无怨无悔。

其二、李伯安用他一生的努力,

创造并发展了新型国画艺术语言。

在伯安的作品中,其绘画语言

已完全打破传统绘画的藩篱而自成一家。

他走出一条广采博纳、西为中用的新路子,

创造了一种适宜于表现重大题材的新型水墨画语言。

他通过自己多年的艺术实践,

把中国人物画提到一个新的高度,

同时又为后人的进一步提高

提供了坚实的理论基础和实践依据。

其三、李伯安艺术生命长存。

终其一生,他为我们留下的艺术珍品,

在数量上与许多画家相比,实在微不足道。

但这不多的百多幅画,他却饱蘸心血、内含灵魂。

水墨人物长卷,每一处他都不厌其烦,

只要稍不满意,就毫不犹豫地一遍遍推倒重来。

最典型的一段《开光大典》,

他曾先后创作五次,一直到第六次,

他从古名画《八十七神仙卷》中得到启示,

才有了突破性的飞跃,

直至他力竭倒在竖立的画板前时,

画板上仍是他刚刚落墨的第七稿……

李伯安遗作展

观者云集、好评如潮;

他可以带给画坛

一个米开朗基罗的新时代;

中国美术史不该忘记他

《名人传记》:请您谈谈李伯安先生的作品在全国巡展时的情况及其影响。

张黛:遗作展先后在洛阳、郑州、北京、上海、广州、深圳等城市的各大美术馆举办。观众专程从外地赶来观看。许多电视台都主动拍了专题片,如河南台的《永恒的震撼》、中央台的《生命的解读》、上海台的《巴颜喀拉之魂》等。

在北京展出后,中国画研究院组织国内名家在洛阳召开了“世纪回顾——李伯安艺术研讨会”。会上,刘勃舒院长情绪激昂,请求在洛阳建立李伯安艺术纪念馆。画展期间,虽然当时很多人的工资一月才二三百元,但四百多元一本的画册卖得很火。

观者云集、好评如潮;

他可以带给画坛

一个米开朗基罗的新时代;

中国美术史不该忘记他

《名人传记》:请您谈谈李伯安先生的作品在全国巡展时的情况及其影响。

张黛:遗作展先后在洛阳、郑州、北京、上海、广州、深圳等城市的各大美术馆举办。观众专程从外地赶来观看。许多电视台都主动拍了专题片,如河南台的《永恒的震撼》、中央台的《生命的解读》、上海台的《巴颜喀拉之魂》等。

在北京展出后,中国画研究院组织国内名家在洛阳召开了“世纪回顾——李伯安艺术研讨会”。会上,刘勃舒院长情绪激昂,请求在洛阳建立李伯安艺术纪念馆。画展期间,虽然当时很多人的工资一月才二三百元,但四百多元一本的画册卖得很火。

在北京,当时还健在的著名画家吴冠中说:“李伯安是20世纪最好的画家之一”;中国艺术研究院研究员郎绍君说:“《走出巴颜喀拉》是20世纪水墨人物的一个大写的句号,它的经验和启示,又必将迈出世纪的门槛”。

在上海,有四五十家媒体进行宣传报道。时任上海美术馆馆长的方增先说这是一个非同寻常的画展。时任上海市市委副书记的龚学平观展后激动异常,再三嘱咐执行馆长要争取把画留在上海。

在上海,有四五十家媒体进行宣传报道。时任上海美术馆馆长的方增先说这是一个非同寻常的画展。时任上海市市委副书记的龚学平观展后激动异常,再三嘱咐执行馆长要争取把画留在上海。

美国西雅图美术馆曾联系上海美术馆,希望将画展办到美国去。留言簿上,观众沈一草写道:“这是一个使我对艺术的理解和追求脱胎换骨的展览。”来自美国的宋亮写道:“他可以带给画坛一个米开朗基罗的新时代。”

以创作《西藏组画》而享誉国内外画坛的艺术家陈丹青,是李伯安生前最喜欢的青年画家之一。他在一次讲演中曾说过,他画的是西藏人民,而李伯安画的才是西藏人民的灵魂。

每次画展上都经常发生动人的故事。

以上海为例,巩崇群等三个枣庄青年人听到消息,连夜乘火车往上海赶,车上无座一直站到徐州;一对带孩子的父母更被他们的母亲(徐悲鸿弟子)逼到展厅,看后庆幸没有错过;一位温州画家早上5点到美术馆,一直到9点说,他说他是他们画院最后一个来的;香港水彩画研究会会长沈平买了一本资料集,在留言簿上写道:“看展时,百感交集,不能自主。”

——摘自《名人传记》2015年第七期

以创作《西藏组画》而享誉国内外画坛的艺术家陈丹青,是李伯安生前最喜欢的青年画家之一。他在一次讲演中曾说过,他画的是西藏人民,而李伯安画的才是西藏人民的灵魂。

每次画展上都经常发生动人的故事。

以上海为例,巩崇群等三个枣庄青年人听到消息,连夜乘火车往上海赶,车上无座一直站到徐州;一对带孩子的父母更被他们的母亲(徐悲鸿弟子)逼到展厅,看后庆幸没有错过;一位温州画家早上5点到美术馆,一直到9点说,他说他是他们画院最后一个来的;香港水彩画研究会会长沈平买了一本资料集,在留言簿上写道:“看展时,百感交集,不能自主。”

——摘自《名人传记》2015年第七期

3

《走出巴颜喀拉》全画共分圣山之灵、开光大典、朝圣、哈达、玛尼堆、劳作、歇息、藏戏、赛马、天路10部分

第一部分:圣山之灵

经过1988——1990年连续三年三次的奔波、搜集、整理、酝酿和积累,1991年初,李伯安开始在租用的两间废弃的教室里动手创作长卷,起初进程十分顺利,仅用了三个多月的时间就完成了这一段的人物部分,朋友们兴奋异常,奔走相告,大家的热情赞扬使李伯安深受鼓舞。

此厚又作了三年多画后,1994年他又回过头来继续完成人物部分前面的云峦部分,才完成了长卷的完整序曲。

《走出巴颜喀拉》全画共分圣山之灵、开光大典、朝圣、哈达、玛尼堆、劳作、歇息、藏戏、赛马、天路10部分

第一部分:圣山之灵

经过1988——1990年连续三年三次的奔波、搜集、整理、酝酿和积累,1991年初,李伯安开始在租用的两间废弃的教室里动手创作长卷,起初进程十分顺利,仅用了三个多月的时间就完成了这一段的人物部分,朋友们兴奋异常,奔走相告,大家的热情赞扬使李伯安深受鼓舞。

此厚又作了三年多画后,1994年他又回过头来继续完成人物部分前面的云峦部分,才完成了长卷的完整序曲。

左画面是云峦和图腾崇拜物,其中若隐若现3组10个人物,左边有两个妇人,手持轮转经筒躬身行礼的妇人,人物背后还出现一个巨大的金色圆轮和日月组成的红色图腾。更给画面的庄严、肃穆罩上一层神圣的光环。

第二部分:开光大典

进入第二部分,大画进展的十分艰难。草图画的过于充分,充分到实际上具有了它独自的生命和艺术价值。听朋友之劝,李伯安拍下了这一段,成为草图中作为照片唯一幸存的部分。然而一经落墨效果却及不理想。于是李伯安推倒重来,经历5年,反复斟酌。现在展示的是这一部分的第5稿。直至他去世,留在画板上的仍是这一画面(第6稿)。

画面展示的是一个盛大的宗教活动——开光大典的场景。衣袂飘飘的喇嘛(和尚),庄严神圣的气氛,漫天飞舞的旗帜,横贯整个画面气势非凡的长喇叭,虔诚伏地的藏族妇女,布满经络的皱纹的合十双手,使人如身临其镜,感同身受。

第二部分:开光大典

进入第二部分,大画进展的十分艰难。草图画的过于充分,充分到实际上具有了它独自的生命和艺术价值。听朋友之劝,李伯安拍下了这一段,成为草图中作为照片唯一幸存的部分。然而一经落墨效果却及不理想。于是李伯安推倒重来,经历5年,反复斟酌。现在展示的是这一部分的第5稿。直至他去世,留在画板上的仍是这一画面(第6稿)。

画面展示的是一个盛大的宗教活动——开光大典的场景。衣袂飘飘的喇嘛(和尚),庄严神圣的气氛,漫天飞舞的旗帜,横贯整个画面气势非凡的长喇叭,虔诚伏地的藏族妇女,布满经络的皱纹的合十双手,使人如身临其镜,感同身受。

第三部分:朝圣

朝圣是每个藏族人民一生中最大的愿望,为此他们可以舍弃世俗的一切,甚至不惜生命,那是他们感到最幸福的事。和其他民族不同的是许多藏族人是用自己的身体丈量大地而赶到圣地的。朝圣的队伍庄严、虔诚而又悲壮。

朝圣是每个藏族人民一生中最大的愿望,为此他们可以舍弃世俗的一切,甚至不惜生命,那是他们感到最幸福的事。和其他民族不同的是许多藏族人是用自己的身体丈量大地而赶到圣地的。朝圣的队伍庄严、虔诚而又悲壮。

画面上,飘飘洒洒的经幡后面,走着一群虔诚的朝圣队伍。人们历尽艰难,满怀希望。队伍中,有扶老携幼者,有以身丈地者,有双手合十者,有默默念诵者,这是一个对神灵的虔诚和敬畏超过世界上任何一个民族的民族。他们的朝圣队伍中人人带着无限的敬意和美好的心愿,朝着心中的圣地进发。

第四部分:哈达

哈达是一条洁白的长长的白丝巾,藏族人民用来敬献神灵、贵客和朋友。画面上充满了热情宗教激情的人们,手捧哈达献给心中神灵。有一个西藏晒佛节,每到这一天,拉萨市万人空巷,举城若狂。类似的宗教活动也遍及青藏,画面左面那个巨大若隐若现的大头像充溢画面无处不在的敬畏与狂热,展现了藏族人民对宗教的虔诚和对神灵的崇拜。

第四部分:哈达

哈达是一条洁白的长长的白丝巾,藏族人民用来敬献神灵、贵客和朋友。画面上充满了热情宗教激情的人们,手捧哈达献给心中神灵。有一个西藏晒佛节,每到这一天,拉萨市万人空巷,举城若狂。类似的宗教活动也遍及青藏,画面左面那个巨大若隐若现的大头像充溢画面无处不在的敬畏与狂热,展现了藏族人民对宗教的虔诚和对神灵的崇拜。

画面上,除了一位躬身的老妇外,展示在画面前的是一片赤裸的脊背,背上每一块肌肉都在扭曲,都在跳动都充满的敬畏、激情、渴望和理解。

第五部分:玛尼堆

玛尼堆是藏族人民用石头堆起来的崇拜物,它的周围是刻着六字箴言的石片。玛尼堆多在路口道旁,玛尼堆旁有玛尼旗。面前扎满经幡的木桩和飘扬的彩带,无言地诉说着人们对未来美好生活的向往与祝愿。

玛尼堆是藏族人民用石头堆起来的崇拜物,它的周围是刻着六字箴言的石片。玛尼堆多在路口道旁,玛尼堆旁有玛尼旗。面前扎满经幡的木桩和飘扬的彩带,无言地诉说着人们对未来美好生活的向往与祝愿。

藏民族是一个人和自然,天上人间完全能融合在一起的童话世界,青藏高原是一个能使人心灵净化的圣地。画面上,4个站立的藏族人民形象,在蓝天白云下,神态怡然,甜美适意。整个画面风轻日暖,宁静安谧,人和自然,显得格外和谐与统一。

如果说这幅长卷前四部分主要表现了藏族宗教活动的话,那么,从第五部分开始从天上回到人间,开始全面表现人间生活。此段可以说是整个长卷的过度内容段。

第六部分:劳作

这是一幅反映人们为生计而劳作的场面,织布的妇女,捻线的老人,娇憨的孩子,调皮的卧犬、聊天的男人,原始沉重的劳作,淳朴简单的生活,亲密和谐的群体,自然纯净的心灵,使这个民族具有一种超长的吸引力。画面安排疏密有致,形象强烈生动。

如果说这幅长卷前四部分主要表现了藏族宗教活动的话,那么,从第五部分开始从天上回到人间,开始全面表现人间生活。此段可以说是整个长卷的过度内容段。

第六部分:劳作

这是一幅反映人们为生计而劳作的场面,织布的妇女,捻线的老人,娇憨的孩子,调皮的卧犬、聊天的男人,原始沉重的劳作,淳朴简单的生活,亲密和谐的群体,自然纯净的心灵,使这个民族具有一种超长的吸引力。画面安排疏密有致,形象强烈生动。

第七部分:歇息

这是一幅表现藏族人休息场景的画面。他们也许是在劳作之后,也许是在朝圣路上,也许刚刚有过一次重大活动,这时他们放松身心恣意享受着佛国的消闲,画面上的人物大多都三三两两在聊天说笑,右前景有抱着拥炉侍饮的女人,身旁是提桶打水和做着伙计的人们,群体神态自在悠闲,表情轻松愉快,充满着对生活的热爱和对生命的珍惜。

这是一幅表现藏族人休息场景的画面。他们也许是在劳作之后,也许是在朝圣路上,也许刚刚有过一次重大活动,这时他们放松身心恣意享受着佛国的消闲,画面上的人物大多都三三两两在聊天说笑,右前景有抱着拥炉侍饮的女人,身旁是提桶打水和做着伙计的人们,群体神态自在悠闲,表情轻松愉快,充满着对生活的热爱和对生命的珍惜。

第八部分:藏戏

藏戏是一种广泛流行在藏族地区的歌舞剧,相传是十五世纪初由噶举派汤东结布为化募修建雅鲁藏布江铁索桥资金而创,传统剧目大多取材于带有宗教色彩的民间故事及连台歌舞,长的剧本能一连演七八天。

藏戏是一种广泛流行在藏族地区的歌舞剧,相传是十五世纪初由噶举派汤东结布为化募修建雅鲁藏布江铁索桥资金而创,传统剧目大多取材于带有宗教色彩的民间故事及连台歌舞,长的剧本能一连演七八天。

这部分是表现藏民节假日藏戏表演时的场面,画面上出现了20多个大大小小不同的藏戏特有的面具,彩带飘扬,乐器声声,假面狂物,欢歌如潮,把欢乐一阵阵推向高潮。

第九部分:赛马

赛马是藏民族节假日是非常重要的体育和娱乐活动。画面表现了人们赛马活动的场景。几位骑士分为四组,一字排开正面向观众奔来,通过人马的正侧斜骑,欲倒欲飞,组合的蔬密松紧色调的黑白跳荡,营造了一个狂烈的赛马场面。骑手跃马跃鞭,群马风驰电掣骑士们剽悍英武神采飞扬,整个画面充满了不甘落后、一往无前的精神。

第九部分:赛马

赛马是藏民族节假日是非常重要的体育和娱乐活动。画面表现了人们赛马活动的场景。几位骑士分为四组,一字排开正面向观众奔来,通过人马的正侧斜骑,欲倒欲飞,组合的蔬密松紧色调的黑白跳荡,营造了一个狂烈的赛马场面。骑手跃马跃鞭,群马风驰电掣骑士们剽悍英武神采飞扬,整个画面充满了不甘落后、一往无前的精神。

第十部分:天路

这段画原来紧接在第一部《圣山之灵》之后,历时三年半而完成。由于作者不够满意,遂卷起束之高阁,放在柜顶。然后从《开光大典》画起,重起炉灶。作者去世一年半,其他作品已全部装裱过之后,一次打扫卫生时,此画不甘寂寞自动从柜顶跌落展卷仔细审视,发现其中含有长卷的大部分内容。

这段画原来紧接在第一部《圣山之灵》之后,历时三年半而完成。由于作者不够满意,遂卷起束之高阁,放在柜顶。然后从《开光大典》画起,重起炉灶。作者去世一年半,其他作品已全部装裱过之后,一次打扫卫生时,此画不甘寂寞自动从柜顶跌落展卷仔细审视,发现其中含有长卷的大部分内容。

于长卷言,实际上起到了一个总结的作用。又由于起结尾部分为“天葬”,客观上形成长卷内容(从生到死)的自然结束和升华。故在整理时,排在卷末,名之《天路》。

《走出巴颜喀拉》对中国人物画艺术语言的许多层面都有突破性的成功尝试。例如素描造型的运用与中国画传统线描的结合,个体人物形象的塑造与长卷式整体人物组合和展开的关系,人物的具体刻画与水墨语言的适当结合整体描绘的厚重感与笔墨灵动性的适当结合等方面,《走出巴颜喀拉》都是是成功是范例。

他引版画的块面与雕塑的体量入水墨,融写意、再现和表现于一体大大加强了人物造型的厚度、力度和性格刻画的深度,大大提高了中国画的表现力。

《走出巴颜喀拉》对中国人物画艺术语言的许多层面都有突破性的成功尝试。例如素描造型的运用与中国画传统线描的结合,个体人物形象的塑造与长卷式整体人物组合和展开的关系,人物的具体刻画与水墨语言的适当结合整体描绘的厚重感与笔墨灵动性的适当结合等方面,《走出巴颜喀拉》都是是成功是范例。

他引版画的块面与雕塑的体量入水墨,融写意、再现和表现于一体大大加强了人物造型的厚度、力度和性格刻画的深度,大大提高了中国画的表现力。

闽公网安备35060302000124号

闽公网安备35060302000124号