陈文令:线描治愈我的口吃

来源:画悟艺术网 发布时间:2017-8-3 9:14:00

阅读:4765

我上小学时,那时的中国社会正处在一个“病得很重”的阶段。当时还盛行“家庭成份论”——也就是越穷越光荣,越富越耻辱的论调。在班上,你长得矮黑瘦是正常的,但高白胖就不正常了,还不时会惹来同学们的耻笑和嘲讽:就如一个正常人在一群精神病患者之中,反倒成了精神病人似的⋯⋯

童年的陈文令(1981年)

苦涩而压抑的童年

土改时期,我爷爷被划为地主阶级,不仅家庭“成分”从此“确立”,更在一夜间家徒四壁。那年,我父亲正好于厦门集美高中毕业,未能继续考学便辍学务农,从此亦被“打入冷宫”。由于“坏成份”缘故,记得我们家的人那时常常遭到别人的白眼和欺凌。因此,我和哥哥上下学的途中,都尽量会选择走路边和偏僻小路,头也极少昂着,若你走路时敢有些趾高气扬的神气,就一定会被人揍,所以我们也不喜欢去热闹人多的地方。

由于“家庭成分”和自身种种缘由的长期压抑,令我在学龄前后的口吃非常严重,在日常生活中与同学发生冲突口角时,常常是半天急得憋不出一个字,对方就早已口舌伶俐地骂出一大溜,甚至巴掌都送到我的脸上了。斗嘴,必是我一败涂地的弱项,每每吵架心里就发急,越发急就越口吃,越口吃就发急,越发急就越火上加油,气得都快炸飞了,体内蓄着一股巨大的能量被逼得无处可去,气急败坏必将恼羞成怒,那种感觉常人很难体会到。一来二去,我就不管对方是皇亲国戚,三七二十一先干你一拳再说吧,但一拳下去,麻烦也没完没了。我儿时块头粗壮、内心蛮横又加上人穷力气大,并且因为口吃带来的“足量”的冲动,每逢与人冲突时都能一两拳获胜。虽是胜战,我不仅没有战利品,事后反而会被对方结群殴打报复,还会再被老师罚扫厕所,回了家,又得被父母修整一顿。我的童年,强烈的压抑、苦闷和自卑的情绪堵结在心头,似乎总有一股巨大的能量找不到出口。

初获涂鸦的乐趣

苦涩而压抑的童年

土改时期,我爷爷被划为地主阶级,不仅家庭“成分”从此“确立”,更在一夜间家徒四壁。那年,我父亲正好于厦门集美高中毕业,未能继续考学便辍学务农,从此亦被“打入冷宫”。由于“坏成份”缘故,记得我们家的人那时常常遭到别人的白眼和欺凌。因此,我和哥哥上下学的途中,都尽量会选择走路边和偏僻小路,头也极少昂着,若你走路时敢有些趾高气扬的神气,就一定会被人揍,所以我们也不喜欢去热闹人多的地方。

由于“家庭成分”和自身种种缘由的长期压抑,令我在学龄前后的口吃非常严重,在日常生活中与同学发生冲突口角时,常常是半天急得憋不出一个字,对方就早已口舌伶俐地骂出一大溜,甚至巴掌都送到我的脸上了。斗嘴,必是我一败涂地的弱项,每每吵架心里就发急,越发急就越口吃,越口吃就发急,越发急就越火上加油,气得都快炸飞了,体内蓄着一股巨大的能量被逼得无处可去,气急败坏必将恼羞成怒,那种感觉常人很难体会到。一来二去,我就不管对方是皇亲国戚,三七二十一先干你一拳再说吧,但一拳下去,麻烦也没完没了。我儿时块头粗壮、内心蛮横又加上人穷力气大,并且因为口吃带来的“足量”的冲动,每逢与人冲突时都能一两拳获胜。虽是胜战,我不仅没有战利品,事后反而会被对方结群殴打报复,还会再被老师罚扫厕所,回了家,又得被父母修整一顿。我的童年,强烈的压抑、苦闷和自卑的情绪堵结在心头,似乎总有一股巨大的能量找不到出口。

初获涂鸦的乐趣

陈文令陪同父亲回父亲解放前就读的母校——厦门集美中学 1996年

我父亲不擅农事,在村里算是个穷秀才,喜欢写书法春联和画遗像,还时常帮村民代笔,回复他们东南亚华侨亲属的书信。我受父亲影响,慢慢发现写写画画不仅能释放我心中的能量,还能使我感到久违的快乐。由于家中贫寒,我根本买不起多余的图画本,一学期只有学校分发的那一本用,彩铅更是梦里才会有的东西。所以,能让我畅快绘画的唯一途径,就是哪里能涂鸦、就在哪里放肆地涂鸦,什么工具都可以画,只要能勾出线条来,就能释放我心里的能量。虽然在我们那个年代的孩童也会有意无意地受到意识形态带来的某些影响,但是,孩童贪玩好乐的自由天性是谁都抵挡不住的。从本质上说,孩童的意识形态和时代的意识形态,是不合作也是不懂合作的,任其天性自然生成才能使孩子的快乐最大化。

在那贫血的时代里,我家哪有玩具可玩呀?自己就是最好的玩具,自己不好玩就没得玩了。所有的快乐极少是外来的,主要靠自已去“创造”,哪怕是撒一泡尿也得故意拉得尽量长一些,并在地上或墙上尿出一个类似于“小桥流水人家”的图画,这种乐,也是我能量释放的出口之一。

在严寒的冬日里,同学们的课间休息大多会在操场边晒太阳取暖度过。而我就拿根树技,把他们身后的影子描在地上,或把人头改成他们属相的动物头、画得似是而非,以此来逗乐大家。这,也是一个我能量释放的出口。印象最深刻的一次,是当时我们村口大队村部的墙上有一大块黑板,作为生产队记事员记述并发布公告之用,待到农忙后,黑板空闲下来之时,便是我如饥似渴大显身手之日。当时,最爱涂鸦的题材是战斗片电影里的场景,尤其喜欢用粉笔画游击战中日本鬼子踩到地雷的惨状。把满黑板涂得浓烟滚滚,涂鸦中的鬼子被炸得鬼哭狼嚎,头颅、手脚、衣帽以及武器满天横飞。这种给人带来雪恨快感的画面,令村中老小都感到痛快有趣。毎次我看到村里人看我的涂鸦看得乐呵呵的样子,心里更是乐得不行,有一种能量得到淋漓尽致的释放的舒爽。

到了四五年级的时候,村里人发现我的口吃慢慢好转了,脸上也有了笑容,自然也更像个快乐孩童的样子。我想,这都是因为我爱画画而获得到的最好馈赠与礼物。

“塑神”——创作意识的激活

我父亲不擅农事,在村里算是个穷秀才,喜欢写书法春联和画遗像,还时常帮村民代笔,回复他们东南亚华侨亲属的书信。我受父亲影响,慢慢发现写写画画不仅能释放我心中的能量,还能使我感到久违的快乐。由于家中贫寒,我根本买不起多余的图画本,一学期只有学校分发的那一本用,彩铅更是梦里才会有的东西。所以,能让我畅快绘画的唯一途径,就是哪里能涂鸦、就在哪里放肆地涂鸦,什么工具都可以画,只要能勾出线条来,就能释放我心里的能量。虽然在我们那个年代的孩童也会有意无意地受到意识形态带来的某些影响,但是,孩童贪玩好乐的自由天性是谁都抵挡不住的。从本质上说,孩童的意识形态和时代的意识形态,是不合作也是不懂合作的,任其天性自然生成才能使孩子的快乐最大化。

在那贫血的时代里,我家哪有玩具可玩呀?自己就是最好的玩具,自己不好玩就没得玩了。所有的快乐极少是外来的,主要靠自已去“创造”,哪怕是撒一泡尿也得故意拉得尽量长一些,并在地上或墙上尿出一个类似于“小桥流水人家”的图画,这种乐,也是我能量释放的出口之一。

在严寒的冬日里,同学们的课间休息大多会在操场边晒太阳取暖度过。而我就拿根树技,把他们身后的影子描在地上,或把人头改成他们属相的动物头、画得似是而非,以此来逗乐大家。这,也是一个我能量释放的出口。印象最深刻的一次,是当时我们村口大队村部的墙上有一大块黑板,作为生产队记事员记述并发布公告之用,待到农忙后,黑板空闲下来之时,便是我如饥似渴大显身手之日。当时,最爱涂鸦的题材是战斗片电影里的场景,尤其喜欢用粉笔画游击战中日本鬼子踩到地雷的惨状。把满黑板涂得浓烟滚滚,涂鸦中的鬼子被炸得鬼哭狼嚎,头颅、手脚、衣帽以及武器满天横飞。这种给人带来雪恨快感的画面,令村中老小都感到痛快有趣。毎次我看到村里人看我的涂鸦看得乐呵呵的样子,心里更是乐得不行,有一种能量得到淋漓尽致的释放的舒爽。

到了四五年级的时候,村里人发现我的口吃慢慢好转了,脸上也有了笑容,自然也更像个快乐孩童的样子。我想,这都是因为我爱画画而获得到的最好馈赠与礼物。

“塑神”——创作意识的激活

陈文令所述的“广泽尊王”(资料图)

文革过后,尤其是八十年代初社会上又兴起了宗教信仰自由的思潮,四处都在修建宗祠和寺庙。村里人推举我去画些什么“门神”“八仙过海”“桃园三结义”等神话传说故事,尤其是龙凤麒麟、梅兰竹菊,画得特别多,图像资源主要来自于连环画小人书以及自己的胡编乱造。这些“行活”也能为我那积贫积弱已久的家境增加一点收入,这使我在当时很有成就感。有一回镇里修缮最大的威镇庙,特意邀来了一名仙游的木雕高手,精心雕刻了一尊一米多高的樟木神像——“广泽尊王”,并在神像上涂金画银、着色描线。我那时悄悄目睹了制作这尊神像的过程后,便顿开新悟从此迷上了雕塑。随后,我用瓦片厂的红泥在家中模仿“广泽尊王”塑造了一尊约有四十厘米高的小号儿“广泽尊王”,还弄来仿真的金粉银粉等颜料,在阴干后的土质神像上依样描绘起来,乍看之下,甚至有模有样几近乱真。那时,村民们抬着大的尊王在一座大山顶上做法事开光,而我组织几十个村童却用倒反的桥凳抬着“小尊王”浩浩荡荡到另一座山顶上“开光”。在往返的路上,很多村里老少猎奇围观热烈欢迎,还有一些村民放鞭炮迎送,场面好不热闹。这应该算是我平生里第一次带有行为艺术性质的“展示行动”,而从中获得的巨大的快乐和鼓舞,也是我心中能量从未有过的、最大的一次释放。

文革过后,尤其是八十年代初社会上又兴起了宗教信仰自由的思潮,四处都在修建宗祠和寺庙。村里人推举我去画些什么“门神”“八仙过海”“桃园三结义”等神话传说故事,尤其是龙凤麒麟、梅兰竹菊,画得特别多,图像资源主要来自于连环画小人书以及自己的胡编乱造。这些“行活”也能为我那积贫积弱已久的家境增加一点收入,这使我在当时很有成就感。有一回镇里修缮最大的威镇庙,特意邀来了一名仙游的木雕高手,精心雕刻了一尊一米多高的樟木神像——“广泽尊王”,并在神像上涂金画银、着色描线。我那时悄悄目睹了制作这尊神像的过程后,便顿开新悟从此迷上了雕塑。随后,我用瓦片厂的红泥在家中模仿“广泽尊王”塑造了一尊约有四十厘米高的小号儿“广泽尊王”,还弄来仿真的金粉银粉等颜料,在阴干后的土质神像上依样描绘起来,乍看之下,甚至有模有样几近乱真。那时,村民们抬着大的尊王在一座大山顶上做法事开光,而我组织几十个村童却用倒反的桥凳抬着“小尊王”浩浩荡荡到另一座山顶上“开光”。在往返的路上,很多村里老少猎奇围观热烈欢迎,还有一些村民放鞭炮迎送,场面好不热闹。这应该算是我平生里第一次带有行为艺术性质的“展示行动”,而从中获得的巨大的快乐和鼓舞,也是我心中能量从未有过的、最大的一次释放。

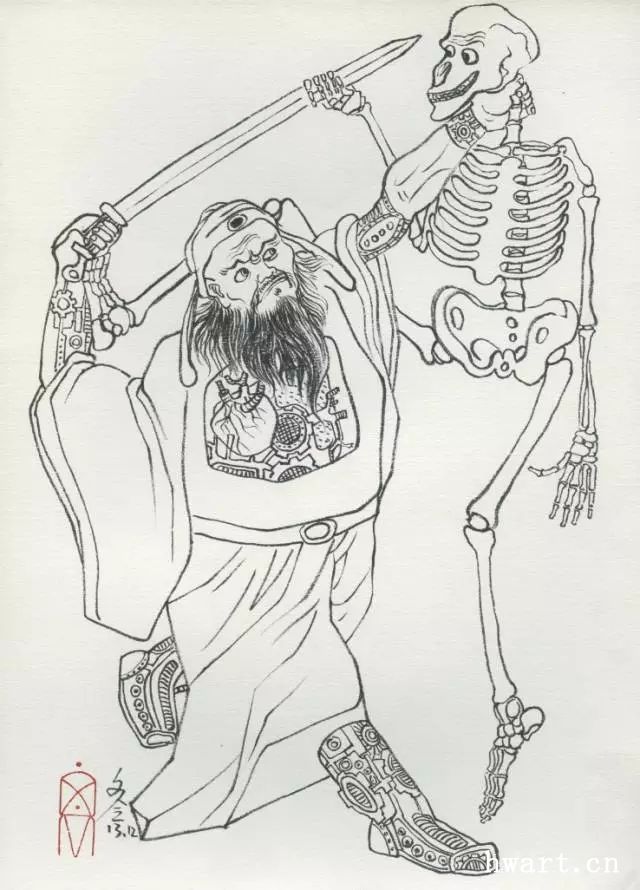

陈文令手稿作品

不客气地说,这次“塑佛儿戏”开启了我人生全新的成长方向,对我此后的艺术生涯产生了深远和重大的影响。

不客气地说,这次“塑佛儿戏”开启了我人生全新的成长方向,对我此后的艺术生涯产生了深远和重大的影响。

“治愈”口吃·重拾自信

陈文令手稿作品

后来村里人都说我是“神童”,夸我能写能画能雕刻,还能挣钱。尤其是儿童能挣钱这事儿,令村民们都替我倍感光荣。因为当时改革开放之初,开始一切以经济建设为中心,农村中一度有一股读书无用论的时弊暗潮涌动,当然,与此对应的论调,便是著名的“无论黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫”的“猫论”——“我也算是能抓到老鼠的小猫了”那时我常常这么想、好不得意。于是,我的口吃竟渐渐不治而愈了,架也不打了,心中满怀自信。

后来村里人都说我是“神童”,夸我能写能画能雕刻,还能挣钱。尤其是儿童能挣钱这事儿,令村民们都替我倍感光荣。因为当时改革开放之初,开始一切以经济建设为中心,农村中一度有一股读书无用论的时弊暗潮涌动,当然,与此对应的论调,便是著名的“无论黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫”的“猫论”——“我也算是能抓到老鼠的小猫了”那时我常常这么想、好不得意。于是,我的口吃竟渐渐不治而愈了,架也不打了,心中满怀自信。

陈文令手稿作品

不过,那时教语文的郭守固老师有一天对我语重心长地说:“不要像伤仲永那样只图眼前小利,要胸有大志,来日当一名出色的艺术家吧!”这一番话完全像是当头棒喝、直入我心,令我彻底改变了人生跑道。很快,我就去县城里参加了一个美术集训班,并于1984年转学到三十五公里外的官桥中学美术班学习,并拜福州师大美术学院毕业的翁火枝老师为师,开始学习国画、素描等。在他精心严厉的教导下,我从此远离民间“行活”,发奋图强、博览群书,三年里多次线描作品获得县、市美术比赛一等奖。这个阶段,我不但不会口吃,反而还会演说笑话了,时常把同学们逗得哈哈大笑。1987年,我如愿考上福建工艺美术学院国画专业。一路下来,我一直钟爱着线描这种非常便于表达自我情感的艺术创作方式。因为我脑子里时常有很多想法争先恐后地跑出来,这时我就用线描随性记录一下、非常方便。这同样也能够用很快的速度使自己内心的能量得以解放。

不过,那时教语文的郭守固老师有一天对我语重心长地说:“不要像伤仲永那样只图眼前小利,要胸有大志,来日当一名出色的艺术家吧!”这一番话完全像是当头棒喝、直入我心,令我彻底改变了人生跑道。很快,我就去县城里参加了一个美术集训班,并于1984年转学到三十五公里外的官桥中学美术班学习,并拜福州师大美术学院毕业的翁火枝老师为师,开始学习国画、素描等。在他精心严厉的教导下,我从此远离民间“行活”,发奋图强、博览群书,三年里多次线描作品获得县、市美术比赛一等奖。这个阶段,我不但不会口吃,反而还会演说笑话了,时常把同学们逗得哈哈大笑。1987年,我如愿考上福建工艺美术学院国画专业。一路下来,我一直钟爱着线描这种非常便于表达自我情感的艺术创作方式。因为我脑子里时常有很多想法争先恐后地跑出来,这时我就用线描随性记录一下、非常方便。这同样也能够用很快的速度使自己内心的能量得以解放。

陈文令手稿作品

在我长年的线描实践中,有些初浅的体会:线描是一种训练思维方式的很好的“健脑体操”。

关于线描的取向与心得

在我长年的线描实践中,有些初浅的体会:线描是一种训练思维方式的很好的“健脑体操”。

关于线描的取向与心得

陈文令手稿作品

社会人文艺术史,也是一座座不同艺术高峰的串连史,而自然科学史则是不断被超越的发展史。例如,古今中外的很多史前岩画的线条都非常古拙大气,简括有力,其趣味是时人难以超越的。据考,中国魏晋南北朝之前还没有水墨画一说,谢赫的《古画品录》六论中,也没有提到水墨或水分五色之说,画画主要是白描居多。那时的墙画和画作的线描非常概括、率性,而且夸张极富感染力,这就是一座高峰。

社会人文艺术史,也是一座座不同艺术高峰的串连史,而自然科学史则是不断被超越的发展史。例如,古今中外的很多史前岩画的线条都非常古拙大气,简括有力,其趣味是时人难以超越的。据考,中国魏晋南北朝之前还没有水墨画一说,谢赫的《古画品录》六论中,也没有提到水墨或水分五色之说,画画主要是白描居多。那时的墙画和画作的线描非常概括、率性,而且夸张极富感染力,这就是一座高峰。

陈文令手稿作品与雕塑作品的对比(《东方艺术·大家》“陈文令专刊”内文)

盛传,唐宋的吴道子和李公麟的线描如何出神入化,技巧着实登峰造极,也是今人难以超越的高峰。我认为,明末清初的陈洪授的《屈子行吟图》便是中国历代线描作品中之神品。其屈原造型头小身子大,高冠广袖、身佩长剑、踽踽独行、长吟短叹,线条高古疏旷、利落稚崛、变形夸张,愈臻化境。几百年来,凡作屈原的画家,尚无出其右。它无愧于中国线描作品中冠绝当世的逸品。

盛传,唐宋的吴道子和李公麟的线描如何出神入化,技巧着实登峰造极,也是今人难以超越的高峰。我认为,明末清初的陈洪授的《屈子行吟图》便是中国历代线描作品中之神品。其屈原造型头小身子大,高冠广袖、身佩长剑、踽踽独行、长吟短叹,线条高古疏旷、利落稚崛、变形夸张,愈臻化境。几百年来,凡作屈原的画家,尚无出其右。它无愧于中国线描作品中冠绝当世的逸品。

陈文令手稿作品(《东方艺术·大家》“陈文令专刊”内文)

而西方历代画家中,毕加索的线描则是我最为热衷的,毕加索曾说:“如果我是中国人,定是一个书法家”。其意思应该是说,他画画像中国人写书法一样一挥而就,不施涂改,他的线描风格多变、极度自由、将错就错、顺势取型,全无犹豫和后悔之意。犹如中国历代书法名作,颇多是书家草稿的随性之作全无矫饰之意。毕加索的线描就是他一生的“图像日记”。他以无比旺盛的活力,孜孜不倦地用线描表达他心随目睹的万事万物,无愧被誉为是二十世纪世界画坛最伟大的奇杰。此外,我还非常喜欢带有“业余感”之趣味的线描,乍看像是儿童画。我还记得第一次看见普希金诗集上的自画像时,觉得他像个鬼,但越体味就越着迷:线条轻盈急速、线条疏松、随性飞舞,寥寥数笔便能勾出人物的典型神采。倘若用中国古代十八描中的某一描法让普希金描绘,可能永远也画不出好画,因为他从不注重线条的形式语言,而是直抒胸中真性情。在线描艺术中,专业性和业余感都能画出杰出的作品,就是看你有何等的心性和胆识;最核心的价值就是看你如何想的?如何表达的?如何去驾驭线的自由精神?

而西方历代画家中,毕加索的线描则是我最为热衷的,毕加索曾说:“如果我是中国人,定是一个书法家”。其意思应该是说,他画画像中国人写书法一样一挥而就,不施涂改,他的线描风格多变、极度自由、将错就错、顺势取型,全无犹豫和后悔之意。犹如中国历代书法名作,颇多是书家草稿的随性之作全无矫饰之意。毕加索的线描就是他一生的“图像日记”。他以无比旺盛的活力,孜孜不倦地用线描表达他心随目睹的万事万物,无愧被誉为是二十世纪世界画坛最伟大的奇杰。此外,我还非常喜欢带有“业余感”之趣味的线描,乍看像是儿童画。我还记得第一次看见普希金诗集上的自画像时,觉得他像个鬼,但越体味就越着迷:线条轻盈急速、线条疏松、随性飞舞,寥寥数笔便能勾出人物的典型神采。倘若用中国古代十八描中的某一描法让普希金描绘,可能永远也画不出好画,因为他从不注重线条的形式语言,而是直抒胸中真性情。在线描艺术中,专业性和业余感都能画出杰出的作品,就是看你有何等的心性和胆识;最核心的价值就是看你如何想的?如何表达的?如何去驾驭线的自由精神?

陈文令手稿作品(《东方艺术·大家》“陈文令专刊”内文)

当然,我酷爱的线描作品和艺术家还有很多,由于篇幅有限,在此我只能列举一二与同好们切磋交流。

无界的创作与线描——终身精神的伴侣

我的学习方式像是航海游学,广阔无碍、随心所欲,对任何文明不持偏见,中西兼学。只要是能在创作中为我所用的,我都会倾心向学,当然,学的未必就是加法和借鉴,也许是减法和放弃。所以,我的图像资源是由世界各民族构成的,书架上各洲各族的书籍都有。画画时也从不考虑是归属某个画种。只要能表达我的想法和情感就是我所追求的目标。平时,只听各色人等三分话,因为艺术是最难量化、最难讲理的学问,每个艺术家和理论家都有一大堆的理。但我始终觉得,做艺术就是着迷、任性、杂学、持之以恒,我行我素才有可能成就自己的独一无二、无可替代。我的大量线描作品中所涉足的题材和画法非常广泛,从不考虑作品上下文的关联,更不考虑符号定式。就是想画什么就画什么,艺术的核心价值是自由的创造力。只要每张画都有自我的真性情,自然而然就会产生属于自己作品的识别度或风格。艺术风格是奴隶,艺术家才是奴隶主,艺术风格必须不断推进演变,艺术才能有真正的灵魂。否则,风格便会成了艺术家前进的绊脚石。

当然,我酷爱的线描作品和艺术家还有很多,由于篇幅有限,在此我只能列举一二与同好们切磋交流。

无界的创作与线描——终身精神的伴侣

我的学习方式像是航海游学,广阔无碍、随心所欲,对任何文明不持偏见,中西兼学。只要是能在创作中为我所用的,我都会倾心向学,当然,学的未必就是加法和借鉴,也许是减法和放弃。所以,我的图像资源是由世界各民族构成的,书架上各洲各族的书籍都有。画画时也从不考虑是归属某个画种。只要能表达我的想法和情感就是我所追求的目标。平时,只听各色人等三分话,因为艺术是最难量化、最难讲理的学问,每个艺术家和理论家都有一大堆的理。但我始终觉得,做艺术就是着迷、任性、杂学、持之以恒,我行我素才有可能成就自己的独一无二、无可替代。我的大量线描作品中所涉足的题材和画法非常广泛,从不考虑作品上下文的关联,更不考虑符号定式。就是想画什么就画什么,艺术的核心价值是自由的创造力。只要每张画都有自我的真性情,自然而然就会产生属于自己作品的识别度或风格。艺术风格是奴隶,艺术家才是奴隶主,艺术风格必须不断推进演变,艺术才能有真正的灵魂。否则,风格便会成了艺术家前进的绊脚石。

陈文令手稿作品(《东方艺术·大家》“陈文令专刊”内文)

其实,现当代艺术史中,很多重要的艺术家都是单一风格的反对者。所以,线描艺术依然只是我的一块实验田,决不是搞普遍种植的,是我想种啥就种啥的地方,就算颗粒未收也在所不惜,只要有不断尝鲜探险的乐趣,我就会把它当做“图像日记”般来记录想法中的点点滴滴,走到哪就画到哪,不受任何约束。至此,我自己内心的能量便能随着一根根纤纤细长的线条流淌出来;这恰好也是我“重工业”雕塑和装置的有力互补。

其实,现当代艺术史中,很多重要的艺术家都是单一风格的反对者。所以,线描艺术依然只是我的一块实验田,决不是搞普遍种植的,是我想种啥就种啥的地方,就算颗粒未收也在所不惜,只要有不断尝鲜探险的乐趣,我就会把它当做“图像日记”般来记录想法中的点点滴滴,走到哪就画到哪,不受任何约束。至此,我自己内心的能量便能随着一根根纤纤细长的线条流淌出来;这恰好也是我“重工业”雕塑和装置的有力互补。

陈文令手稿作品(《东方艺术·大家》“陈文令专刊”内文)

线描不仅供养了我其它门类的艺术,还治愈了我的口吃,并给我带来无穷的欢乐。我必将把它视为终生的精神伴侣。

陈文令

2015年3月20日

于北京

线描不仅供养了我其它门类的艺术,还治愈了我的口吃,并给我带来无穷的欢乐。我必将把它视为终生的精神伴侣。

陈文令

2015年3月20日

于北京

闽公网安备35060302000124号

闽公网安备35060302000124号