张伯驹捐完画后难过不难过 ?

2018-5-8 潮望艺术网

北京故宫武英殿的“予所收蓄永存吾土——张伯驹先生诞辰120周年纪念展”昨天闭展,不少人都趁着周末去刷了最后一波。展览虽然结束了,但我还是有些话想说。

这个展览,从刚传出要展,还没确定时间那会儿,各大媒体和朋友圈就一轮一轮地刷屏。各种文章都说,张伯驹是民国名士,公子风流,一代收藏大家,不慕名利,将毕生收藏国宝书画慷慨捐献国家,晚年历经波折,却一生淡然处之,如世外散仙,了不起。

诚然,他饱读诗书,为护国宝历尽沧桑,见识、心胸自然非寻常人所能相比。但在大家一片颂扬声中,我总觉得,从他口中云淡风轻说出的“个人受点委屈难免,算不了什么”,在那个特殊的年代,着实还流露着一点无可奈何的意味。

这就跟现在所谓的“佛系”心态一样,并不是自己想说“都行可以没关系”,只是因为无力改变现实,才退一步的妥协。

如今我们能够在故宫看到陆机的《平复帖》、展子虔的《游春图》、李白的《上阳台帖》、杜牧的《张好好诗》、范仲淹的《道服赞》、黄庭坚《诸上座帖》,都是因为张伯驹不惜一切代价留存下来的国家宝藏,这些代表了中国文化发展历程的文物,根本无法用金钱来衡量。

但在给国家捐了这么多国宝级字画后,张伯驹的人生遭遇,跟他所作的贡献,可以说完全不匹配。

八件国宝换一张奖状,捐赠背后另有隐情

1956年,张伯驹以夫妇之名,将西晋陆机《平复帖》、唐代杜牧《张好好诗》、宋代范仲淹《道服赞》、宋代黄庭坚《诸上座帖》等8件绝世书画珍品,共同捐给国家,国家文物局后来调拨给了故宫博物院。

此事重大,各家媒体纷纷报道,文化部举办了捐赠仪式,时任文化部长沈雁冰亲笔签发了一纸奖状,上书:

“张伯驹、潘素先生将所藏晋陆机平复帖卷,唐杜牧之张好好诗卷、宋范仲淹道服赞卷、蔡襄自书诗册、等珍贵书法等共八件捐赠给国家,化私为公,足资楷式,特予褒扬。”

当时中文化部号召大家买公债,不是单纯说说而已,而是要到落到实处,看每个人到底买多少。

张伯驹的钱都用来抢救字画了,根本没有余钱,只报一千块,显得太没有诚意,肯定会被批评。

无奈之下,他想到了卖字画,跟妻子潘素商量。

潘素知道他最舍不得这些宝贝,故意逗他。

卖字画,卖哪幅呢?

《平复帖》?

《张好好诗》卷?

张伯驹一直摇头,说这些不能卖,是留给夫人的财产。

潘素本是世家千金,家道中落后,流落红尘。她经历的多,如今能和张伯驹一起生活,已经很知足,没有什么看不开,也没有什么放不下。她说,我不要,不如我们捐了吧,交给公家放心。

公债的钱没筹到,但这8件国宝,却以夫妇的名义,上交给了国家。

后来国家要奖励他们3万元,张伯驹生怕被说卖画求荣,不肯要,郑振铎劝他,这不是卖字画的收入,只是象征性的鼓励,张伯驹才肯收下,后来,还是用这笔钱买了公债。

张伯驹只留下了那张奖状,他对待奖状,就如一张普通的纸,但换来这张奖状的八件国宝,却耗费了他30年的光阴,花光了万贯家财,卖了房子,甚至差点搭上了性命。

按现代眼光来衡量,张伯驹无疑是玛丽苏剧中的男主角本人,出身世家,不抽烟、不喝酒、不赌博,除了爱好诗文书画和收藏,没有别的黑点。

长年一袭文人长衫,从不西装革履。最最关键,他年轻时候颜值高过吴彦祖,随便撸个猫都是偶像明星既视感。

他和夫人潘素的相遇相知相爱,也成为了人们津津乐道的传奇。

但这个明明能靠脸吃饭的人,偏偏是个实力派,为了不让国宝文物流落海外,他以一己之力,力挽狂澜。

张伯驹的收藏传奇,始于1927年,那年他30岁。

一天,他在琉璃厂闲逛,看到一幅“丛碧山房”横幅,字迹苍劲飘逸,令他一见倾心。取下来一看落款,竟是康熙御笔,张伯驹心中计较一番,确定是真迹无疑,立马买了下来。

就是这件康熙御笔,引领张伯驹走上收藏之路。他自号“丛碧”,甚至将弓弦胡同1号的宅子命名为“丛碧山房”,后来撰写的书画收藏著录,也取名为《丛碧书画录》,以此纪念自己初入收藏圈的机缘。

从此,他成了母亲眼中的败家子,不当官,不做事,就知道花钱买字画。

而他买的字画,都是世界上绝无仅有的珍品。

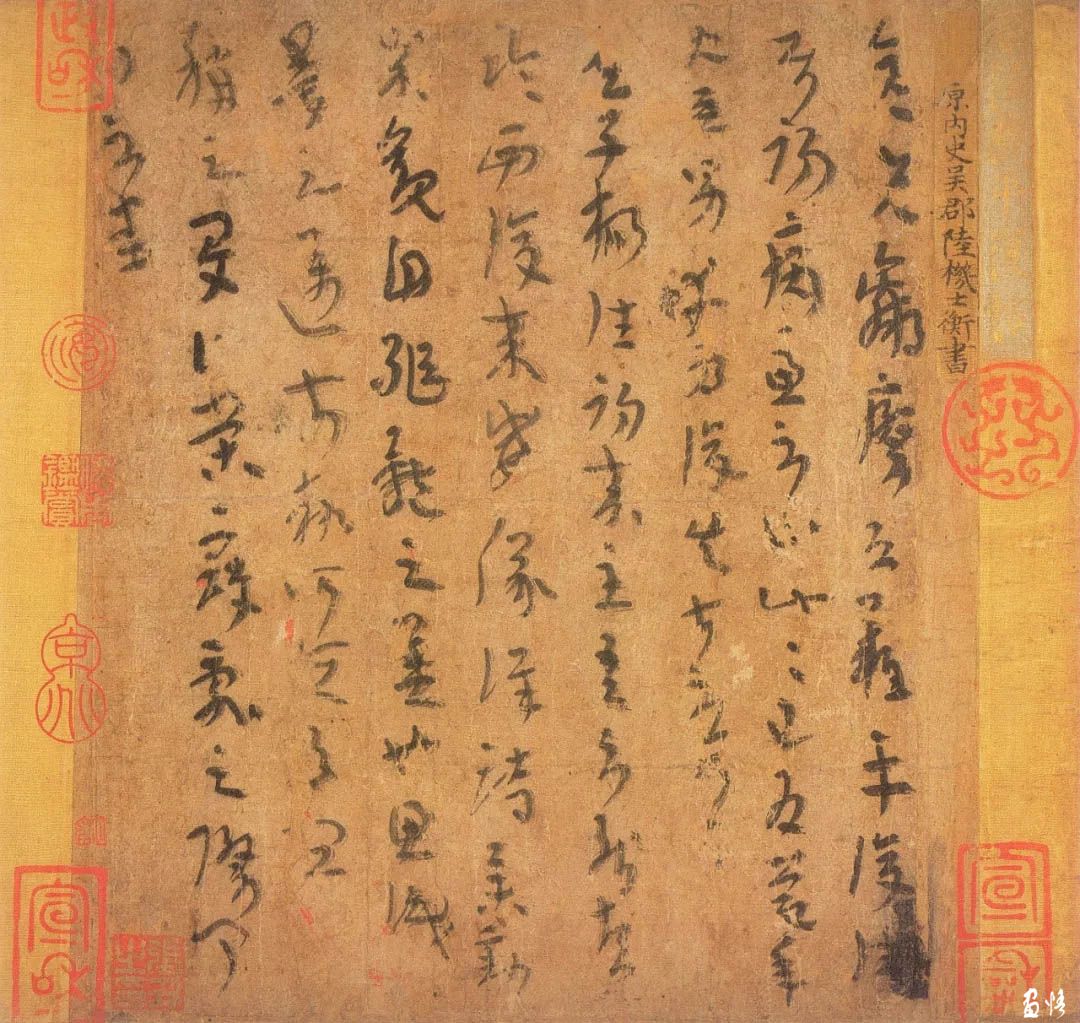

《平复帖》

《平复帖》是本次故宫张伯驹纪念展中最有名的一件作品,是九大“镇国之宝”之一,号称“中华第一帖”。

之所以那么重要,因为它是中国最早的名家法帖,写于1700年前,作者是西晋诗坛超级爱豆陆机,比王羲之的手迹还早七八十年,且流传有序。其上的书法,是汉隶过渡到章草的最初形态。我们可以通过它,来研究中国文字和书法的变迁。

《平复帖》写在牙色麻纸上,9行,84字,本无名款。流传到宋代,才被认定为西晋陆机作品,米芾更将它定为“晋贤十四帖卷”之一。此帖后藏入宣和内府,秘不示人,只有宋徽宗才能看到,并在其上题签、钤玺印。

清代,《平复帖》经过梁清标、安岐等人递藏,流入清内府,后来流出,先后到了成亲王永瑆、恭亲王奕䜣,溥儒手中。

1934年,张伯驹在湖北的一次赈灾书画会上见到了《平复帖》,后来得知这件“法帖之祖”在溥儒家里,就开始发愁。因为之前溥儒曾将唐代韩干《照夜白图》出售,导致其流落海外。

张伯驹可不想《平复帖》重蹈覆辙,毕竟全世界只有这一件,绝不能让外国人拿了去。他立即找到中间人从中斡旋,希望溥儒把《平复帖》卖给他。溥儒没有直接回绝,但他并不想卖,于是随口开价20万大洋,希望他知难而退。

张伯驹虽然有钱,但20万的天价他也承受不起。他又请来溥儒的好友张大千当说客,问6万行不行。谈不拢,这件事就此搁置。

1937年底,溥儒母亲去世,急需用钱,张伯驹又想到《平复帖》,但觉得此时去买,未免太趁人之危,不好意思开口。他请傅增湘去说合,想先借溥儒一万元,帮他料理母亲后事。

这次溥儒可能被张伯驹的诚意感动,没过几天,傅增湘竟然把《平复帖》拿回来,说溥儒要价四万,不用抵押。

张伯驹看着《平复帖》,心里的大石这才落了地。

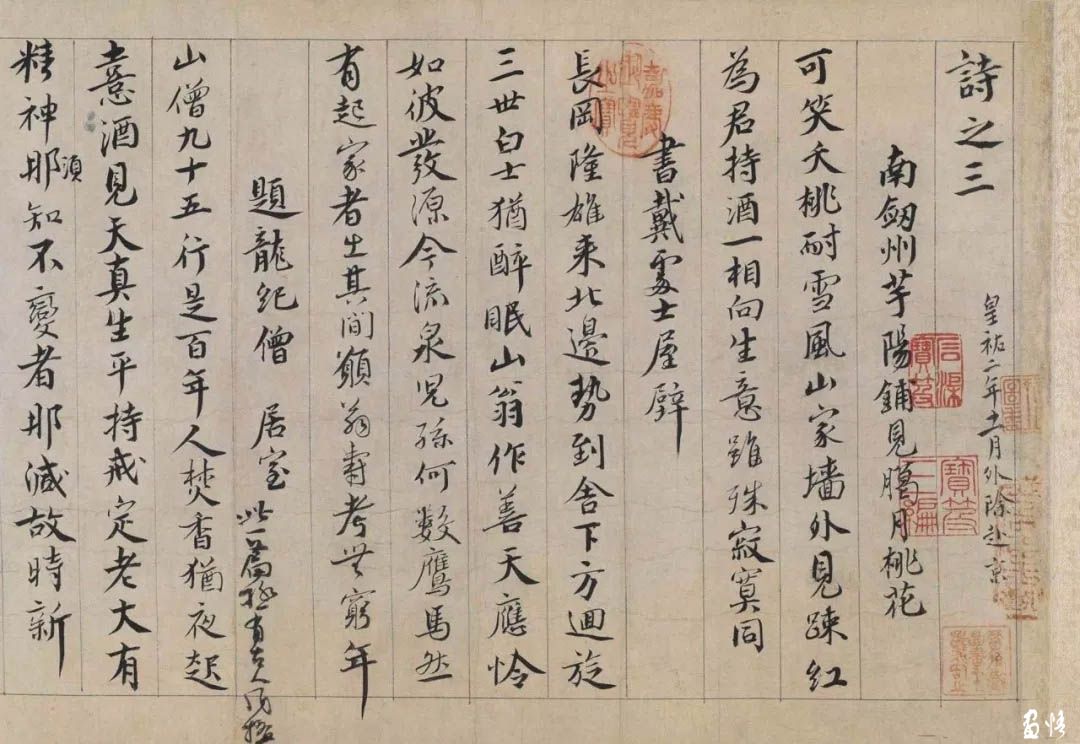

宋 范仲淹《道服赞》卷

小楷,纸本手卷,纵34.8cm,横47.9cm

现藏故宫博物院

范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”大家都从语文课本上读到过,但语文课本里可没有他的书法,《道服赞》就是他的传世手迹。

宋代文人崇尚极简美学,道家清净,因此他们都喜欢与道士交往,穿道服也是时尚。此篇就是范仲淹为同年友人“平海书记许兄”所制道服撰写的一篇赞文。

范仲淹为人正直,忧心国事,小楷《道服赞》行笔清劲硬瘦,顿挫有力,非常能够体现范仲淹文人士大夫的风骨。时人称此帖“文醇笔劲,既美且箴。”

就是这件书法,让张伯驹花了110两黄金,差点没钱买《游春图》。

当时,北京琉璃厂论文斋的老板靳伯声从东北将《道服赞》收购回来。张大千、马叔平得知,都迫不及待想拜读一下这件传世名家书法。靳伯声持此卷,却秘不示人,为的是提高卖价。

其实张伯驹也早已听闻,但他看透靳伯声的想法,按兵不动。最后,靳伯声终于忍不住,悄悄给张伯驹打电话,表示要送上门给他鉴定一下。

张伯驹见到《道服赞》,赞叹不已,确定为真迹,以110两黄金买下,并请来张大千、马叔平等人一起欣赏观摩,席间大家一起作画谈诗,非常尽兴。

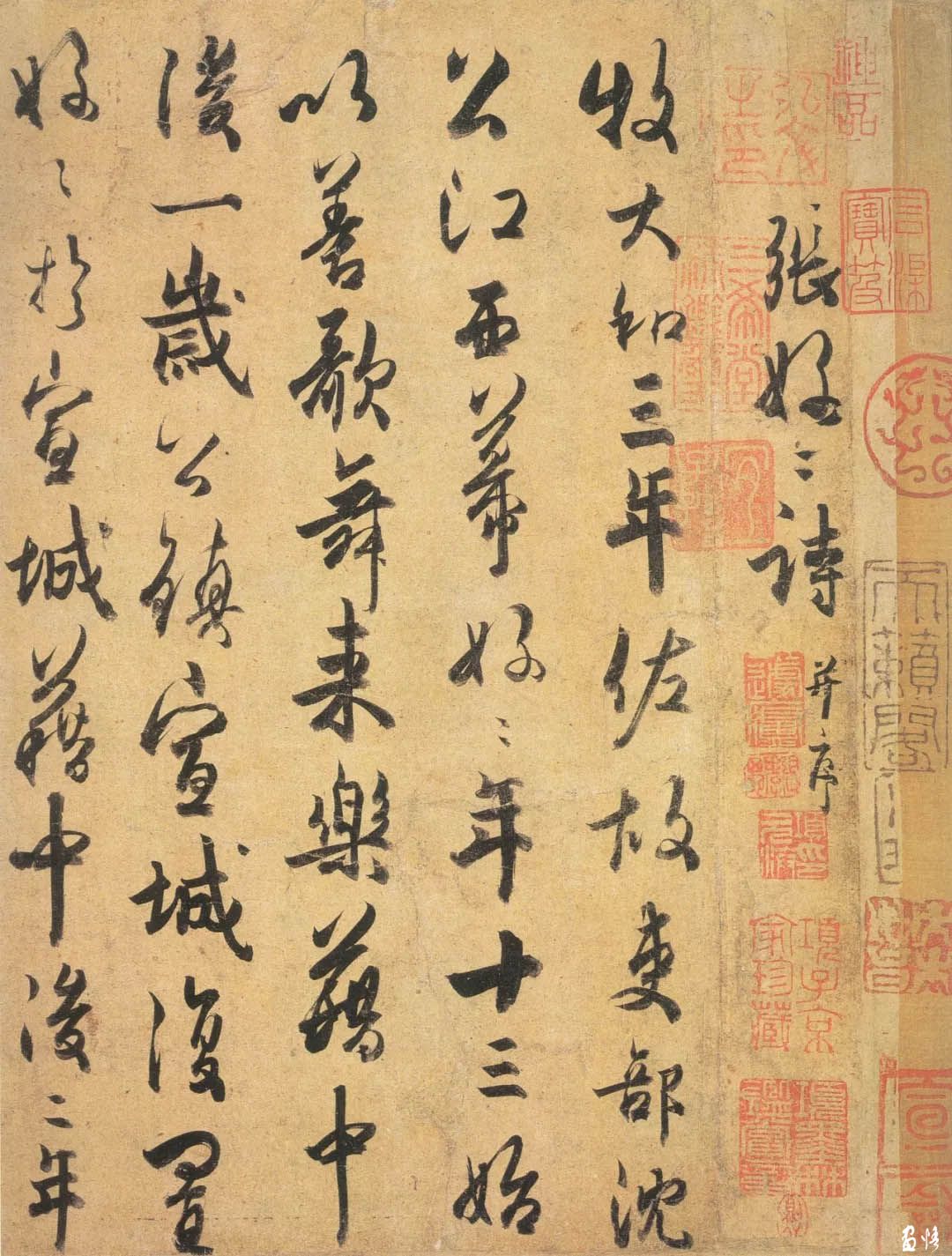

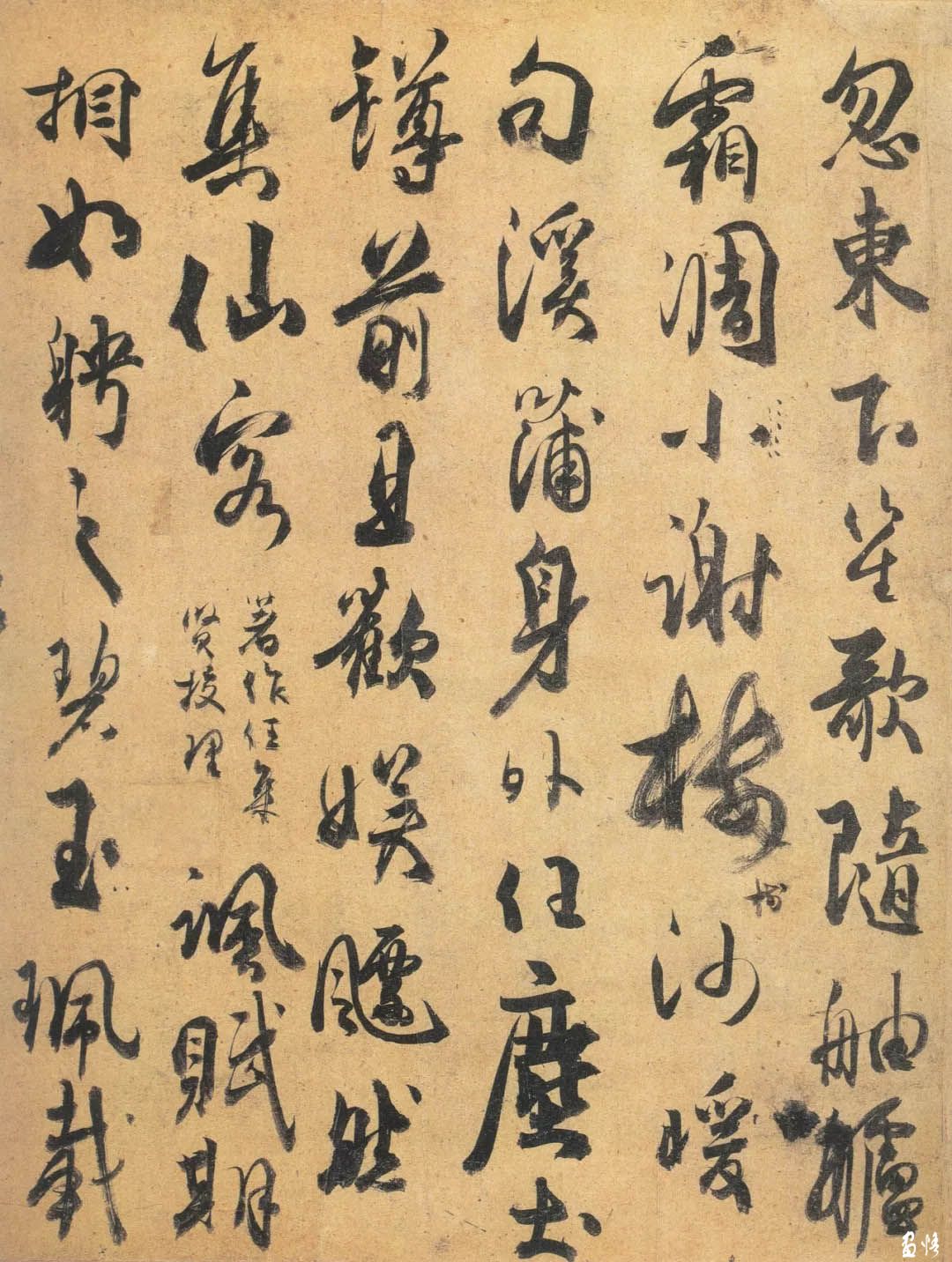

唐 杜牧之《张好好诗》卷

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”在中国,就连三四岁的孩子,也会背一两句杜十三的诗。和范仲淹一样,对我们来讲,杜牧也是只存在于传说中,但张伯驹不一样,他有杜牧的亲笔情诗《张好好诗》卷。

纸本行书,纵28.2cm,横16.2cm

现藏故宫博物院

杜牧27岁那年,偶见了13岁的歌妓张好好,她天真可爱,才华出众,令杜牧印象深刻。五年后,洛阳东门,二人再次重逢,杜牧却发现18岁的张好好,在卖酒为生。这么好的女孩子,在这么好的年纪,给别人当妾又被抛弃,最后沦落到只能卖酒。杜牧有感于当年的美好,和现实的残酷,提笔写下这首诗。

杜牧有名的诗句很多,但《张好好诗》卷不仅文采斐然,更是他唯一流传下来的书法手迹。《宣和书谱》评杜牧书法:“气格雄健,与文章相表里”,诗文、书法风格统一,更能传达诗人的感情,因而更为珍贵。

此卷写于麻纸,书用硬笔,笔法劲健,颇多叉笔,非常具有唐代风格,宋徽宗收藏此卷,题签“唐杜牧张好好诗”,并钤玺印,整卷还保存着宋代内府装潢式样。后来,此卷经宋贾似道、明项元汴、张孝思、清梁清标等名家递藏,于乾隆年间进入清内府,后被溥仪携出宫外,流散民间。

1950年,张伯驹从画家秦仲文那里听说,靳伯声手里有《张好好诗》,张伯驹又各种托人,终以“五千数百金收之”。

张伯驹曾经在《杜牧之赠张好好诗卷》一文中写到“后有年羹尧观款。”说明他经常展卷观摹,仔细研究这幅名家手迹,但他并不像其他收藏家那样,盖上自己的鉴藏印,以示自己拥有过,他是真的单纯想保护这些珍品免于流亡海外。

北宋 蔡襄《自书诗册》

纵28.2cm,横221.2cm,现藏北京故宫博物院

《自书诗册》是宋四家之一蔡襄的传世名迹,写于四十岁,当时他被召回汴京做官,人逢喜事精神爽,因此蔡襄回归途中随手写下的诗稿,也是说不出快意流畅。

虽说是私人手稿,写得随意,但字迹风格仍清健飘逸,自成一家,非常能够体现蔡襄中年的成熟书风,因此后世又称《自书诗册》为“此公第一小行书”。

此卷经累世递藏,有宋、元、明、清及近代共13家题跋。鉴藏印记:“贾似道印”、“悦生”、“贾似道图书子子孙孙永保之”、“武岳王图书”、“管延枝引”、“梁清标印”、“焦林”及清嘉庆内府诸印。

这次故宫张伯驹纪念展,因为很多展品在休眠期,不能拿出来展览,展的大部分是复制品,比如《游春图》,去年刚在“青绿山水特展”出现过,这次真迹就无法现身。

但这件蔡襄《自书诗册》,连同唐李白《上阳台帖》卷、宋吴琚《杂诗帖》卷、明唐寅《孟蜀宫妓图》轴、清樊圻《柳村渔乐图》卷,的的确确是真迹,去了展览现场的朋友有眼福。

不仅收购国宝文物,散尽家财,抗战时期,张伯驹夫妇为了保护这些国宝,也是殚精竭虑。从北京辗转到西安,他们将字画全部缝进衣被,日夜忧心,生怕路遇小偷劫匪,遭日本人横抢,更怕自己疏忽大意,水淹火毁。

张伯驹曾被绑架,他暗中托人递消息给潘素,宁可我死,也绝不能变卖字画来赎我。

视字画为生命的张伯驹,曾这样说:

“不知情者,谓我搜罗唐宋精品,不惜一掷千金,魄力过人。其实,我是历尽辛苦,也不能尽如人意。因为黄金易得,国宝无二。我买它们不是为了钱,是怕它们流入外国。唐代韩干的《照夜白图》,就是溥心畬在1936年卖给了外国人。当时我在上海,想办法阻止都来不及。七•七事变以后,日本人搜刮中国文物就更厉害了。所以我从30岁到60岁,一直收藏字画名迹。目的也一直明确,那就是我在自己的书画录里写下的一句话──予所收藏,不必终予身,为予有,但使永存吾土,世传有绪。”

这次北京故宫的张伯驹展览名“予所收蓄,永存吾土”,就是由最后一句话而来。

心里坦荡,不代表张伯驹没脾气

即使给国家捐了这么多珍宝书画,张伯驹也并没有得到善待。

1957年,“褒奖状”在家中房梁上挂了还不到一年,张伯驹就因支持京剧《马思远》的公演被打成了右派。

成了“右派”,家里人都要划清界限,张伯驹的女儿不服气,可是张伯驹说:“哎,这个没什么,人嘛,犯错误都有的。”他觉得只要自己没有亏待党,没有反过它、说一句它不好,心里就可以坦然。

心里坦荡是一回事,但不代表张伯驹没有脾气。

据张传彩回忆,张伯驹曾在1957年8月底连续两天被批判。

批判会上,张伯驹说:“我把这样多书画捐给国家,你们这样做,怕对共、产、党的影响不好吧。”

但这招致更严厉的批判:“你的财产本来就是官僚资本,是早就该没收为国有的。”

张伯驹质问批判者:“我们今天不是也讲忠吗?那么我们统、战是统、战 周遇吉(在山西宁武关誓死抵抗李自成的明末名将)呢?还是统、战 开城迎李自成的太监呢?”

这回击太犀利,张伯驹的发言权被剥夺了。

十年时间,用国宝字画充实吉林省博

张伯驹的棋友陈毅元帅,在听说他被打成右派后,十分震惊:“张伯驹把那样的珍宝都捐给了国家,说他反党反社会主义,砍我脑壳也不信!”

陈毅坚信张伯驹的为人,同情他的境遇,但自己不方便出面,私下设法帮助他进行人事调动,让他避开政治风暴中心。

1961年秋,张伯驹收到一封来自吉林的电报:

伯驹先生并慧素女士:

吉林地处东北腹地,物阜民丰,百业待举。现省博物馆急需要有经验的人才。若伯驹先生身体允许,可否考虑来吉林工作。

翘盼赐复。

又:慧素女士可一同调来吉林,在省艺术专科学校任职。

中共吉林省委宣传部宋振庭

时任吉林省委宣传部长的宋振庭发出这样的邀请,正是陈毅从中协调,但张伯驹并不知道这其中的缘由,回信中每个字都流露出他内心的小心谨慎和惶恐不安:

宋先生振庭足下台鉴:

捧读来书,不胜惶恐。我因齿落唇钝,多有舛错,名列右派,实非所志。若能为国家工作,赎过万一,自荣幸万分,若有不便,亦盼函告。

张伯驹

这年冬天,张伯驹夫妇动身北上,二人离京前,陈毅元帅专程设宴为他们践行。

陈毅惋惜地对张伯驹说:“你这样的人都被打成右派,我该向你道歉。”

张伯驹答:“国家大,人多,个人受点委屈难免,算不了什么,自己看古画也有过差错,为什么不许别人错我一顶帽子呢?”是愤怒过后的淡然。

临行前,陈毅为张伯驹夫妇准备了一件礼物,叮嘱他们到长春安顿好再打开看。

几天后,张伯驹与潘素动身北上。迎着长春纷扬的冬雪,他们来到了新家——吉林艺术专科学校朝阳区宿舍。

三间小屋,一个院子,就是他们的新生活。

夫妇俩将陈毅元帅的赠礼打开,竟然是一首陈毅亲笔的自作诗《冬夜杂咏》:

“大雪压青松,青松挺且直。

要知松高洁,待到雪化时。”

窗外雪落无声,夫妇二人心中百感交集。

就这样,张伯驹担任起了吉林省博物馆(现为吉林省博物院)第一副馆长一职,主要负责文物的鉴定工作,一待就是近十年。

既来之,则安之。张伯驹任职期间,为吉林省博物馆收藏了不少好画,开创了真正意义上的吉林省博物馆的馆藏时代,并历史性地购进大批书画珍品,更将个人收藏的60多件文物捐赠出来,只用了几年的时间,就让吉林省博物馆的馆藏文物,在数量和质量上跃居全国前列。

如今,他捐赠的文物也都成了吉林省博的镇馆之宝。

其中最重要,也是最特殊的一件藏品,是南宋女画家杨妹子的《百花图卷》。

纵24厘米 横329.7厘米

说它重要,是因为这幅长卷是我国现存最早的女性画家的作品,它让我们看到了中国古代女性在艺术方面可以达到的高度。

《百花图卷》流传有序,梁清标、吴其贞先后递藏,于乾隆时期收入清内府收藏,著录于《石渠宝笈初编》。溥仪为了将其携带出宫,名义上赠送给了胞弟溥杰,后辗转藏于长春市伪满皇宫小白楼内。1945年,日本投降,溥仪逃跑,《百花图卷》流落民间,不知去向。

十年后,《百花图卷》曾在长春市内被发现,后流入北京,被张伯驹收藏,在他的《丛碧书画录》上,记录了一笔。

说他特殊,是因为这是张伯驹晚年身边最后一件国宝级的珍品。

“余所藏晋唐宋元名迹尽归公家,此卷欲自娱,以娱老景。”张伯驹说,自己一生收藏的晋唐宋元名迹全都捐给了公家,只留下《百花图卷》在身边,晚年聊以自娱。

可到最后,他还是捐给了吉林省博物馆,这个他朝夕工作了十年的地方。

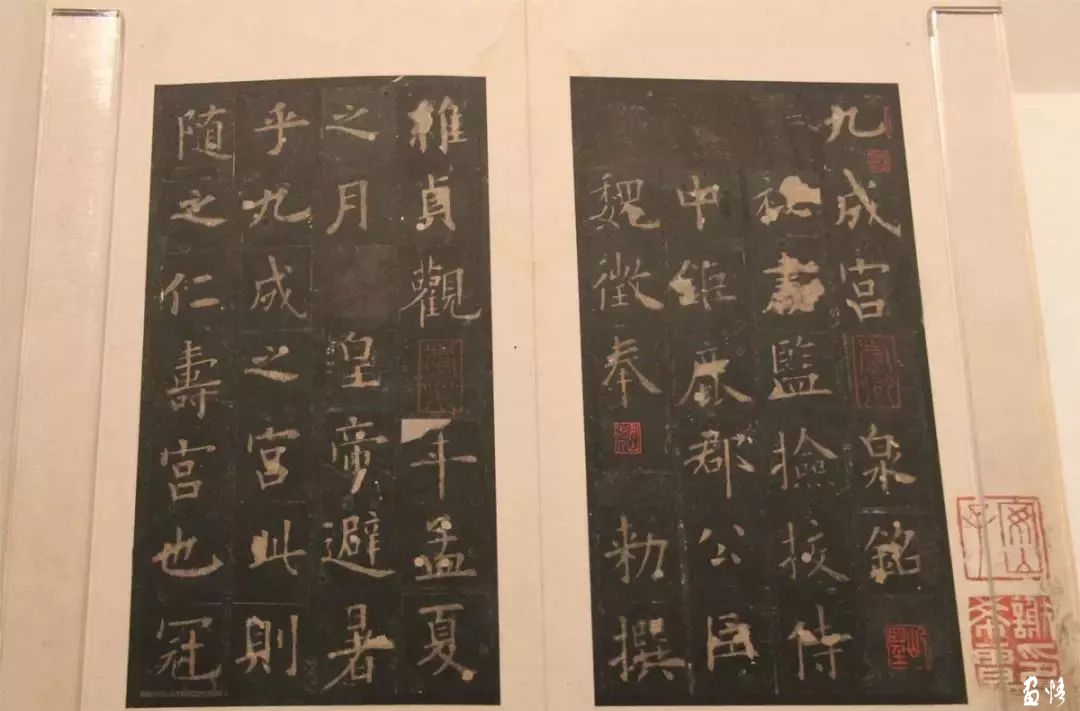

纵20.5厘米 横34.8厘米

练“欧体”的人,没有不知道九成宫的。这件欧阳询75岁的作品,最能代表他的书风。此碑法度森严,结构精密,上承下覆,左揖右让,局部险劲而整体端庄,平稳而险绝。

《九成宫醴泉铭》立于唐贞观六年(公元632年),由魏征撰文,记载唐太宗在九成宫避暑时发现“醴泉”之事,今石尚存,但剜凿过多,已非原貌,传世最佳拓本为宋拓本。

张伯驹捐的这件,就是流传绝少的宋拓本。

纸本 纵16厘米,横6厘米

此本为唐人写经残册,所书内容为《妙法莲华经普贤菩萨劝发品》,字有残损脱落,因此句读不通。书法用笔清劲,结体端庄,没有敦煌写经常见的用笔习气,轻灵处似《灵飞经》,敦厚处见《多宝塔》。

无言的结局:你们知道张伯驹是谁吗?

平静的日子没过多久,文革开始,张伯驹和潘素又一次被批斗,甚至抄家、隔离审查。

但他们白天被游街批斗,晚上依然写诗作画,张伯驹最爱画腊梅,因其坚毅,潘素画小幅花卉,装订成册。

特殊时期,张伯驹一贯处变不惊,只为书画破例。

当时红、卫、兵找到他收藏的卷轴字画,准备丢到院子里焚毁,张伯驹颤颤巍巍地跪下,不停地求他们:“要烧就烧我吧,这可都是国家的宝贝,烧了就再也没有了。”

后来,张伯驹被发配吉林舒兰劳改,但因为年龄太大被拒绝,夫妇二人只能回到北京,旧宅已经被别人占了,他们只能蜗居10平米的小屋里。

红学家周汝昌曾回忆张伯驹的困苦生活,“因户口不在北京,口粮自成问题,因而有时在小寓留饭,粗馔劣茶,先生亦不嫌弃,仍尽主客之欢。我因无力相济,只能将所节省的粮票,邮寄先生,聊当濡沫。”

1969年到1972年,王世襄曾多次去看望张伯驹。“他除了年龄增长,心情神态和20年前住在李莲英旧宅时并无差异。不怨天,不尤人,坦然自若,依然故我。”

他的坦然自若,怕只是因为看得太清楚。在那些千百年的书画面前,个人浮名功利皆是尘土。

1972年,陈毅逝世,这位老朋友,生前无私帮助张伯驹,在他去世后,也为张伯驹的人生带来转机。

张伯驹因为政治身份,无法前去吊唁,只能含泪写就一幅挽联:“仗剑从云,作干城,忠心不易,军声在淮海,遗爱在江南,万庶尽衔哀,回望大好山河,永离赤县;挥戈挽日,契尊俎,豪气犹存,无愧于平生,有功于天下,九泉应含笑,伫看重新世界,遍树红旗!”

张伯驹的诗文,比他的收藏鉴赏功力还精绝,毛主席在追悼大会上看到这幅挽联,非常感慨:“词写得好,书法也好。”

陈毅夫人便在旁边说了一句,这是当年捐画的张伯驹写的。

主席问了张伯驹的情况,立刻托周总理安排,张伯驹才被安排到中央文史馆工作,潘素也成了中国画院的画师。

1978年,张伯驹在文革中的罪名得以平反,恢复名誉。此时,他80岁。

1980年,张伯驹右派问题得到平反。

1982年正月,张伯驹突患感冒,被送进北大医院,安排在一个八人间的病房内。

老人感冒,最怕人多,交叉感染,潘素向向医院申请,能不能换个单人间,或者双人间。

院方回答:“张伯驹不够级别,不能换。”

两天后,同病房一位病人去世,张伯驹病情更加严重,他情绪激动,闹着要回家。

潘素再次申请,又被拒绝。

又过了两天,同病房又一位去世,张伯驹由感冒转成肺炎。

期间,张大千曾让孙子张晓鹰,曾在出国前来探望张伯驹。

据张传彩回忆,“病榻上的父亲零星地知道了张大千的一些情况之后,泣不成声,挣扎坐起来,与张晓鹰合影,留下最后一幅照片。”

当天下午,张伯驹又请人录下他作的一首《七律》和一阕《鹧鸪天》,一首写给张大千,一首写给自己。

病居医院,张大千兄令孙张晓鹰赴美,来视并拍照。因寄怀大千兄。

别后瞬经四十年,沧波急注换桑田。画图常看江山好,风物空过岁月圆。

一病翻知思万事,余情未可了前缘。还期早息阋墙梦,莫负人生大自然。

鹧鸪天·病居医院至诞辰敢赋

以将干支斗指寅,回头应自省吾身:莫辜出处人民义,可负生教父母恩?

儒释道,任天真;聪明正直即为神。长希一往升平世,物我同春共万旬。

张伯驹这一生,无论经历了什么,心中总是饱含一个真正的文人理想,希望太平盛世,物我同春。

可现实总是那么残酷,轻易就能将梦打碎。

2月26日,张伯驹去世,享年84岁。

事后,有学生跑到北大医院叫骂:“你们知道张伯驹是谁吗?你们说他不够级别住单人间?呸!我告诉你们——他一个人捐献给国家的东西,足够买下你们这座医院!”

收藏界的孤胆英雄

1957年秋,故宫的书画展迎来了一位观众。这位老人“背着手,独自浏览。大厅里有些阴冷,清鼻涕流出来,他顺便用手一擦,了事。他欣赏这些故宫藏画,远没有潘素看得细致。好像自己与这些藏品是老朋友了,这次来,不过是抽空会个面罢了。”

这位老人,就是张伯驹。

字画陈列在展厅,安安静静,回想那些为了保护字画而四处奔波的三十年,恍若一场梦。

当年得知《游春图》可能会被卖给外国人,张伯驹寝食难安,曾请求故宫收购此件国宝,但故宫经费不足拒绝了他,张伯驹只好卖掉自己弓弦胡同1号的豪宅换画,对方无赖,坐地加价,他也没说什么,只是回家躺在地上,央求夫人潘素卖首饰凑钱,不管怎样,这画一定要留在中国。

不知道则已,一旦被他知道,他就有责任把画保护好,不惜一切代价。

张伯驹,就像是收藏界的孤胆英雄。

但他斥巨资,冒风险收购保护字画,这些不是做给别人看的,他也并不需要多么高的赞扬。

他唯一需要的,是理解和信任。

唯一能摧毁他的,也只有不理解,和不信任。

他费尽心血做的努力,被别人轻而易举地抹杀,丢进火堆,他真的能够淡然处之吗?

媒体宣传伟大的人物,总喜欢把人塑造成神,品行完美,没有任何负面情绪,可行走世间,道路泥泞,哪有人能够一味奉献,掏空自己还能一直保持热情,保持淡然呢?

比起把他推上神坛,赋予一些虚名,或许我们应该试着从正常人的角度出发,去直面他的情绪。

被冒犯了,被欺负了,可以生气、抱怨、委屈、申辩,这些,都应该是自由的。

阅读(8586)