清末民初沪上的艺术收藏景观

2019-8-9 潮望艺术网

艺术史学家王中秀先生在《历史的失忆与失忆的历史》中言:“如果任伯年不在1870年前后,黄宾虹不在1909年,吴昌硕不在1914年移居上海……接受市场的洗礼,可以断言,艺术史上便没有他们现在的席位。”

▲开埠后的上海迅速发展为中国的商业中心

赞助人、收藏家也与艺术家之间发展出更富有“现代”特征的关系,艺术市场的形态和机制越来越多样化,各方合作的深度和广度都得到拓展,更为详尽的契约框架和交易规则建立起来。艺术与金钱之间的关系也愈发明朗化:金钱并不站在艺术的对立面;市场对于艺术价值的发现和铭记也起到了不可磨灭的推动作用。

赞助人、收藏家也与艺术家之间发展出更富有“现代”特征的关系,艺术市场的形态和机制越来越多样化,各方合作的深度和广度都得到拓展,更为详尽的契约框架和交易规则建立起来。艺术与金钱之间的关系也愈发明朗化:金钱并不站在艺术的对立面;市场对于艺术价值的发现和铭记也起到了不可磨灭的推动作用。

在清末民初商业经济的刺激下,沪上的收藏市场规模迅速扩大,艺术收藏家、赞助人的角色内涵愈发多元化:他们不仅像传统士绅贵族那样以财置画,更萌生了通过报刊媒体推广艺术收藏、宣传艺术家,甚至通过建立书画会、支持教育和跨文化交流来带动整个艺术行业发展的意识。他们在实践中落实了这些在当时来看颇为新颖的理念,并迎来了清末上海书画市场的一次“牛市”。

艺术收藏

艺术收藏

“寻常巷陌藏珍宝,半壁江山在申城。”

清咸丰年间至民国初期,上海掀起了一场收藏热。清末文人袁翔甫在《望江南》中说道:“申江好,古玩尽搜探。商鼎周彝酬万镒,唐碑宋帖重千镰。真伪几曾谙?”作为新兴商业中心的上海获得了中国收藏半壁江山之美名。

▲清末上海书画经营机构豫园“得月楼”

上海私人收藏的鼎盛很大程度上归功于地方商业的繁荣。自1843年开埠以来,上海凭借“江南之津通,东南之都会”的优势,成为万商云集的大城市。发达的商业经济带动书画消费群体的兴起,除了那些既善作又善藏的传统文人墨客,如胡公寿(1823-1886)、刘世珩(1874-1926年)、吴湖帆(1894-1968年)等之外,二十世纪初活跃于沪上的重要艺术收藏群体还包括严信厚(1838-1907)、盛宣怀(1844-1916)、徐鸿逵(1866-1909)、王一亭(1867-1938年)、周湘云(1878-1943)等在内的买办、绅商、工商巨头们。这些乐于收藏艺术的巨商富贾既是民间新兴资本的中坚力量,又继承了中国商人附庸风雅的传统,他们为中国近现代艺术市场的发展带来了前所未有的革新。

艺术赞助

传统的艺术慈善向具备“现代”特征的艺术消费和艺术投资的转型

在商业资本和理念的推动下,这个时期艺术收藏从一种单纯的文化社交活动,发展为集修身养性、拜师会友、经济投资和公益目的为一体的复杂行为。熟悉商业规则的新藏家们很快摸透了书画市场的定价机制——作品自身的艺术价值、历史价值、文化价值、稀缺程度等是客观的定价基础,但知名度、社会影响力这些外部影响因素,则可以通过人为推广来打造。所以他们不仅像古人那样赏字画、购字画、藏字画、讨教画艺、招募门客幕僚、支付生活津贴、帮助外来者在城市定居,还额外资助他们办展、登报、社交、出国“镀金”。善于经营的企业家和投资人们有意或无意地将财富管理、积累和传承的理念带入到艺术收藏中,并成功地以这些“前卫”的方法提升和稳固了书画在当时社会的文化价值和经济价值。

上海私人收藏的鼎盛很大程度上归功于地方商业的繁荣。自1843年开埠以来,上海凭借“江南之津通,东南之都会”的优势,成为万商云集的大城市。发达的商业经济带动书画消费群体的兴起,除了那些既善作又善藏的传统文人墨客,如胡公寿(1823-1886)、刘世珩(1874-1926年)、吴湖帆(1894-1968年)等之外,二十世纪初活跃于沪上的重要艺术收藏群体还包括严信厚(1838-1907)、盛宣怀(1844-1916)、徐鸿逵(1866-1909)、王一亭(1867-1938年)、周湘云(1878-1943)等在内的买办、绅商、工商巨头们。这些乐于收藏艺术的巨商富贾既是民间新兴资本的中坚力量,又继承了中国商人附庸风雅的传统,他们为中国近现代艺术市场的发展带来了前所未有的革新。

艺术赞助

传统的艺术慈善向具备“现代”特征的艺术消费和艺术投资的转型

在商业资本和理念的推动下,这个时期艺术收藏从一种单纯的文化社交活动,发展为集修身养性、拜师会友、经济投资和公益目的为一体的复杂行为。熟悉商业规则的新藏家们很快摸透了书画市场的定价机制——作品自身的艺术价值、历史价值、文化价值、稀缺程度等是客观的定价基础,但知名度、社会影响力这些外部影响因素,则可以通过人为推广来打造。所以他们不仅像古人那样赏字画、购字画、藏字画、讨教画艺、招募门客幕僚、支付生活津贴、帮助外来者在城市定居,还额外资助他们办展、登报、社交、出国“镀金”。善于经营的企业家和投资人们有意或无意地将财富管理、积累和传承的理念带入到艺术收藏中,并成功地以这些“前卫”的方法提升和稳固了书画在当时社会的文化价值和经济价值。

▲吴昌硕(左)与王一亭(右)

虽然王一亭也曾师从任伯年作画,但如今他在国内更多的以企业家和艺术赞助人之名为人所知:他涉足船舶、电器、保险诸业,跻身清末上海实业巨头之列。晚年他与金石派大师吴昌硕亦师亦友,王在日本为吴招揽订单,经常带吴出入日本人聚集场所六三园,介绍吴与日本原总理西园寺公望相识,在六三园为吴办展等等。王一亭海还利用自己在日方的渠道资源帮助吴昌硕在日本刊印《昌硕存画》、《吴昌硕画谱》、《吴昌硕画帖》、《吴昌硕书画谱》、《缶翁墨戏》,且在长崎、大阪等地为吴昌硕举办个人书画展。这些举动无形之间帮助吴作提升海内外社会影响力和市场价格。除了通过收藏和赞助来扶持成熟艺术家,他还资助艺术教育事业,他曾任名誉校长的昌明艺术专科学校,以及他资助过的上海美术专科学校,都培育过对当今中国画坛影响深远的艺术家。

虽然王一亭也曾师从任伯年作画,但如今他在国内更多的以企业家和艺术赞助人之名为人所知:他涉足船舶、电器、保险诸业,跻身清末上海实业巨头之列。晚年他与金石派大师吴昌硕亦师亦友,王在日本为吴招揽订单,经常带吴出入日本人聚集场所六三园,介绍吴与日本原总理西园寺公望相识,在六三园为吴办展等等。王一亭海还利用自己在日方的渠道资源帮助吴昌硕在日本刊印《昌硕存画》、《吴昌硕画谱》、《吴昌硕画帖》、《吴昌硕书画谱》、《缶翁墨戏》,且在长崎、大阪等地为吴昌硕举办个人书画展。这些举动无形之间帮助吴作提升海内外社会影响力和市场价格。除了通过收藏和赞助来扶持成熟艺术家,他还资助艺术教育事业,他曾任名誉校长的昌明艺术专科学校,以及他资助过的上海美术专科学校,都培育过对当今中国画坛影响深远的艺术家。

▲从左到右为吴涵、吴昌硕、日本友人、王一亭

书画润例

详实的交易规在积极的互动关系中建立起来

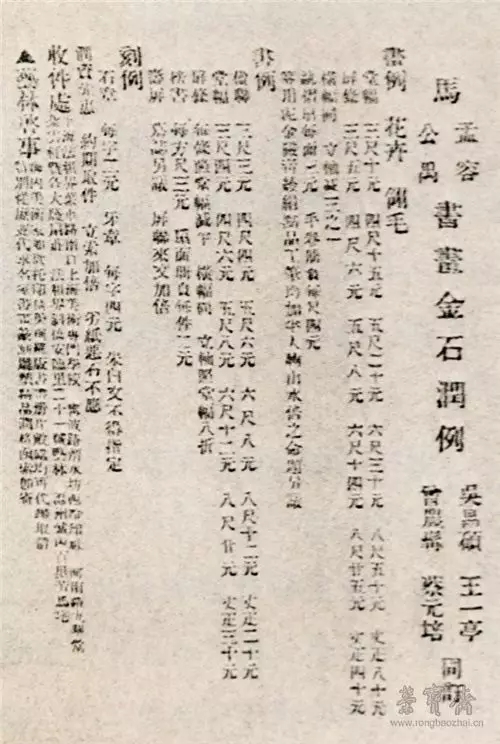

随着赞助人身份和功能的转变,书画家的职业态度也开始由传统的“淡泊名利”转变为积极主动地寻觅“伯乐”。虽然明码标价售字鬻画的行为早在明末就有——我国现存最早的一份润例是1629年李日华的《山居随笔》,文中记载“扇收取磨费五文,如小字细楷则收银一钱和磨费三文……”但自拟润例的行为直到清末才成为行业主流。在流行的商业理念的驱动下,他们不仅不再耻于将自己的画作视为“商品”进行标价,且依尺幅定价、依品类改价、预付定金等等条款都在要约中明确地罗列出来。黄宾虹(1865-1955年)便曾自定润例:“山水每方尺五万元,花卉篆联减半,双款提拔提拔诗文另议,润金先惠空寒不答。”他们中的许多人还在当时的《申报》、《神舟吉光集》等知名刊物上刊登自己的润利,配合富有才情的小启以吸引艺术赞助人的注意和赏识。

书画润例

详实的交易规在积极的互动关系中建立起来

随着赞助人身份和功能的转变,书画家的职业态度也开始由传统的“淡泊名利”转变为积极主动地寻觅“伯乐”。虽然明码标价售字鬻画的行为早在明末就有——我国现存最早的一份润例是1629年李日华的《山居随笔》,文中记载“扇收取磨费五文,如小字细楷则收银一钱和磨费三文……”但自拟润例的行为直到清末才成为行业主流。在流行的商业理念的驱动下,他们不仅不再耻于将自己的画作视为“商品”进行标价,且依尺幅定价、依品类改价、预付定金等等条款都在要约中明确地罗列出来。黄宾虹(1865-1955年)便曾自定润例:“山水每方尺五万元,花卉篆联减半,双款提拔提拔诗文另议,润金先惠空寒不答。”他们中的许多人还在当时的《申报》、《神舟吉光集》等知名刊物上刊登自己的润利,配合富有才情的小启以吸引艺术赞助人的注意和赏识。

▲吴昌硕等为马孟容、马公愚所定润格

书画润例笺扇店与古董市场

收藏需求的扩大迎来了艺术品经销行业的升级

随着收藏需求的增加,文玩古董经销行业也迎来了规模和形式的升级。因位于广东路299弄3号的怡园茶社楼房不敷应用,由上海清真董事会董事马长生等从事古玩商业资历较长者,发起募集资金筹建古物商场,是上海古玩商业系统中最早的一家室内交易场所。同业间在此买进卖出;顾客也可自由选购或出售古玩。民国21年(1932年)因原址古玩摊位拥挤,兼以房屋年久失修,为拓展业务并防止楼面倒塌危险,经部分古玩同业倡议自行增设上海古玩市场,俗称“新市场”,内部各字号独立经营。“新市场”与在原址的中国古物商场(俗称“老市场”)同时并存,直至新中国成立后划归上海市第一商业局下属的上海市贸易信托公司管理。

书画润例笺扇店与古董市场

收藏需求的扩大迎来了艺术品经销行业的升级

随着收藏需求的增加,文玩古董经销行业也迎来了规模和形式的升级。因位于广东路299弄3号的怡园茶社楼房不敷应用,由上海清真董事会董事马长生等从事古玩商业资历较长者,发起募集资金筹建古物商场,是上海古玩商业系统中最早的一家室内交易场所。同业间在此买进卖出;顾客也可自由选购或出售古玩。民国21年(1932年)因原址古玩摊位拥挤,兼以房屋年久失修,为拓展业务并防止楼面倒塌危险,经部分古玩同业倡议自行增设上海古玩市场,俗称“新市场”,内部各字号独立经营。“新市场”与在原址的中国古物商场(俗称“老市场”)同时并存,直至新中国成立后划归上海市第一商业局下属的上海市贸易信托公司管理。

当时有很多有名望的笺扇店,如古香室笺扇店、得月楼、九华堂笺扇庄等,而比较集中的地段以福州路最为闻名。光绪二十六年(1900年)上海的河南路旁新开了一家笺扇商号——朵云轩,初营苏杭雅扇、诗笺信纸、文房四宝,书画装裱等,后又发展出木版水印、书画中介等业务,它便是后来中国最早的拍卖行的前身。而如今,福州路也继承了当年的文艺气质,演变成上海绘画用品商店和书店的集中地。笺扇店成为近代书画家和收藏家之间的桥梁,是许多外来书画家在上海初次开展事业的突破口,因此也从一定程度上造就了此地艺术收藏多元包容的传统。

▲清末的上海福州路

书画会

“而以砚田为生者,亦皆于于而来。”

一方面战事导致各地的文人墨客纷纷来到上海定居避难,另一方面沪上收藏市场的壮大以及藏家、赞助人与艺术家之间合作关系的深化也催化了这种聚集效应的形成。清人张鸣珂(1829—1908年)所著《寒松阁谈艺琐录》(1923年)载:“自海禁一开,贸易之盛,无过于海上一隅。而以砚田为生者,亦皆于于而来,侨居卖画。”

行业规模壮大后,书画家们在艺术赞助人、收藏家的财力、物力支持下组成具有行业联盟性质的书画会,定期举办文艺活动,收藏家也因此有机会从范围更广的艺术作品中甄选精品。盛宣怀在1900年前后创办的“上海题襟馆金石书画会”也是当时规模最大的文人社团之一。

书画会中名气不凡的还有“徐园书画会”。徐园的主人徐鸿逵在沪创有规模不小、有一千多工人的怡和缫丝厂。1889年徐鸿逵开始定期邀请当时的书画名家在徐园里活动。何镛于1892年所著的《徐园书画会(社)记》对徐鸿逵的私人收藏做了不完全统计:“行书则有壶天老人、卫君铸生、 虚谷上人、金君吉石、闵君吟椒……,篆书则有毛君华生、陈君维祺、陈君子万、朱君岳生,隶书则有申左梦畹生,漆书则有吴君渭聘,楷书则有徐君澍亭、钱塘少伯,而(弇)山俞君则独题‘徐园雅集图’。 画则有朱君梦庐之月季,任君伯年之鸡,杨君佩甫、姚君栖谷、巢君子余、王君新甫、孙君泉、徐君晓岚、张君遂生之山水,郭君少泉之博古盆花,韦君子钧之松菊人物、吴君秋农之山水人物…… ”

书画会

“而以砚田为生者,亦皆于于而来。”

一方面战事导致各地的文人墨客纷纷来到上海定居避难,另一方面沪上收藏市场的壮大以及藏家、赞助人与艺术家之间合作关系的深化也催化了这种聚集效应的形成。清人张鸣珂(1829—1908年)所著《寒松阁谈艺琐录》(1923年)载:“自海禁一开,贸易之盛,无过于海上一隅。而以砚田为生者,亦皆于于而来,侨居卖画。”

行业规模壮大后,书画家们在艺术赞助人、收藏家的财力、物力支持下组成具有行业联盟性质的书画会,定期举办文艺活动,收藏家也因此有机会从范围更广的艺术作品中甄选精品。盛宣怀在1900年前后创办的“上海题襟馆金石书画会”也是当时规模最大的文人社团之一。

书画会中名气不凡的还有“徐园书画会”。徐园的主人徐鸿逵在沪创有规模不小、有一千多工人的怡和缫丝厂。1889年徐鸿逵开始定期邀请当时的书画名家在徐园里活动。何镛于1892年所著的《徐园书画会(社)记》对徐鸿逵的私人收藏做了不完全统计:“行书则有壶天老人、卫君铸生、 虚谷上人、金君吉石、闵君吟椒……,篆书则有毛君华生、陈君维祺、陈君子万、朱君岳生,隶书则有申左梦畹生,漆书则有吴君渭聘,楷书则有徐君澍亭、钱塘少伯,而(弇)山俞君则独题‘徐园雅集图’。 画则有朱君梦庐之月季,任君伯年之鸡,杨君佩甫、姚君栖谷、巢君子余、王君新甫、孙君泉、徐君晓岚、张君遂生之山水,郭君少泉之博古盆花,韦君子钧之松菊人物、吴君秋农之山水人物…… ”

▲徐园创建人徐鸿逵之子徐凌云(左)与爱新觉罗·溥侗

书画赈灾

在这场书画圈“市场化”、“商业化”的洗礼中,最为难能可贵的是,艺术赞助人、收藏家与艺术家们共同传承了古代文人墨客忧国忧民、济苦怜贫的高尚精神。书画会并不只是“风花雪月”的浪漫场所,也不只是“挥金如土”的高端交易会。在那个战乱频发、民生潦倒的革命时代,书画会多次大规模参与民族救亡和支持慈善事业。1878 年夏,上海画坛首先发起减润鬻书画资助豫鲁灾区的活动。例如当时最负盛名的胡公寿、张子祥、朱梦庐、任伯年、杨伯润、汤(壎)伯、吴鞠潭都七个人组成见心社,书画纨摺扇,照润例的七折发售,润金悉数赈灾。 类似的团体还有很多,例如邑庙书画善会(1909)、徐园助赈书画会(1907)、上海书画集股保路会(1907)等等。这一代的智慧与才情,奠定了后来上海艺术赞助和艺术收藏界的物质和精神基础。

书画赈灾

在这场书画圈“市场化”、“商业化”的洗礼中,最为难能可贵的是,艺术赞助人、收藏家与艺术家们共同传承了古代文人墨客忧国忧民、济苦怜贫的高尚精神。书画会并不只是“风花雪月”的浪漫场所,也不只是“挥金如土”的高端交易会。在那个战乱频发、民生潦倒的革命时代,书画会多次大规模参与民族救亡和支持慈善事业。1878 年夏,上海画坛首先发起减润鬻书画资助豫鲁灾区的活动。例如当时最负盛名的胡公寿、张子祥、朱梦庐、任伯年、杨伯润、汤(壎)伯、吴鞠潭都七个人组成见心社,书画纨摺扇,照润例的七折发售,润金悉数赈灾。 类似的团体还有很多,例如邑庙书画善会(1909)、徐园助赈书画会(1907)、上海书画集股保路会(1907)等等。这一代的智慧与才情,奠定了后来上海艺术赞助和艺术收藏界的物质和精神基础。

阅读(4448)