敦煌:七个人,一千年

2018-9-15 潮望艺术网

每个人都对敦煌莫高窟有或清晰或模糊的印象,是广袤的戈壁和旷远的天空?是浓郁的色彩和斑驳的画壁?还是那些埋藏在一个个洞窟里的古老故事......

“敦,大也。煌,盛也”

——东汉应劭注《汉书》

西汉时期汉武帝派张骞出使西域,打通了以首都长安为起点,通往中亚、西亚,连接地中海各国的陆上丝绸之路。河西走廊西端的敦煌就位于丝绸之路重要的节点上,出敦煌向北是“春风不度玉门关”的玉门关,向南是“西出阳关无故人”的阳关,它连接着自此分途的南北两线。

“敦,大也。煌,盛也”

——东汉应劭注《汉书》

西汉时期汉武帝派张骞出使西域,打通了以首都长安为起点,通往中亚、西亚,连接地中海各国的陆上丝绸之路。河西走廊西端的敦煌就位于丝绸之路重要的节点上,出敦煌向北是“春风不度玉门关”的玉门关,向南是“西出阳关无故人”的阳关,它连接着自此分途的南北两线。

△纪录片《河西走廊》中的敦煌、玉门关和阳关

无数穿梭往来的使臣、商旅和僧人,曾在这个地方驻足休憩,贸易在这里繁盛,文明也在这里交汇,终于聚沙成塔,筑垒起这漫漫长路中的一座不朽城市。

无数穿梭往来的使臣、商旅和僧人,曾在这个地方驻足休憩,贸易在这里繁盛,文明也在这里交汇,终于聚沙成塔,筑垒起这漫漫长路中的一座不朽城市。

△莫高窟标志建筑九层楼

随着城市不朽的,还有将艺术与文化和一千六百多年的历史沉浮凝聚起来的莫高窟,崖壁上西来佛教的种子沐浴着中原文化的清泉,强盛的大唐在这里绘出她最雍容的模样,世俗的精神进入了佛国的世界,它有过辉煌,有过劫难,更有重生和未来无限的希望。

随着城市不朽的,还有将艺术与文化和一千六百多年的历史沉浮凝聚起来的莫高窟,崖壁上西来佛教的种子沐浴着中原文化的清泉,强盛的大唐在这里绘出她最雍容的模样,世俗的精神进入了佛国的世界,它有过辉煌,有过劫难,更有重生和未来无限的希望。

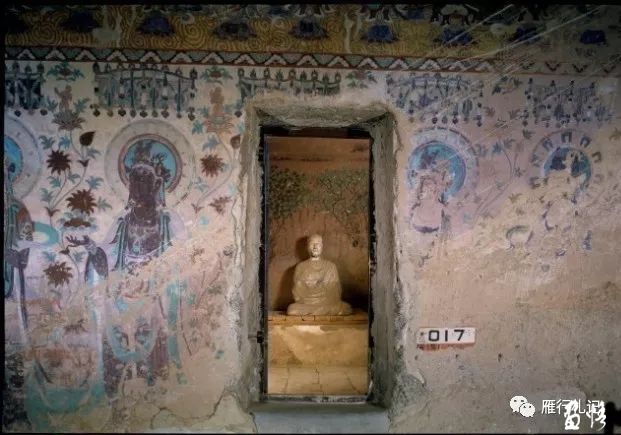

△第285窟内景(西魏)

提起莫高窟就不得不提起这七个人,让我们跟随他们一同注视敦煌莫高窟的艺术是如何历经千年沉浮荣辱而长盛不衰。

乐尊和尚:莫高窟的开创者

公元366年,正值前秦建元二年,一名叫乐尊的僧人云游到三危山,夕阳之中突然光芒闪现,无数的金光交织在山峦间,跃动的光影映出数千佛陀的形象,被眼前场景深深震撼的乐尊认为这是佛祖的显灵,于是虔诚的在脚下的崖壁上开凿出了第一个洞窟。

提起莫高窟就不得不提起这七个人,让我们跟随他们一同注视敦煌莫高窟的艺术是如何历经千年沉浮荣辱而长盛不衰。

乐尊和尚:莫高窟的开创者

公元366年,正值前秦建元二年,一名叫乐尊的僧人云游到三危山,夕阳之中突然光芒闪现,无数的金光交织在山峦间,跃动的光影映出数千佛陀的形象,被眼前场景深深震撼的乐尊认为这是佛祖的显灵,于是虔诚的在脚下的崖壁上开凿出了第一个洞窟。

△密布的洞窟

无论是行路艰难、困饿交加时见到的恍惚幻影,还是真实显现的灵光,这次机缘巧合下的开凿成为了一个伟大佛窟的伊始。

历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,一千多年的时间,逐渐形成巨大的规模,有洞窟735个、壁画4.5万平方米、尚存彩塑3342身,其中塑像2284身,影塑1058身,将建筑、彩塑和壁画完美的结合,是世界上现存最独特而完整的佛教艺术文化宝库。

无论是行路艰难、困饿交加时见到的恍惚幻影,还是真实显现的灵光,这次机缘巧合下的开凿成为了一个伟大佛窟的伊始。

历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,一千多年的时间,逐渐形成巨大的规模,有洞窟735个、壁画4.5万平方米、尚存彩塑3342身,其中塑像2284身,影塑1058身,将建筑、彩塑和壁画完美的结合,是世界上现存最独特而完整的佛教艺术文化宝库。

△第275窟中的北凉交脚弥勒,这是莫高窟最早的洞窟之一

北魏皇帝:东西文化在这里交汇

北魏是南北朝时期北朝的第一个王朝,由鲜卑族建立。到了公元439年,太武帝拓跋焘灭北凉,统一了北方,再之后就是我们熟知的北魏孝文帝推行汉化改革与迁都洛阳了。

连年的战乱使得百姓颠沛流离,民不聊生,人们急于寻求一种精神上的安慰与寄托,而解脱的方式正是佛教所宣扬的“虔诚修行,脱离苦海”,统治阶级方面也正需要一种信仰和思想来稳定国家,因此佛教在此时得到了空前的发展,大量北魏皇室和贵族主持开凿的洞窟在莫高窟修建起来。

北方的统一促进了民族的融合,汉化政策的需要和推行使外来的宗教以一种更熟悉,更易被接受的形象浸入人们的生活,从西域来的佛教带来了它慈悲的内涵,汉民族崇信的道教文化和魏晋风度又为它融入了空灵与飘逸的东方审美。

上海美术电影制片厂在1981年出品的动画电影《九色鹿》,就是根据莫高窟第257窟的北魏壁画《鹿王本生图》改编而来。

北魏皇帝:东西文化在这里交汇

北魏是南北朝时期北朝的第一个王朝,由鲜卑族建立。到了公元439年,太武帝拓跋焘灭北凉,统一了北方,再之后就是我们熟知的北魏孝文帝推行汉化改革与迁都洛阳了。

连年的战乱使得百姓颠沛流离,民不聊生,人们急于寻求一种精神上的安慰与寄托,而解脱的方式正是佛教所宣扬的“虔诚修行,脱离苦海”,统治阶级方面也正需要一种信仰和思想来稳定国家,因此佛教在此时得到了空前的发展,大量北魏皇室和贵族主持开凿的洞窟在莫高窟修建起来。

北方的统一促进了民族的融合,汉化政策的需要和推行使外来的宗教以一种更熟悉,更易被接受的形象浸入人们的生活,从西域来的佛教带来了它慈悲的内涵,汉民族崇信的道教文化和魏晋风度又为它融入了空灵与飘逸的东方审美。

上海美术电影制片厂在1981年出品的动画电影《九色鹿》,就是根据莫高窟第257窟的北魏壁画《鹿王本生图》改编而来。

△动画电影中的九色鹿的形象

△第257窟北魏《鹿王本生图》

故事宣扬了九色鹿善良的品质和善恶报应的思想,长卷式的构图、浓郁的色彩和灵动的线条融合了不同文化的审美情趣,是佛教艺术进入中国后受到汉文化影响的生动体现。

武则天:盛世唐朝,艺术顶峰的到来

敦煌艺术在武则天时期达到了空前的规模。

东汉时期丝绸之路一度衰落,直到初唐李世民时期再度打通,敦煌迎来了又一度的繁荣景象。这个包容文明、繁华富庶的朝代在经济富足的基础上也迎来了文化上的顶峰,笃信佛教的武后自上而下的带来了信佛与开窟造像的风气,唐代开凿的洞窟几乎占据了所有洞窟的一半,艺术表现力也趋于成熟,莫高窟的艺术呈现出一片欣欣向荣的气象。

第96窟俗称“大佛殿”,也就是如今莫高窟的标志性建筑九层楼,里面供奉着高35.5米的巨型弥勒佛。武则天称帝时曾制造舆论,宣扬自己是弥勒佛的化身,因此这个时期的造像多有柔和的女性化特征。

故事宣扬了九色鹿善良的品质和善恶报应的思想,长卷式的构图、浓郁的色彩和灵动的线条融合了不同文化的审美情趣,是佛教艺术进入中国后受到汉文化影响的生动体现。

武则天:盛世唐朝,艺术顶峰的到来

敦煌艺术在武则天时期达到了空前的规模。

东汉时期丝绸之路一度衰落,直到初唐李世民时期再度打通,敦煌迎来了又一度的繁荣景象。这个包容文明、繁华富庶的朝代在经济富足的基础上也迎来了文化上的顶峰,笃信佛教的武后自上而下的带来了信佛与开窟造像的风气,唐代开凿的洞窟几乎占据了所有洞窟的一半,艺术表现力也趋于成熟,莫高窟的艺术呈现出一片欣欣向荣的气象。

第96窟俗称“大佛殿”,也就是如今莫高窟的标志性建筑九层楼,里面供奉着高35.5米的巨型弥勒佛。武则天称帝时曾制造舆论,宣扬自己是弥勒佛的化身,因此这个时期的造像多有柔和的女性化特征。

△1924年的第96窟弥勒佛(初唐)

△现在的第96窟弥勒佛

这个时期洞窟形制较北朝时期发生了改变,宽阔的空间更适合表现宏大的场面,大唐恢弘的气魄也体现在了艺术上对雄大与瑰丽的视觉追求,画面题材变成了巨幅经变画,造像多以巨型和群体雕塑来表现,这一切都带来了极富震撼力的效果,似乎每一个立在壁画与雕塑前的虔诚信徒都能身处极乐世界,亲耳聆听佛祖的教诲。

这个时期洞窟形制较北朝时期发生了改变,宽阔的空间更适合表现宏大的场面,大唐恢弘的气魄也体现在了艺术上对雄大与瑰丽的视觉追求,画面题材变成了巨幅经变画,造像多以巨型和群体雕塑来表现,这一切都带来了极富震撼力的效果,似乎每一个立在壁画与雕塑前的虔诚信徒都能身处极乐世界,亲耳聆听佛祖的教诲。

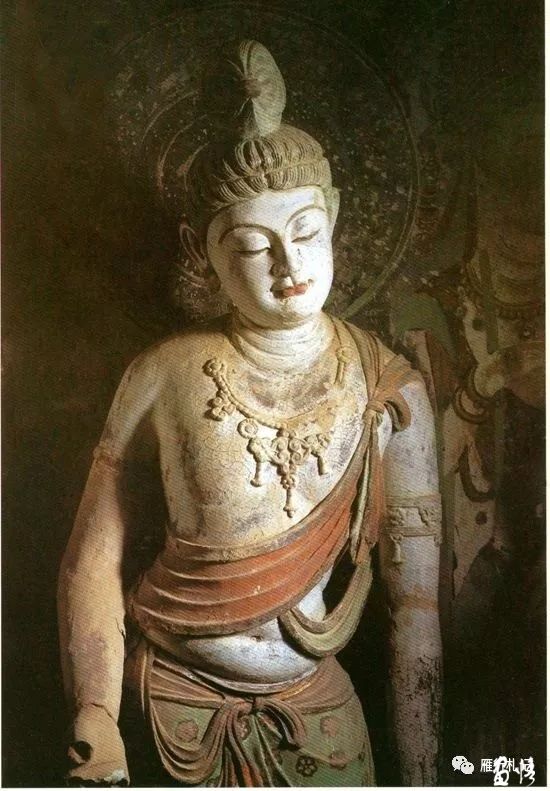

△第45窟,这七身塑像与整窟内容、形式,彼此呼应,相得益彰,统一在完整的主题之内,使群体塑像既从属于建筑空间,又能独立欣赏。

△第45窟胁侍菩萨与阿难(盛唐)

“菩萨面相丰满圆润,眉目间似笑而非笑。”

“阿难举止闲适潇洒,面目英俊秀朗,又含有恭顺、腼腆的神态,犹如现实生活中有情有欲的世俗青年。”

“菩萨面相丰满圆润,眉目间似笑而非笑。”

“阿难举止闲适潇洒,面目英俊秀朗,又含有恭顺、腼腆的神态,犹如现实生活中有情有欲的世俗青年。”

△第112窟与主室南壁反弹琵琶(中唐)

饱满丰腴的面庞,婀娜多姿的体态,紧随律动的舞者乐伎,云间洒落花瓣的飞天,远处华丽的宫殿楼阁,池塘中嬉戏的水禽飞鸟...这一切既是幻想也是现实,是西方净土极乐世界,是大唐最梦幻也最真实的描摹,是属于敦煌莫高窟艺术最辉煌的一个时代。

张议潮:佛国中的人间景致

张氏家族是沙洲,也就是今天敦煌的地方豪强。安史之乱后吐蕃趁乱攻占了包括沙洲在内的河西多地,归义军节度使张议潮率军起义收复了大片失地,使除凉州外,陷于吐蕃近百年之久的河西地区复归唐朝。

莫高窟第156窟南壁上的《张议潮统军出行图》就再现了张议潮在受到朝廷敕封后出行的盛大场面。 仪仗、马匹、军队,浩浩荡荡又井然有序的被描绘出来,极具威武之势,是莫高窟最早出现的出行图,一幅珍贵的历史画卷。

张议潮:佛国中的人间景致

张氏家族是沙洲,也就是今天敦煌的地方豪强。安史之乱后吐蕃趁乱攻占了包括沙洲在内的河西多地,归义军节度使张议潮率军起义收复了大片失地,使除凉州外,陷于吐蕃近百年之久的河西地区复归唐朝。

莫高窟第156窟南壁上的《张议潮统军出行图》就再现了张议潮在受到朝廷敕封后出行的盛大场面。 仪仗、马匹、军队,浩浩荡荡又井然有序的被描绘出来,极具威武之势,是莫高窟最早出现的出行图,一幅珍贵的历史画卷。

△第156窟南壁《张议潮统军出行图》(晚唐)

当莫高窟的壁画上开始出现诸如帝王、供养人的形象和对历史事件的记叙,宗教的领域出现了对人世间的描绘,反映出了宗教与世俗的融合,而这种世俗化也同样存在于对造像的刻画越来越走向写实,开始模仿真实的人体。

王道士、斯坦因:莫高窟的劫难

一次偶然,让一个神秘而伟大的洞窟出现在世人眼前。

当莫高窟的壁画上开始出现诸如帝王、供养人的形象和对历史事件的记叙,宗教的领域出现了对人世间的描绘,反映出了宗教与世俗的融合,而这种世俗化也同样存在于对造像的刻画越来越走向写实,开始模仿真实的人体。

王道士、斯坦因:莫高窟的劫难

一次偶然,让一个神秘而伟大的洞窟出现在世人眼前。

△王圆箓

1900年的6月22日,王圆箓道士的徒弟在打扫如今编号为16的洞窟时,偶然发现墙壁的一处是中空的,当夜二人就摸索探查起来,最后终于在北侧甬道壁上发现了一个小门,破壁打开来里面是一个长、宽各2.6米,高3米的方形窟室,里面满满堆放着五万余件各类文物,有经卷、文献、绘画、话本、刺绣等,在这间密室被封存了长达千年的时光,这就是20世纪最重大的考古发现之一,震惊中外的第17窟“藏经洞”。

△第17窟“藏经洞”,初建时是晚唐河西都僧统洪辩的影窟(纪念窟),禅床上是彩塑洪辩高僧像。公元11世纪初,五万余件文物被秘藏在此处。

1907年,闻声而来的英国人斯坦因用40个马蹄银锭买走了王道士手上的7000卷各类古籍绘画,装载了满满29箱运回了英国。

1907年,闻声而来的英国人斯坦因用40个马蹄银锭买走了王道士手上的7000卷各类古籍绘画,装载了满满29箱运回了英国。

△1907斯坦因年拍摄的莫高窟藏经洞外观和经卷

一年后,法国的汉学家伯希和也来到了莫高窟,凭借着对中国文化的精通,他将藏经洞中的文物一一查看,挑出了6000余卷精品用500两白银买下,并称这些文物是“不惜任何代价一定要得到”,从此藏经洞文物中的大部分精品流失海外。

一年后,法国的汉学家伯希和也来到了莫高窟,凭借着对中国文化的精通,他将藏经洞中的文物一一查看,挑出了6000余卷精品用500两白银买下,并称这些文物是“不惜任何代价一定要得到”,从此藏经洞文物中的大部分精品流失海外。

△伯希和在藏经洞内翻检劫掠文物

此后日本大谷光瑞探险队、俄国考古学家奥登堡、美国考古学家华尔纳等人虎狼一般扑向莫高窟,几乎将余下的卷本洗劫一空,甚至凿下精美的塑像搬走、用胶布粘走多幅珍贵的壁画。

此后日本大谷光瑞探险队、俄国考古学家奥登堡、美国考古学家华尔纳等人虎狼一般扑向莫高窟,几乎将余下的卷本洗劫一空,甚至凿下精美的塑像搬走、用胶布粘走多幅珍贵的壁画。

△1924年华尔纳将莫高窟第328窟一尊供养菩萨像劫往美国

△半跪的供养菩萨,神情虔恭文静,表现了菩萨聆听佛法时,内心的崇拜和敬仰,现藏美国哈佛大学赛克勒博物馆。

△华尔纳剥离莫高窟第323窟壁画的残痕

“当时他用特制的胶布,用涂有粘着剂的胶布片敷于壁画表层,剥离莫高窟第335、321、329、323、320等窟的唐代壁画精品壁画26块。他在揭取壁画时采用的这种方式极其简略、原始、低劣而粗鲁,导致壁画受到残害。”

莫高窟之劫的过错应该算在王圆箓一人身上吗?

其实他在斯坦因到来前的7年间,不断上报在莫高窟的发现,可惜一直无人重视,使他心灰意冷,再加上莫高窟外栈道在风雨中不断磨蚀损坏,以及洞窟坍塌和清理等种种问题都急需资金修缮,才在斯坦因的花言巧语下开始贩卖藏经洞中的文物。这是当时官员乃至国家对文物的忽视所造成的不可挽回的损失。

“当时他用特制的胶布,用涂有粘着剂的胶布片敷于壁画表层,剥离莫高窟第335、321、329、323、320等窟的唐代壁画精品壁画26块。他在揭取壁画时采用的这种方式极其简略、原始、低劣而粗鲁,导致壁画受到残害。”

莫高窟之劫的过错应该算在王圆箓一人身上吗?

其实他在斯坦因到来前的7年间,不断上报在莫高窟的发现,可惜一直无人重视,使他心灰意冷,再加上莫高窟外栈道在风雨中不断磨蚀损坏,以及洞窟坍塌和清理等种种问题都急需资金修缮,才在斯坦因的花言巧语下开始贩卖藏经洞中的文物。这是当时官员乃至国家对文物的忽视所造成的不可挽回的损失。

△晚唐绢画《弥勒经变》,现藏俄罗斯艾尔米塔什博物馆

△唐代绢画《树下说法图》,现藏英国博物馆

远在海外的莫高窟文物,藏于各个博物馆或私人藏家之手,其中一些自被盗劫后再也没有出现过,它们掀起了国外的“敦煌热”,推动了国外对敦煌学的研究。

珍宝流离,尽散他乡,给莫高窟和整个中国的文物保护划上了一道道永远也愈合不了的伤疤。

常书鸿:敦煌的守护神

伯希和从莫高窟离开后编辑了名为《敦煌图录》的画册,这本画册改变了一个中国青年的一生。

远在海外的莫高窟文物,藏于各个博物馆或私人藏家之手,其中一些自被盗劫后再也没有出现过,它们掀起了国外的“敦煌热”,推动了国外对敦煌学的研究。

珍宝流离,尽散他乡,给莫高窟和整个中国的文物保护划上了一道道永远也愈合不了的伤疤。

常书鸿:敦煌的守护神

伯希和从莫高窟离开后编辑了名为《敦煌图录》的画册,这本画册改变了一个中国青年的一生。

△伯希和1908年拍摄的莫高窟

△伯希和拍摄的第285窟飞天

时在法国巴黎学习油画的常书鸿,看到画册中约400幅莫高窟和其中文物的图片时受到了极大的震撼,才知道原来在中国还有这样一处伟大艺术宝库的存在,外国人已开始著书立说而中国人自己却对此一无所知。无法抑制的激动和复杂的心情促使他放弃已有的优越生活条件去到了当时偏远荒凉、艰苦无比的敦煌,而这一待就是一辈子。

时在法国巴黎学习油画的常书鸿,看到画册中约400幅莫高窟和其中文物的图片时受到了极大的震撼,才知道原来在中国还有这样一处伟大艺术宝库的存在,外国人已开始著书立说而中国人自己却对此一无所知。无法抑制的激动和复杂的心情促使他放弃已有的优越生活条件去到了当时偏远荒凉、艰苦无比的敦煌,而这一待就是一辈子。

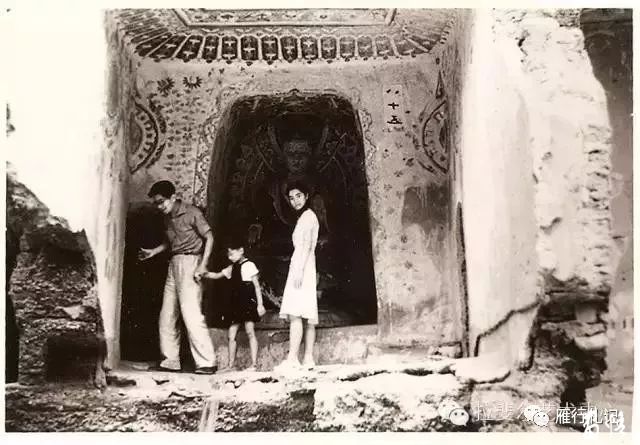

△常书鸿在莫高窟

在于右任的建议下,开始设想并成立了“敦煌艺术研究所”,1944年元旦常书鸿任首任所长。这里远比他想象的艰苦,一心投身对莫高窟的研究和保护时,他的妻子因忍受不了艰难的生活环境而抛弃他和两个孩子离家出走。政局的动荡,资金的不足,妻子的离去,生活的艰苦,常书鸿在这巨大的压力下,撑起了敦煌艺术研究所,组织修复和临摹壁画,搜集和研究莫高窟文物,撰写了一批有较高学术价值的论文,出版了莫高窟文物画册,在对敦煌莫高窟的研究、保护和传播上做出了巨大的贡献,被誉为“敦煌的守护神”。

在于右任的建议下,开始设想并成立了“敦煌艺术研究所”,1944年元旦常书鸿任首任所长。这里远比他想象的艰苦,一心投身对莫高窟的研究和保护时,他的妻子因忍受不了艰难的生活环境而抛弃他和两个孩子离家出走。政局的动荡,资金的不足,妻子的离去,生活的艰苦,常书鸿在这巨大的压力下,撑起了敦煌艺术研究所,组织修复和临摹壁画,搜集和研究莫高窟文物,撰写了一批有较高学术价值的论文,出版了莫高窟文物画册,在对敦煌莫高窟的研究、保护和传播上做出了巨大的贡献,被誉为“敦煌的守护神”。

△常书鸿在第103窟临摹

常书鸿的女儿常沙娜自幼就跟随父亲在敦煌临摹壁画,对壁画和传统装饰图案有较深的研究,出版了多册画集,这是两代人的一辈子。

原敦煌研究院院长,现为敦煌研究院名誉院长,有“敦煌的女儿”之称的樊锦诗在敦煌工作40余年,在敦煌考古和研究方面贡献巨大,并且大胆构想“数字敦煌”,用数字化将其永久的保存。

常书鸿的女儿常沙娜自幼就跟随父亲在敦煌临摹壁画,对壁画和传统装饰图案有较深的研究,出版了多册画集,这是两代人的一辈子。

原敦煌研究院院长,现为敦煌研究院名誉院长,有“敦煌的女儿”之称的樊锦诗在敦煌工作40余年,在敦煌考古和研究方面贡献巨大,并且大胆构想“数字敦煌”,用数字化将其永久的保存。

△常沙娜和父亲、弟弟 △樊锦诗在莫高窟

△“敦煌的女儿”樊锦诗

△敦煌研究院数字化中心,用“放大镜”观赏壁画细节

△游客在敦煌莫高窟数字展示中心观看球幕电影《梦幻佛宫》

从意气风发到两鬓斑白,数十载光阴转瞬即逝,一代代人的青春奉献给了这里,那些无数知名或不知名的研究者、保护者仍坚守在敦煌,为的是把这已逾千年的历史、文化和艺术继续传承下去,更好的传承下去。

这一场敦煌之梦将继续鲜妍

季羡林曾说敦煌:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”

从意气风发到两鬓斑白,数十载光阴转瞬即逝,一代代人的青春奉献给了这里,那些无数知名或不知名的研究者、保护者仍坚守在敦煌,为的是把这已逾千年的历史、文化和艺术继续传承下去,更好的传承下去。

这一场敦煌之梦将继续鲜妍

季羡林曾说敦煌:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”

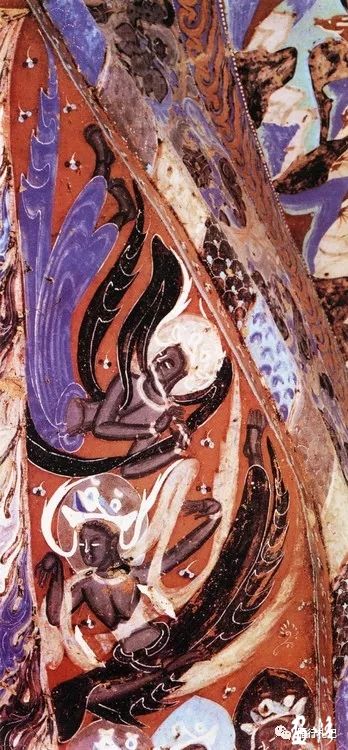

△“有龛皆是佛,无壁不飞天”,第249窟西壁龛顶北部,西魏飞天

泥沙黄土埋没了旧时宫宇,万卷经籍尽散作片语只言,历史似乎只存在于模糊的远方,但在西北远方,河西走廊西端巍巍独立的莫高窟,却将一千六百余年的岁月包容贮藏。

穿岩透壁的叮叮斧凿中看得见王朝的沉浮兴衰,菩萨团花密绣的锦裙上绽放出宗教的盛衰消长,四方画壁的净土世界落笔了信徒的祈愿虔诚,它们伴随着依旧鲜妍的石青朱砂交织在一场敦煌大梦中,在守护者的簇拥下定将继续走向更远的未来。

参考文献:

梁粱:《为敦煌遗书正名——兼谈藏经洞之名》,《敦煌研究》 1986年第2期,第25-33页。

暨远志:《张议潮出行图研究——兼论唐代节度使旌节制度》,《敦煌研究》1991年第3期。

袁芳霞:《魂系敦煌--记常书鸿的艺术人生》,西北师范大学硕士学位论文,2005年。

泥沙黄土埋没了旧时宫宇,万卷经籍尽散作片语只言,历史似乎只存在于模糊的远方,但在西北远方,河西走廊西端巍巍独立的莫高窟,却将一千六百余年的岁月包容贮藏。

穿岩透壁的叮叮斧凿中看得见王朝的沉浮兴衰,菩萨团花密绣的锦裙上绽放出宗教的盛衰消长,四方画壁的净土世界落笔了信徒的祈愿虔诚,它们伴随着依旧鲜妍的石青朱砂交织在一场敦煌大梦中,在守护者的簇拥下定将继续走向更远的未来。

参考文献:

梁粱:《为敦煌遗书正名——兼谈藏经洞之名》,《敦煌研究》 1986年第2期,第25-33页。

暨远志:《张议潮出行图研究——兼论唐代节度使旌节制度》,《敦煌研究》1991年第3期。

袁芳霞:《魂系敦煌--记常书鸿的艺术人生》,西北师范大学硕士学位论文,2005年。

阅读(4288)