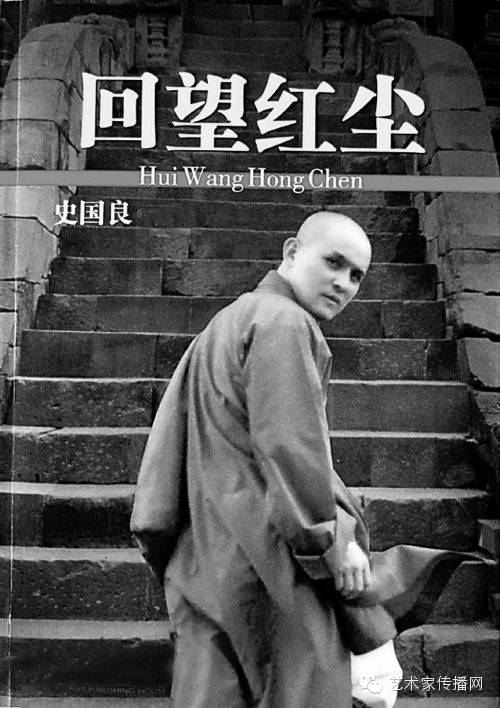

画僧史国良

2017-9-23 潮望艺术网

他

由一个普通工人家庭的

爱画画的孩子

成长为一名国画大家

他一度遁入佛门

时隔十几年再回到红尘

他艺术道路的成长与成就

人生理想与现实的胶着与挣脱

到今日的脱胎换骨

不能不说是一个传奇

由一个普通工人家庭的

爱画画的孩子

成长为一名国画大家

他一度遁入佛门

时隔十几年再回到红尘

他艺术道路的成长与成就

人生理想与现实的胶着与挣脱

到今日的脱胎换骨

不能不说是一个传奇

史国良讲述他画画的事情

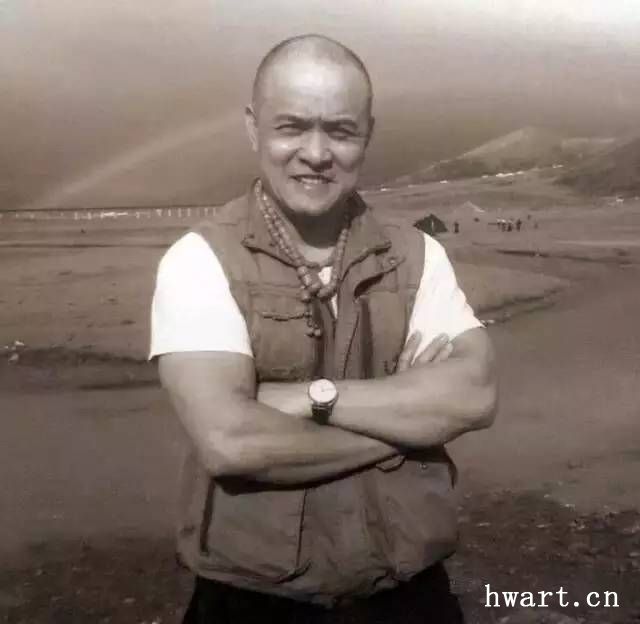

史国良先生2015年喀什写生

他的画风以写实手法、

反映时代生活为主

功底扎实、笔墨厚重

是中国人物画坛写实派的重要代表

他的画风以写实手法、

反映时代生活为主

功底扎实、笔墨厚重

是中国人物画坛写实派的重要代表

画僧

是中国美术史上一个艺术传承群体

善导、贯休、巨然、法常、惠崇、朱耷、石涛……

历朝历代的画僧传承绵延不绝,

到清初“四僧”达到当时文人画的高峰,

为中国美术留下了宝贵的遗产。

然而到了近当代,画僧消失了,

直到史国良的出现。

是中国美术史上一个艺术传承群体

善导、贯休、巨然、法常、惠崇、朱耷、石涛……

历朝历代的画僧传承绵延不绝,

到清初“四僧”达到当时文人画的高峰,

为中国美术留下了宝贵的遗产。

然而到了近当代,画僧消失了,

直到史国良的出现。

与星云大师

前排左起为赵朴初、高冠华、月照上人、史国良

石涛当年就没有国良这么幸运,

千里迢迢乘舟骑马来到京城,

托人与乾隆爷联系,希望得到皇上赏识,

可惜,乾隆看走了眼,

错过了将一个大画家纳入皇家画院的机会,

石涛无奈地

回到太湖边上继续做他的和尚。

石涛当年就没有国良这么幸运,

千里迢迢乘舟骑马来到京城,

托人与乾隆爷联系,希望得到皇上赏识,

可惜,乾隆看走了眼,

错过了将一个大画家纳入皇家画院的机会,

石涛无奈地

回到太湖边上继续做他的和尚。

十几年前,史国良出家震动美术界

还记得当时我与朱道平、二刚、方骏

等朋友去见国良的情景:

袈裟光头一声阿弥陀佛取代了你好,

感觉相当生疏,但一聊到画画,

以前的那个国良又回来了。

还记得当时我与朱道平、二刚、方骏

等朋友去见国良的情景:

袈裟光头一声阿弥陀佛取代了你好,

感觉相当生疏,但一聊到画画,

以前的那个国良又回来了。

国良怕大家不自在,

当场唱了陕北民歌“哥哥走西口”,

随着曲子,朋友们立刻亲如一家。

国良待人友善,

见面总给朋友玉佛等小礼物,

说是开过光的,

(估计是他自己吹口仙气),

接到开光物品的朋友们,

果然至今都安然无恙。

当场唱了陕北民歌“哥哥走西口”,

随着曲子,朋友们立刻亲如一家。

国良待人友善,

见面总给朋友玉佛等小礼物,

说是开过光的,

(估计是他自己吹口仙气),

接到开光物品的朋友们,

果然至今都安然无恙。

我们私下揣摩国良出家原因,

不像是失恋、厌世或悲观等等,

大概是效仿牧溪、八大、石涛、弘一法师

这些著名的画僧,为了更好地画画吧。

当时的感觉是,僧与俗,离得并不远,

至少,大家都是画画的。

假如时光倒退五十年,

我们若能与弘一法师做朋友,那定是幸事。

不像是失恋、厌世或悲观等等,

大概是效仿牧溪、八大、石涛、弘一法师

这些著名的画僧,为了更好地画画吧。

当时的感觉是,僧与俗,离得并不远,

至少,大家都是画画的。

假如时光倒退五十年,

我们若能与弘一法师做朋友,那定是幸事。

少年学画时,最羡慕史国良,

能够拜到周思聪这样的大画家为师,

周思聪在我们那批少年心中,就如画神画圣。

国良那时是速写冠军,

弄得我们心生一恨,恨速写画不过国良!

可谓功夫不负有心人,或叫名师出高徒,

果然,国良有大成。

能够拜到周思聪这样的大画家为师,

周思聪在我们那批少年心中,就如画神画圣。

国良那时是速写冠军,

弄得我们心生一恨,恨速写画不过国良!

可谓功夫不负有心人,或叫名师出高徒,

果然,国良有大成。

国良年轻的时候,有明星相,

大家都说他长得像演“钻山豹”的申军谊。

没想到,国良真的去找申军谊,

两人一见面,申军谊仔细端详,笑了,

跟自己照镜子似的,从此成了好朋友。

早年,也有人说我像王志文,

我就不敢当真去见王志文,

怕落个丑化明星的恶名,毕竟长得不自信。

能有传奇经历的艺术家,胆识也一定得过人。

如今的史国良,早已名满天下,

一尺画就能换辆汽车,但他不买奔驰宝马,

不开路虎保时捷,一身休闲装,

骑个自行车到国家画院。

平静地生活画画,不执不著,

无碍无挂,仿佛离如来更近了。

(来源:北京晚报)

大家都说他长得像演“钻山豹”的申军谊。

没想到,国良真的去找申军谊,

两人一见面,申军谊仔细端详,笑了,

跟自己照镜子似的,从此成了好朋友。

早年,也有人说我像王志文,

我就不敢当真去见王志文,

怕落个丑化明星的恶名,毕竟长得不自信。

能有传奇经历的艺术家,胆识也一定得过人。

如今的史国良,早已名满天下,

一尺画就能换辆汽车,但他不买奔驰宝马,

不开路虎保时捷,一身休闲装,

骑个自行车到国家画院。

平静地生活画画,不执不著,

无碍无挂,仿佛离如来更近了。

(来源:北京晚报)

史国良

1956年生,祖籍大城。中国当代著名人物画家,师从蒋兆和、黄胄和周思聪先生。1980年毕业于中央美术学院国画系研究生班;1980—1985年在解放军艺术学院美术系任教。1986—1989年在北京画院。1989年移居加拿大温哥华,1995年在美国西来寺出家,为当代中国画僧的再传人,2010年5月还俗。现定居北京。中国国家画院专业画家,中国艺术研究院研究员。国家一级画师,中国美协会员,中央美院及首都师大美术系客座教授。

1989年,他的作品《刻经》荣获第23届蒙特卡罗国际现代艺术大奖赛“联合国科教文组织大奖”,为此又受到中华人民共和国文化部嘉奖。

1956年生,祖籍大城。中国当代著名人物画家,师从蒋兆和、黄胄和周思聪先生。1980年毕业于中央美术学院国画系研究生班;1980—1985年在解放军艺术学院美术系任教。1986—1989年在北京画院。1989年移居加拿大温哥华,1995年在美国西来寺出家,为当代中国画僧的再传人,2010年5月还俗。现定居北京。中国国家画院专业画家,中国艺术研究院研究员。国家一级画师,中国美协会员,中央美院及首都师大美术系客座教授。

1989年,他的作品《刻经》荣获第23届蒙特卡罗国际现代艺术大奖赛“联合国科教文组织大奖”,为此又受到中华人民共和国文化部嘉奖。

1

艰辛的童年

用画画赢得自尊和自信

史国良出生在一个普通的工人家庭。

父母都不识字,家中七个子女,他排行第六。

他的童年是在苦难中度过的。

上学以后,由于他家的贫穷,

经常遭受同学们无故的漫骂和欺负,

就在这双双鄙夷的目光中,

他慢慢地自卑起来,后来甚至因此而逃学。

艰辛的童年

用画画赢得自尊和自信

史国良出生在一个普通的工人家庭。

父母都不识字,家中七个子女,他排行第六。

他的童年是在苦难中度过的。

上学以后,由于他家的贫穷,

经常遭受同学们无故的漫骂和欺负,

就在这双双鄙夷的目光中,

他慢慢地自卑起来,后来甚至因此而逃学。

然而贫穷与委屈

并没有压制出他在绘画方面的天赋,

他无师自通地把一本本小人书临摹得像模像样,

看过的人没有不夸奖他的。

于是画画成了他赢得自信、维护自尊的唯一途径。

平时只要攒下几毛钱就去废品公司

买来廉价的白报纸边和颜料,忘情地涂鸦一番

史国良的青少年时代尽管充满了艰辛和磨难,

但他从来也没有放弃过自己挚爱的绘画,

这些苦涩积累在他的心中,

到后来竟然成了他用心去体验生活,

感受真善美的一笔本钱了。

画画意味着什么?

也许,长大了当画家,就吃得好穿得好了。

刚开始,史国良更关心得是用绘画

来博得人们的关注和夸奖以及父亲的认可。

他立志要当个画家,

但他并没有体味出绘画的真正意境。

并没有压制出他在绘画方面的天赋,

他无师自通地把一本本小人书临摹得像模像样,

看过的人没有不夸奖他的。

于是画画成了他赢得自信、维护自尊的唯一途径。

平时只要攒下几毛钱就去废品公司

买来廉价的白报纸边和颜料,忘情地涂鸦一番

史国良的青少年时代尽管充满了艰辛和磨难,

但他从来也没有放弃过自己挚爱的绘画,

这些苦涩积累在他的心中,

到后来竟然成了他用心去体验生活,

感受真善美的一笔本钱了。

画画意味着什么?

也许,长大了当画家,就吃得好穿得好了。

刚开始,史国良更关心得是用绘画

来博得人们的关注和夸奖以及父亲的认可。

他立志要当个画家,

但他并没有体味出绘画的真正意境。

1972年初中毕业,

史国良被保送北京第三师范学校的美术班。

此时,贫穷的阴影仍然缠绕着他,

随便哪个同学都可以支使他,戏弄他,

这使本已自卑的史国良变得异常敏感。

而只有绘画,带给他一丝希望,

他要用画画为自己争口气。

于是他废寝忘食地画,

将痛苦和郁闷全部渲泄在一幅幅作品中。

买猪图1980年

局部

为了省钱,他不用颜料,只画水墨画;

为了向名家学习,他去看“黑画批判展”,

他不顾阻挠,毅然执着地追求着。

功夫不负有心人,当春归大地,

百废待兴的文化部成立中国画创作组时,

21岁的史国良成为最年轻的骨干。

为了省钱,他不用颜料,只画水墨画;

为了向名家学习,他去看“黑画批判展”,

他不顾阻挠,毅然执着地追求着。

功夫不负有心人,当春归大地,

百废待兴的文化部成立中国画创作组时,

21岁的史国良成为最年轻的骨干。

越唱心里越快活 1977年

1978年当中央美术学院恢复招考研究生班时,

他又从2000多名报名者中脱颖而出,

以名列前茅的成绩被录取。

这时的史国良在国画界已经小有名气,

北京的许多画展中都有他的作品出现。

其中,他的《越唱心里越快活》

和《月色》入选《中国画汇编》和《美术丛刊》,

并被多家媒体刊登。

1978年当中央美术学院恢复招考研究生班时,

他又从2000多名报名者中脱颖而出,

以名列前茅的成绩被录取。

这时的史国良在国画界已经小有名气,

北京的许多画展中都有他的作品出现。

其中,他的《越唱心里越快活》

和《月色》入选《中国画汇编》和《美术丛刊》,

并被多家媒体刊登。

2

积极开拓

追求绘画的完美与和谐

史国良的画频频出现在各种大型画展上,

评论家赞赏他,新闻媒体关注他,各大院校聘请他。

然而在荣誉、地位接踵而来的“风光”中,

他却没有被冲昏头脑,

而是十分清醒地认识并总结自己的缺点和不足,

一个写实派画家如果不时时刻刻寻找新的视角,

体验新的生活,感悟新的人生,

那么他必将走向穷途末路。

80年代在军艺带学生去写生

为了弥补自己的不足,

追求绘画的完善与和谐,

他固守在绘画这片圣地上,

一方面不断巩固绘画的基本功,

另一方面则不断地汲取多方面的营养。

用他自己的话来说:

“一个人先用硬功夫换来荣誉、地位是不够的,

他必须还有软功夫,只有软硬功夫相结合

才能创作出有内涵、有意境、有神采的上乘作品来。”

为了弥补自己的不足,

追求绘画的完善与和谐,

他固守在绘画这片圣地上,

一方面不断巩固绘画的基本功,

另一方面则不断地汲取多方面的营养。

用他自己的话来说:

“一个人先用硬功夫换来荣誉、地位是不够的,

他必须还有软功夫,只有软硬功夫相结合

才能创作出有内涵、有意境、有神采的上乘作品来。”

如何磨炼自己的软功夫,

把软硬功夫融合起来,做到刚柔相济,

虚实结合,以达到完美与崇高

就成了史国良追求的理想目标。

“艺术来源于生活,

一个好的艺术家不但要深入生活,

体验生活,还要研究生活。”

恩师黄胄的一番话语

为他实现自己的目标指明了方向。

把软硬功夫融合起来,做到刚柔相济,

虚实结合,以达到完美与崇高

就成了史国良追求的理想目标。

“艺术来源于生活,

一个好的艺术家不但要深入生活,

体验生活,还要研究生活。”

恩师黄胄的一番话语

为他实现自己的目标指明了方向。

西藏写生采风

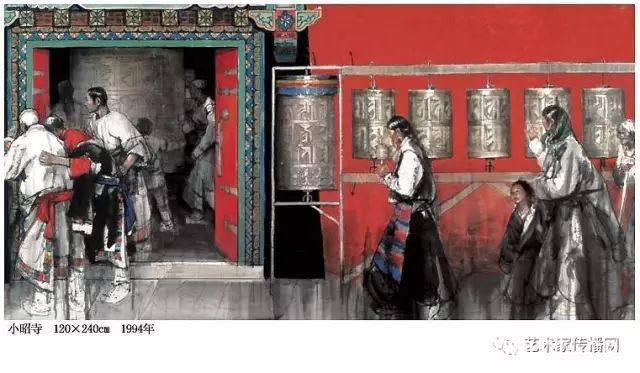

从1979年开始,

史国良多次奔赴西藏写生,

创作了大量反映藏民生活的作品。

其中《空门》系列之一的《刻经》

在1989年5月第23届蒙特卡洛国际现代艺术大奖赛中,

荣获联合国科教文组织大奖,

这个大奖被誉为是美术界奥斯卡大奖,

同时,他还获得国家文化部的嘉奖。

从1979年开始,

史国良多次奔赴西藏写生,

创作了大量反映藏民生活的作品。

其中《空门》系列之一的《刻经》

在1989年5月第23届蒙特卡洛国际现代艺术大奖赛中,

荣获联合国科教文组织大奖,

这个大奖被誉为是美术界奥斯卡大奖,

同时,他还获得国家文化部的嘉奖。

史国良的代表作《刻经》

《刻经》描绘得是一位藏族老人在石头上雕刻《吗尼经》的情景。《刻经》用拓印效果的藏经文作为整幅画的背景──黑底白字。路边一位白发红袍,手持铁锤,饱经苍桑的老人,神情专注虔诚,似乎要把全部祈愿甚至生命都刻进石经中,而神圣的宗教情感使老人在如此艰辛的劳动中,脸上依然带着安详的微笑。

画家把欧洲古典绘画中的

解剖、透视、光影等写实手法

与中国传统写意笔墨相结合,

色彩凝重、浑实,运笔粗犷、豪放,

章法大气,意境幽远,情感明朗。

对于这幅作品,史国良说,

是西藏人纯朴善良的心灵给了他源远不断的创作灵感,

造就了他独特的中国水墨人物画风格。

反映藏民的文化和生活,也成了他创作的重点。

《刻经》描绘得是一位藏族老人在石头上雕刻《吗尼经》的情景。《刻经》用拓印效果的藏经文作为整幅画的背景──黑底白字。路边一位白发红袍,手持铁锤,饱经苍桑的老人,神情专注虔诚,似乎要把全部祈愿甚至生命都刻进石经中,而神圣的宗教情感使老人在如此艰辛的劳动中,脸上依然带着安详的微笑。

画家把欧洲古典绘画中的

解剖、透视、光影等写实手法

与中国传统写意笔墨相结合,

色彩凝重、浑实,运笔粗犷、豪放,

章法大气,意境幽远,情感明朗。

对于这幅作品,史国良说,

是西藏人纯朴善良的心灵给了他源远不断的创作灵感,

造就了他独特的中国水墨人物画风格。

反映藏民的文化和生活,也成了他创作的重点。

史国良讲述他的西藏情缘

就这样,史国良义无反顾地

在西藏这片土地上找到了灵感的源泉,

找到了精神的归宿。

西藏给他的感受是神秘而神圣的。

古老的宗教,虔诚的藏民,纯朴的民风,

悠远的文化都深深地吸引着他。

在西藏这片土地上找到了灵感的源泉,

找到了精神的归宿。

西藏给他的感受是神秘而神圣的。

古老的宗教,虔诚的藏民,纯朴的民风,

悠远的文化都深深地吸引着他。

他在西藏人民身上

看到了人、自然与宗教文化的和谐统一,

这种和谐与完美统一是西藏的人文精神,

也是他的画所要追求的目标。

西藏正是实现这一目标的沃土。

或许有些人也认识到西藏的可贵,

但他更能感受到西藏精神的实质。

外行人看内行人的事总是有些迷惑,

只有置身门内,才能大彻大悟。

史国良清楚地明白这一点,

进与不进决定着目标的实现与否。

他虽有顾虑与困惑,但西藏实在太吸引他了,

他在这里既找到了自己,

又被迷得几乎忘记亲人、名誉和地位,

只知道用笔忘情地不断地作画。

看到了人、自然与宗教文化的和谐统一,

这种和谐与完美统一是西藏的人文精神,

也是他的画所要追求的目标。

西藏正是实现这一目标的沃土。

或许有些人也认识到西藏的可贵,

但他更能感受到西藏精神的实质。

外行人看内行人的事总是有些迷惑,

只有置身门内,才能大彻大悟。

史国良清楚地明白这一点,

进与不进决定着目标的实现与否。

他虽有顾虑与困惑,但西藏实在太吸引他了,

他在这里既找到了自己,

又被迷得几乎忘记亲人、名誉和地位,

只知道用笔忘情地不断地作画。

这正是史国良所追求的一种境界,

如果说技法娴熟,那只能造就一般的画家,

而艺术家则是把技巧和形式

当作自己表达思想感情的工具,

高档艺术则是在传统的基础上出新。

艺术修养和文化底蕴

是赋予作品思想性和震撼力的关键要素和重要保障。

当面对史国良的作品时,

我们首先感到的是心灵的震撼和感情的波动,

他的画常常让人忘记他的技法和情愫,

留在人们心头的只是画家于内心深处的无声表白。

如果说技法娴熟,那只能造就一般的画家,

而艺术家则是把技巧和形式

当作自己表达思想感情的工具,

高档艺术则是在传统的基础上出新。

艺术修养和文化底蕴

是赋予作品思想性和震撼力的关键要素和重要保障。

当面对史国良的作品时,

我们首先感到的是心灵的震撼和感情的波动,

他的画常常让人忘记他的技法和情愫,

留在人们心头的只是画家于内心深处的无声表白。

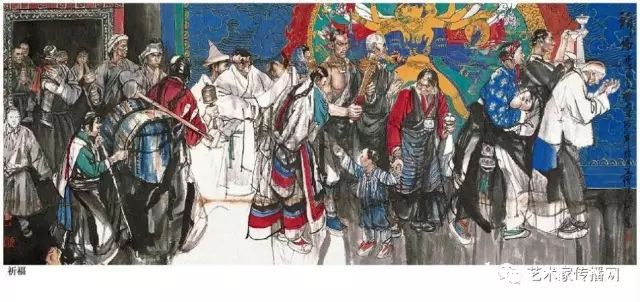

《祈福》

《祈福》画面中小姑娘光脚披发的祈祷,不也让人们感悟体会到圣洁的宗教情感的魅力吗?高大的庙门口,清秀的小僧人眼睛里流露出来的淡淡的忧伤,好像在向人们诉说者那耐人寻味的故事。

《祈福》画面中小姑娘光脚披发的祈祷,不也让人们感悟体会到圣洁的宗教情感的魅力吗?高大的庙门口,清秀的小僧人眼睛里流露出来的淡淡的忧伤,好像在向人们诉说者那耐人寻味的故事。

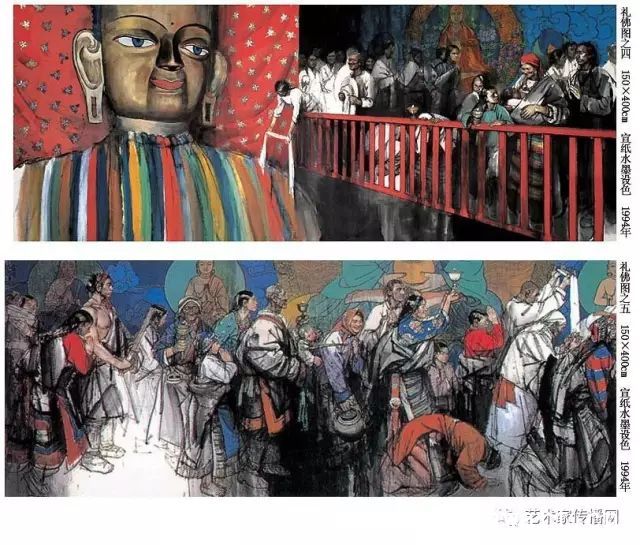

《礼佛》高大巍峨的佛门下信徒云集,

人们虔诚安静,一边祈祷,一边掉眼泪,

他们是从几千里外一步一个长叩头,

磕到拉萨来的,一路上至少要磕十万个头,

添完灯油的人们很高兴,很充实。

人们虔诚安静,一边祈祷,一边掉眼泪,

他们是从几千里外一步一个长叩头,

磕到拉萨来的,一路上至少要磕十万个头,

添完灯油的人们很高兴,很充实。

朝拜完以后,人们可以一路乞讨,踏歌而归。

读史国良的画,使人无时无刻

不会感受到这种透过苦涩的关怀,

他不仅用眼睛去看生活,还用心去体味。

《母亲的心愿》就是一个在藏民生活当中很普通的画面,

一位老人在一边默默地许愿,一边虔诚地添灯油,

这种场面,史国良见过很多次。

读史国良的画,使人无时无刻

不会感受到这种透过苦涩的关怀,

他不仅用眼睛去看生活,还用心去体味。

《母亲的心愿》就是一个在藏民生活当中很普通的画面,

一位老人在一边默默地许愿,一边虔诚地添灯油,

这种场面,史国良见过很多次。

以前一直以为他们在为自己祈祷,

后来史国良惭惭地明白

老人是通过这一宗教仪式而为儿女们祈福,

画家为之震撼,在他的笔下,

老人执着而虔诚的添灯油,那一丝丝白发,

一滴滴灯油都是从老人内心里流出来的情感,

在肃穆的庙宇中,

闪亮的油灯与老人内心的希望交汇着。

后来史国良惭惭地明白

老人是通过这一宗教仪式而为儿女们祈福,

画家为之震撼,在他的笔下,

老人执着而虔诚的添灯油,那一丝丝白发,

一滴滴灯油都是从老人内心里流出来的情感,

在肃穆的庙宇中,

闪亮的油灯与老人内心的希望交汇着。

他的人物画表现的不仅是高超的技法,

更有一种人文情怀的流露和人生苍桑的倾诉,

史国良说自己是一个幸运儿,

有幸受到美术教育家丁井文的无私帮助,

又得到过黄胄、叶浅予、周思聪三位国画大师的亲手指导。

拜师的经历是执着的,

感受大师亲传的收获则是丰硕的。

更有一种人文情怀的流露和人生苍桑的倾诉,

史国良说自己是一个幸运儿,

有幸受到美术教育家丁井文的无私帮助,

又得到过黄胄、叶浅予、周思聪三位国画大师的亲手指导。

拜师的经历是执着的,

感受大师亲传的收获则是丰硕的。

史国良终于找到了自己,

宗教天人合一的形式美和蕴涵其中的深刻哲理,

在他心中产生了强烈的共鸣,

也把宗教文化情感深深地根植于史国良的心中。

西藏人民坚韧不拔的精神追求

强烈震动着艺术家的心,

她滋养造就了一代画家史国良,

而生活则是史国良在艺术征程上

不懈追求和奋力中跋涉的又一位良师。

宗教天人合一的形式美和蕴涵其中的深刻哲理,

在他心中产生了强烈的共鸣,

也把宗教文化情感深深地根植于史国良的心中。

西藏人民坚韧不拔的精神追求

强烈震动着艺术家的心,

她滋养造就了一代画家史国良,

而生活则是史国良在艺术征程上

不懈追求和奋力中跋涉的又一位良师。

3

不断进取

画画达到了一个新的境界

在获得蒙特卡洛国际现代艺术大奖之后,

史国良应邀到加拿大办画展,讲学,

他要把中国写实人物画推向世界。

不断进取

画画达到了一个新的境界

在获得蒙特卡洛国际现代艺术大奖之后,

史国良应邀到加拿大办画展,讲学,

他要把中国写实人物画推向世界。

这是他第一次出国,

没有任何与外国人打交道的经验。

画展很成功,可售画的收入绝大部分落到了画商的钱袋,

帮他办理出国手续的画商又提出和他签约,

他一看拟好的合同无异于卖身契,

就拒绝了,于是他被赶出来。

他不懂英语,在温哥华又没有朋友,

背着一个黑色的大旅行袋,在街头漫无目地走,

在一条小街上看见了一个小旅店,就住了进去。

没有任何与外国人打交道的经验。

画展很成功,可售画的收入绝大部分落到了画商的钱袋,

帮他办理出国手续的画商又提出和他签约,

他一看拟好的合同无异于卖身契,

就拒绝了,于是他被赶出来。

他不懂英语,在温哥华又没有朋友,

背着一个黑色的大旅行袋,在街头漫无目地走,

在一条小街上看见了一个小旅店,就住了进去。

所幸史国良遇见了几位中国留学生,

帮他租下一间小小的地下室,

还送给他一些生活用具。

史国良从大街上把当地居民

丢弃的床垫、沙发、桌椅捡回“家”建起栖身之所。

在这样艰苦的环境下,

他画出一批以大召寺为题材的作品。

帮他租下一间小小的地下室,

还送给他一些生活用具。

史国良从大街上把当地居民

丢弃的床垫、沙发、桌椅捡回“家”建起栖身之所。

在这样艰苦的环境下,

他画出一批以大召寺为题材的作品。

新结识的美术界朋友

把他推荐给温哥华艺术馆馆长,

介绍他是蒙特卡洛艺术大奖获得者。

温哥华艺术馆馆长不相信,

向他要奖章和获奖证书,他没有带来。

可是带来了奖章和获奖证书照片。

温哥华艺术馆馆长到史国良住的地下室来看照片,

看完就说:“你就是我要找的人!”

他觉得不可思议,

生活如此窘迫的一个中国人

竟会有这样一个大奖在身边。

给了他更大惊喜的是史国良的画作,

他马上去找卑诗大学亚洲中心的馆长,

为史国良的画安排了展期。

把他推荐给温哥华艺术馆馆长,

介绍他是蒙特卡洛艺术大奖获得者。

温哥华艺术馆馆长不相信,

向他要奖章和获奖证书,他没有带来。

可是带来了奖章和获奖证书照片。

温哥华艺术馆馆长到史国良住的地下室来看照片,

看完就说:“你就是我要找的人!”

他觉得不可思议,

生活如此窘迫的一个中国人

竟会有这样一个大奖在身边。

给了他更大惊喜的是史国良的画作,

他马上去找卑诗大学亚洲中心的馆长,

为史国良的画安排了展期。

1990年6月8月,

史国良中国人物画展在卑诗大学亚洲中心开幕了。

11幅反映西藏宗教生活的画作,

全是4米长1.5米宽的宏幅巨制,

连成了长达40余米庄严而生动的“大佛门”。

许多媒体和社团都被吸引来了。

新闻媒体对画展进行了大规模的集中报道:

“温哥华来了一位真正的艺术家”。

史国良中国人物画展在卑诗大学亚洲中心开幕了。

11幅反映西藏宗教生活的画作,

全是4米长1.5米宽的宏幅巨制,

连成了长达40余米庄严而生动的“大佛门”。

许多媒体和社团都被吸引来了。

新闻媒体对画展进行了大规模的集中报道:

“温哥华来了一位真正的艺术家”。

史国良仍然勤奋地作画,除了自己画,

还教温哥华的中国孩子们画。

他又将过去的经历写成散文、随笔一类的小文章,

发表在当地的华文报纸上。

一位香港出版商

读了这些文章后跑到小阁楼上来找史国良,

说要把他捧成专栏作家,并约他写小说。

第一本小说名为《老床》,

灵感来自史国良80年代中期

在国内买的一张清代的硬木床。

他喜欢在夜深人静的时候写,

往往在黎明到来之前完成一章。

他一共写了3本小说,

《老床》还上了香港畅销书排行榜。

之后他却放弃写小说了。

一本10万字左右的小说,稿酬不过1000多美元,

他要付出自己全部的时间和精力,

而且出版商又没能完全履约。

更重要的是史国良了解自己的小说题材和思想的贫乏,

与其花费那么多的精力和时间去写作,

不如作画来得真实、丰富,富有深刻的冲动。

还教温哥华的中国孩子们画。

他又将过去的经历写成散文、随笔一类的小文章,

发表在当地的华文报纸上。

一位香港出版商

读了这些文章后跑到小阁楼上来找史国良,

说要把他捧成专栏作家,并约他写小说。

第一本小说名为《老床》,

灵感来自史国良80年代中期

在国内买的一张清代的硬木床。

他喜欢在夜深人静的时候写,

往往在黎明到来之前完成一章。

他一共写了3本小说,

《老床》还上了香港畅销书排行榜。

之后他却放弃写小说了。

一本10万字左右的小说,稿酬不过1000多美元,

他要付出自己全部的时间和精力,

而且出版商又没能完全履约。

更重要的是史国良了解自己的小说题材和思想的贫乏,

与其花费那么多的精力和时间去写作,

不如作画来得真实、丰富,富有深刻的冲动。

他再次全身心地

投入到绘画中去,主题依然是西藏。

温哥华再一次举办了他的个人画展。

随后,他的画展还办到了香港、台湾和新加坡。

他的画价直线上升,

从每张百元、千元加币,一直到每张万元。

客户从买他的小品画

一直到专买他西藏题材的大创作。

画商争先恐后地与他签约,

最多时达到每年30万加元。

投入到绘画中去,主题依然是西藏。

温哥华再一次举办了他的个人画展。

随后,他的画展还办到了香港、台湾和新加坡。

他的画价直线上升,

从每张百元、千元加币,一直到每张万元。

客户从买他的小品画

一直到专买他西藏题材的大创作。

画商争先恐后地与他签约,

最多时达到每年30万加元。

摆脱贫困的史国良,

没有忘记身遭不幸的人们,他为非洲难民捐过款。

1993年祖国华东发生特大洪水,

史国良和温哥华的华人画家组织了一次画展义卖赈灾,

吸引了大批捐赠者,募集到数额巨大的救灾款。

在这次画展的基础上,

温哥华成立了华人艺术家协会,

史国良被推举为副会长。

没有忘记身遭不幸的人们,他为非洲难民捐过款。

1993年祖国华东发生特大洪水,

史国良和温哥华的华人画家组织了一次画展义卖赈灾,

吸引了大批捐赠者,募集到数额巨大的救灾款。

在这次画展的基础上,

温哥华成立了华人艺术家协会,

史国良被推举为副会长。

4

步入佛门

延续画僧的法脉

1995年,一位旅居在美国的大和尚

到温哥华来为寺庙修缮募捐,

通过一位华人画家找到了史国良。

和尚绕着史国良走了一圈说:

“史先生,我从哪个角度看你都像和尚。”

史国良很吃惊。

他从小到大不是寸头就是光头,从小就喜欢合掌。

长大后,他心中一有不安就跑到庙里去。

他去的更多的地方是喇嘛庙,

不仅为了艺术,也是为了心灵。

和尚说:“你是汉人,我看不如当和尚,做画僧。”

步入佛门

延续画僧的法脉

1995年,一位旅居在美国的大和尚

到温哥华来为寺庙修缮募捐,

通过一位华人画家找到了史国良。

和尚绕着史国良走了一圈说:

“史先生,我从哪个角度看你都像和尚。”

史国良很吃惊。

他从小到大不是寸头就是光头,从小就喜欢合掌。

长大后,他心中一有不安就跑到庙里去。

他去的更多的地方是喇嘛庙,

不仅为了艺术,也是为了心灵。

和尚说:“你是汉人,我看不如当和尚,做画僧。”

史国良熟悉画僧,

从中国美术史和文学史中,

也从博物馆和收藏家收藏的画僧们留下的作品里。

中国的画僧,从五代的贯休,

经北晋的惠崇、巨然,

明末清初的石涛、八大山人,

直到清末的虚谷、民国的弘一,

有近千年的历史,他们的艺术之光,

对中国的文化包括佛教文化产生的影响无可估量。

可自虚谷和尚之后,

中国画僧的法脉已经中断了上百年。

从中国美术史和文学史中,

也从博物馆和收藏家收藏的画僧们留下的作品里。

中国的画僧,从五代的贯休,

经北晋的惠崇、巨然,

明末清初的石涛、八大山人,

直到清末的虚谷、民国的弘一,

有近千年的历史,他们的艺术之光,

对中国的文化包括佛教文化产生的影响无可估量。

可自虚谷和尚之后,

中国画僧的法脉已经中断了上百年。

不断地磨练,反复地思考,

史国良做出了他人生重大转折的决定

——做中国画僧的传灯人。

做出这个决定的主要原因

还在于他对西藏的热爱。

确切地说,是他对西藏那种把宗教、艺术和生活

融合到一起所形成的独特文化的热爱。

史国良做出了他人生重大转折的决定

——做中国画僧的传灯人。

做出这个决定的主要原因

还在于他对西藏的热爱。

确切地说,是他对西藏那种把宗教、艺术和生活

融合到一起所形成的独特文化的热爱。

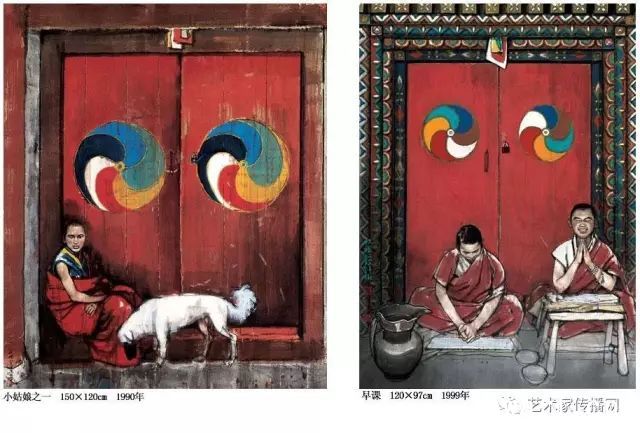

在他的以西藏文化为题材的作品里,

金碧辉煌的庙宇

和千千万万朝圣的人群构成了最主要的内容。

他曾经想过这一生一世就画这个题材。

他不止一次想以出家的形式投入西藏的怀抱,

去体会藏族那种与自然融合的宗教精神

以及真诚执着的感情,

以创造出更加深刻并富于内涵的作品。

金碧辉煌的庙宇

和千千万万朝圣的人群构成了最主要的内容。

他曾经想过这一生一世就画这个题材。

他不止一次想以出家的形式投入西藏的怀抱,

去体会藏族那种与自然融合的宗教精神

以及真诚执着的感情,

以创造出更加深刻并富于内涵的作品。

在弘一大师舍利塔前燃香

从画家到画僧的转变,

并不是一件轻松洒脱的事情。

出家仪式在1996年9月27日举行。

从此以后,那个在画坛上

驰骋风云的年轻教授不见了,

史国良成了慧禅和尚,置身于佛教的队伍中,

长伴着青灯、古佛、暮鼓、晨钟。

从画家到画僧的转变,

并不是一件轻松洒脱的事情。

出家仪式在1996年9月27日举行。

从此以后,那个在画坛上

驰骋风云的年轻教授不见了,

史国良成了慧禅和尚,置身于佛教的队伍中,

长伴着青灯、古佛、暮鼓、晨钟。

1997年,史国良重新回国定居。

他是中国画的写实人物画家,

他的精神源泉和艺术源泉都离不开中国。

异国他乡不是他理想追求的地方,

异域文化的排斥

与西藏原始单纯的魅力形成了强烈的对比,

西藏不仅以它深厚的民族文化底蕴吸引着他,

根植于史国良心中的宗教情感也生根发芽。

他是中国画的写实人物画家,

他的精神源泉和艺术源泉都离不开中国。

异国他乡不是他理想追求的地方,

异域文化的排斥

与西藏原始单纯的魅力形成了强烈的对比,

西藏不仅以它深厚的民族文化底蕴吸引着他,

根植于史国良心中的宗教情感也生根发芽。

三间暂借的小屋经过简单的布置,

成了他修身和作画的净室。

从深深的寺院回到“人间”,

他发现了生活中的一些用眼睛

看不见而只能用心灵感知的东西。

这使他的新画作多了一层

对生命意义的思考和对精神家园的依恋。

1998年,中国遭受了特大洪灾,

他参加了美术界的赈灾活动,捐出了一批画。

他仍然兼任着北京几所大学的客座教授,

还应邀给音乐学院的学生们讲民歌。

成了他修身和作画的净室。

从深深的寺院回到“人间”,

他发现了生活中的一些用眼睛

看不见而只能用心灵感知的东西。

这使他的新画作多了一层

对生命意义的思考和对精神家园的依恋。

1998年,中国遭受了特大洪灾,

他参加了美术界的赈灾活动,捐出了一批画。

他仍然兼任着北京几所大学的客座教授,

还应邀给音乐学院的学生们讲民歌。

他授课的内容除了技法,

更多了他对艺术与人生关系的感悟。

他出国前出版的《史国良人物水墨画集》

迄今已经再版了五次。

天津人民美术出版社、四川美术出版社

出版了他的水墨人物画技法的专著和多本画集。

更多了他对艺术与人生关系的感悟。

他出国前出版的《史国良人物水墨画集》

迄今已经再版了五次。

天津人民美术出版社、四川美术出版社

出版了他的水墨人物画技法的专著和多本画集。

国内佛教界也欢迎他的归来。

他参加了国内佛教界的一些活动,

他还重返了西藏,计划着一次“艺术苦旅”,

跟随从四川阿坝步行去拉萨的藏民,

用画笔将整个虔诚的朝拜过程展示给世界。

他参加了国内佛教界的一些活动,

他还重返了西藏,计划着一次“艺术苦旅”,

跟随从四川阿坝步行去拉萨的藏民,

用画笔将整个虔诚的朝拜过程展示给世界。

史国良出家了,

但他并不是不食人间烟火,

他对艺术有了更新的认识。

他认为“禅”意可以是冷清的,

也可以很火热,很激情,很人性化。

他说出家以后,他写实的手法,对生活的热爱,

以及对人们生活的关注不会改变。

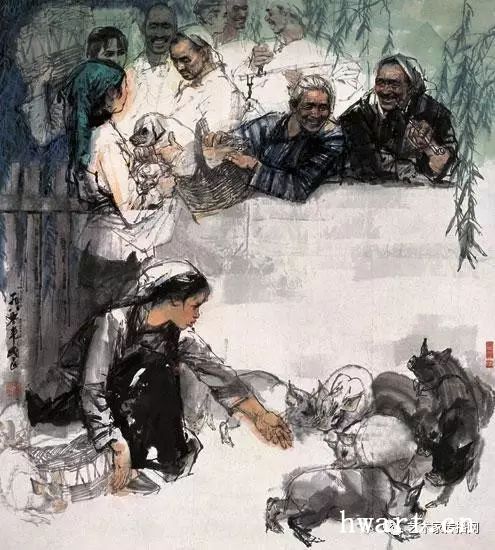

《放生图》是1999年5月9日画家惊闻北约军队

悍然轰炸我国驻南联盟大使馆后的画作,

画面纯静淡雅,留溢着一股清新空灵之气,

画中两个小孩小心翼翼的将小鸟抱出笼外,

眼中饱含着期待的神情,摇曳的柳枝,

玩耍的狗与人物巧妙融合,

画家以此来期盼世界和平。

但他并不是不食人间烟火,

他对艺术有了更新的认识。

他认为“禅”意可以是冷清的,

也可以很火热,很激情,很人性化。

他说出家以后,他写实的手法,对生活的热爱,

以及对人们生活的关注不会改变。

《放生图》是1999年5月9日画家惊闻北约军队

悍然轰炸我国驻南联盟大使馆后的画作,

画面纯静淡雅,留溢着一股清新空灵之气,

画中两个小孩小心翼翼的将小鸟抱出笼外,

眼中饱含着期待的神情,摇曳的柳枝,

玩耍的狗与人物巧妙融合,

画家以此来期盼世界和平。

人们惊奇的发现,

出家后的史国良以一个出家人眼光看世界,

世界在他的眼里变得阳光明媚。

他的画作不仅多了几层宁静的哲理,

更多了几层热爱和向往火热生活的明丽与动感。

画僧慧禅不仅自己倾心创作,

而且为弘扬祖国的传统美术文化而奔波着。

他现在担任着北京师范大学美术系

和中央美术学院的客座教授。

出家后的史国良以一个出家人眼光看世界,

世界在他的眼里变得阳光明媚。

他的画作不仅多了几层宁静的哲理,

更多了几层热爱和向往火热生活的明丽与动感。

画僧慧禅不仅自己倾心创作,

而且为弘扬祖国的传统美术文化而奔波着。

他现在担任着北京师范大学美术系

和中央美术学院的客座教授。

史国良有着浑厚的素描功底,

他的画作有鲜明而独特的风格,

素描技法被灵活的运用。

他的画作笔墨酣畅,造型结实,色彩厚重。

那一幅幅画带着

浓郁的生活气息和深厚的文化底蕴,

似乎要走进人们的心里,

又仿佛能听懂画中人神秘的倾诉,悠远的心语,

并被他们的命运所牵连,为他们的善良而感动。

他的画作有鲜明而独特的风格,

素描技法被灵活的运用。

他的画作笔墨酣畅,造型结实,色彩厚重。

那一幅幅画带着

浓郁的生活气息和深厚的文化底蕴,

似乎要走进人们的心里,

又仿佛能听懂画中人神秘的倾诉,悠远的心语,

并被他们的命运所牵连,为他们的善良而感动。

画家史国良,画僧慧禅法师。

面对身着僧衣的史国良,

在置身于弥绕屋中的檀香中,

不知是该称呼他的俗名,还是该称呼他的法名。

我们突然明白在他的心里,画就是情感,情感就是画。

他为艺术以身相许,以命相搏,

他要用自己的心,自己的生命为这片神秘的土地,

为人们善良的目光,

为人们执着追求的乐观豁达去虔诚的描绘。

这就是真实的史国良。

面对身着僧衣的史国良,

在置身于弥绕屋中的檀香中,

不知是该称呼他的俗名,还是该称呼他的法名。

我们突然明白在他的心里,画就是情感,情感就是画。

他为艺术以身相许,以命相搏,

他要用自己的心,自己的生命为这片神秘的土地,

为人们善良的目光,

为人们执着追求的乐观豁达去虔诚的描绘。

这就是真实的史国良。

史国良和著名歌唱家杨洪基的故事

5

回望红尘

用画笔点燃心中的一盏灯

“我曾在孤独和寂寞之间徘徊”

“拿着我忍痛砍下来的枝子,

可是在那边找不到对接的点。”

当初在海外的时候,没钱没语言没朋友。

对亲情的渴望到什么程度呢,

电话在我旁边,总在犹豫要不要打,要不要打?

然后突然就抓起来,迅速地拨号,

前妻上班不在家,岳母接的电话,

叫一声妈后,就止不住地哭。

5

回望红尘

用画笔点燃心中的一盏灯

“我曾在孤独和寂寞之间徘徊”

“拿着我忍痛砍下来的枝子,

可是在那边找不到对接的点。”

当初在海外的时候,没钱没语言没朋友。

对亲情的渴望到什么程度呢,

电话在我旁边,总在犹豫要不要打,要不要打?

然后突然就抓起来,迅速地拨号,

前妻上班不在家,岳母接的电话,

叫一声妈后,就止不住地哭。

在我们自己

文化的氧气下生长得好好的,

却跑到了一个二氧化碳多的地方,

我有窒息的感觉。

你的愿望很好,做一个东西方的嫁接,

文化输出、文化接轨、文化交流。

我多情地跑到那里,却发现是一厢情愿。

文化的氧气下生长得好好的,

却跑到了一个二氧化碳多的地方,

我有窒息的感觉。

你的愿望很好,做一个东西方的嫁接,

文化输出、文化接轨、文化交流。

我多情地跑到那里,却发现是一厢情愿。

拿着我忍痛砍下来的枝子,

可是在那边找不到要接的这个点。

长期不嫁接,枝子会死的。

那种情况下产生恐慌、失落和孤独,

还有那么点绝望。

人就是这样,在吃饱了撑的时候,

就觉得很孤独,觉得自己特别有思想,

别人不能理解我,想到理想国去。

当给了你机会去的时候,你又很寂寞。

在孤独和寂寞之间,人就是这样徘徊着。

可是在那边找不到要接的这个点。

长期不嫁接,枝子会死的。

那种情况下产生恐慌、失落和孤独,

还有那么点绝望。

人就是这样,在吃饱了撑的时候,

就觉得很孤独,觉得自己特别有思想,

别人不能理解我,想到理想国去。

当给了你机会去的时候,你又很寂寞。

在孤独和寂寞之间,人就是这样徘徊着。

6

还俗访谈

1995年遁入空门的画家史国良,

2010年9月“还俗”,

用“悲欣交集”来形容

画家史国良的艺术与人生似乎是再合适不过了。

由一个北京普通工人家庭的爱画画的孩子,

成长为一名画家,一度遁入佛门,

时隔十几年再回到红尘,

他艺术道路的成长与成就,

人生理想与现实的胶着与挣脱,

到今日的脱胎换骨,不能不说是一个传奇。

他为人有种近乎残酷的坦诚,

从年少至今的点滴,

经由他的回忆生动呈现,举重若轻。

记者:您何时有“还俗”的想法?

史国良:已经很久了。

调到国家画院,这是个契机。

作为文化部的直属单位,它有其行政要求。

记者:记得您曾言“安做画僧”?

史国良:画僧,是中国美术史上重要的一页。

我出家时,就想要把这一脉传承下来。

但是,我还是太理想化了。

传统的画僧,多画山水、花鸟,

修身养性,或画菩萨,供信众朝拜。

我不属于这二者。

身在佛门里,我虽然努力用绘画诠释佛法,

但画的多为宗教和人的关系,

着力点依然是人性的美,

这被佛门中人认为烟火气太重。

史国良:画僧,是中国美术史上重要的一页。

我出家时,就想要把这一脉传承下来。

但是,我还是太理想化了。

传统的画僧,多画山水、花鸟,

修身养性,或画菩萨,供信众朝拜。

我不属于这二者。

身在佛门里,我虽然努力用绘画诠释佛法,

但画的多为宗教和人的关系,

着力点依然是人性的美,

这被佛门中人认为烟火气太重。

譬如,一位女信众给孩子喂奶,

一个小喇嘛在嘬手指头,

我就会画《幸福的回忆》,

诠释他对母亲怀抱的留恋。

这种写实的画法,在艺术上是为人接受的,

在其他方面会引起争议。

记者:您如何看待自己的身份?

史国良:出家后,在美术界看来,我是出家人;

在宗教界人士看来,我是画家,

一个会画母亲、甚至会画裸体的画家。

这样的身份,有些尴尬。

后来我想,出家、在家只是一种形式。

我对真、善、美的信仰,未曾改变。

一个小喇嘛在嘬手指头,

我就会画《幸福的回忆》,

诠释他对母亲怀抱的留恋。

这种写实的画法,在艺术上是为人接受的,

在其他方面会引起争议。

记者:您如何看待自己的身份?

史国良:出家后,在美术界看来,我是出家人;

在宗教界人士看来,我是画家,

一个会画母亲、甚至会画裸体的画家。

这样的身份,有些尴尬。

后来我想,出家、在家只是一种形式。

我对真、善、美的信仰,未曾改变。

记者:言及“形式”,您如何看待“放下”?

史国良:1995年出家时,有人问我,你放得下吗?

我说能放得下。

再问,你连陪你度过美国最艰难时光的妻儿都放得下,

你能爱众生吗?我说,那我放不下。

再问,你放不下,还做和尚?……

我这个人比较麻烦,

这辈子都在一种中间状态里。

记者:您的“中间状态”,

是对您的成就,还是对您的局限?

这是否与在乎他人的看法有关?

史国良:艺术,一定是自由的、多情的、感性的。

这些因素,对人也一定是“双刃剑”。

在乎他人的看法,是人性的一部分。

只是多少的问题。

史国良:1995年出家时,有人问我,你放得下吗?

我说能放得下。

再问,你连陪你度过美国最艰难时光的妻儿都放得下,

你能爱众生吗?我说,那我放不下。

再问,你放不下,还做和尚?……

我这个人比较麻烦,

这辈子都在一种中间状态里。

记者:您的“中间状态”,

是对您的成就,还是对您的局限?

这是否与在乎他人的看法有关?

史国良:艺术,一定是自由的、多情的、感性的。

这些因素,对人也一定是“双刃剑”。

在乎他人的看法,是人性的一部分。

只是多少的问题。

记者:您还俗,佛教中人怎么说?

史国良:他们表示理解。

佛门进出,也是常态。张大千,也曾有过这段经历。

出家时,我不太重视前辈有过这种经历。

记者:引您入佛门的星云大师知道么?

史国良:他还不知道。我相信他会理解。

他说,佛法就是活法,活法就是佛法。

史国良:他们表示理解。

佛门进出,也是常态。张大千,也曾有过这段经历。

出家时,我不太重视前辈有过这种经历。

记者:引您入佛门的星云大师知道么?

史国良:他还不知道。我相信他会理解。

他说,佛法就是活法,活法就是佛法。

记者:害怕非议么?

史国良:有心理准备,但我还是脆弱的。

别人不解,我可以接受。

但只要别人表现出丝毫的歧视、偏见,

我可能会选择沉默。

记者:现在如何看待自己最初出家的选择?

史国良:我不后悔。

对我自己,这是很重要的生命体验,

也深刻影响我的艺术创作。

先“看山是山、看水是水”;

再“看山不是山、看水不是水”;

经历前者,复而“看山是山、看水是水”。

人的心大不一样了。

为什么说出国后的人更爱国?

可能也是这个道理。

史国良:有心理准备,但我还是脆弱的。

别人不解,我可以接受。

但只要别人表现出丝毫的歧视、偏见,

我可能会选择沉默。

记者:现在如何看待自己最初出家的选择?

史国良:我不后悔。

对我自己,这是很重要的生命体验,

也深刻影响我的艺术创作。

先“看山是山、看水是水”;

再“看山不是山、看水不是水”;

经历前者,复而“看山是山、看水是水”。

人的心大不一样了。

为什么说出国后的人更爱国?

可能也是这个道理。

一家人在温哥华 1993

画家的儿子有一段话很有意思。儿子说:爸爸出家后曾经和他打过一个比方。说,站在地球上看月亮,觉得特别美丽;于是想方设法去登月,可是到了月亮上,才发现什么也没有,从上面看地球,觉得地球是如此美丽……

记者:您与佛门的一段缘,

丰富了您自己的生命体验,

也深刻影响了另两个人的生命轨迹——您的妻子和儿子。

史国良:我妻子等了我15年;

儿子的整个青春期,我几近缺位。

我后面人生道路上,最要弥补的,就是他们。

画家的儿子有一段话很有意思。儿子说:爸爸出家后曾经和他打过一个比方。说,站在地球上看月亮,觉得特别美丽;于是想方设法去登月,可是到了月亮上,才发现什么也没有,从上面看地球,觉得地球是如此美丽……

记者:您与佛门的一段缘,

丰富了您自己的生命体验,

也深刻影响了另两个人的生命轨迹——您的妻子和儿子。

史国良:我妻子等了我15年;

儿子的整个青春期,我几近缺位。

我后面人生道路上,最要弥补的,就是他们。

记者:您和妻子会履行手续,恢复夫妻关系么?

史国良:会。

记者:和妻子团聚的这一刻,什么感觉?

史国良:悲欣交集。

作何感想?

史国良:也是悲欣交集、感激、愧疚……都有,说不清楚。

史国良:会。

记者:和妻子团聚的这一刻,什么感觉?

史国良:悲欣交集。

作何感想?

史国良:也是悲欣交集、感激、愧疚……都有,说不清楚。

史国良先生2015年喀什写生

阅读(7112)