马琳·杜马斯:艺术不只制造美丽,我制造粗陋

2017-7-20 潮望艺术网

马琳·杜马斯

Marlene Dumas

编者按

马琳·杜马斯(Marlene Dumas),1953年生于南非开普敦非,现居住荷兰阿姆斯特丹。技艺高超的她在评价自己的作品的时候认为她是“画家中的画家”,杜马斯经常会用女性、儿童或者婴儿作为她的作品的对象,女性之美与艺术则是她的作品中永恒的主题。批评家认为,她将色情的愉悦与概念主义批判相结合。

她于1998年被国际关注,在2000 年参加上海双年展后被国人熟知,并且被认为可能会开拓水墨画人物的新方向,目前有许多国内画家受到她的影响。

马琳·杜马斯(Marlene Dumas),1953年生于南非开普敦非,现居住荷兰阿姆斯特丹。技艺高超的她在评价自己的作品的时候认为她是“画家中的画家”,杜马斯经常会用女性、儿童或者婴儿作为她的作品的对象,女性之美与艺术则是她的作品中永恒的主题。批评家认为,她将色情的愉悦与概念主义批判相结合。

她于1998年被国际关注,在2000 年参加上海双年展后被国人熟知,并且被认为可能会开拓水墨画人物的新方向,目前有许多国内画家受到她的影响。

艺术家马琳杜马斯

马琳·杜马斯1953年生于南非开普敦,母亲是家庭主妇,父亲是酿酒师,由于长期酗酒,在杜马斯12岁的时候死于肝病。讲南非荷兰语的杜马斯从小就耳濡目染地接触南非种族隔离文化,虽然童年就喜爱摄影和漫画,但成长的环境非常闭塞。

70年代她开始在开普敦大学麦克里斯艺术学院学习绘画,尝试用不同的艺术手法来展现人类形态的复杂性。由于接受了荷兰艺术家经营的艺术工作机构提供的奖学金,杜马斯于1976年搬到了阿姆斯特丹,并在那里充分体验世界艺术。敏感的政治话题在国际艺术圈非常盛行,荷兰作为殖民主义专政的最后堡垒,杜马斯的南非身份使她深受其苦。和威廉·肯特里奇一样,杜马斯在她的作品中呈现出一种异国集体罪恶感和个人愤怒的救赎,并且加入了女权主义色彩。

马琳·杜马斯1953年生于南非开普敦,母亲是家庭主妇,父亲是酿酒师,由于长期酗酒,在杜马斯12岁的时候死于肝病。讲南非荷兰语的杜马斯从小就耳濡目染地接触南非种族隔离文化,虽然童年就喜爱摄影和漫画,但成长的环境非常闭塞。

70年代她开始在开普敦大学麦克里斯艺术学院学习绘画,尝试用不同的艺术手法来展现人类形态的复杂性。由于接受了荷兰艺术家经营的艺术工作机构提供的奖学金,杜马斯于1976年搬到了阿姆斯特丹,并在那里充分体验世界艺术。敏感的政治话题在国际艺术圈非常盛行,荷兰作为殖民主义专政的最后堡垒,杜马斯的南非身份使她深受其苦。和威廉·肯特里奇一样,杜马斯在她的作品中呈现出一种异国集体罪恶感和个人愤怒的救赎,并且加入了女权主义色彩。

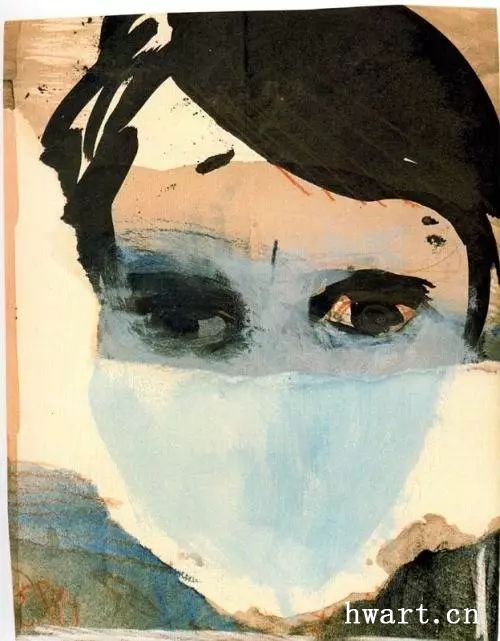

Erik Andriesse, 1980.

杜马斯早期的作品,常常将剪切过的图片和文字粗糙地拼贴在一起,探索影像与拼贴画及文字之间的关系。1984年,她从概念研究转向传统人物画的创作。 从此,杜马斯真正开始了她多产的职业创作生涯,她著名的肖像、裸体油画和水彩画就此诞生了。

虽然杜马斯已经接受了人物画的常规创作手法,但她作品的内容却常常探索性、社会认同等非常规的主题,作品题材十分广泛,包含恐怖分子、家庭成员和身体暴力的受害者,一些正受威胁的婴儿的脸庞及僵尸新娘的身体 等等,唤起了人们对弗朗切斯科·克莱门特颓废的象征主义的思考。粗重的线条、中性的色彩,极少的修饰,不提供观众任何安慰,她破坏图像最根本的叙事、 交流功能,剥下美好的外衣,挑起了人们的困惑和恐惧,从而凸现了一种自我的符号性。

杜马斯早期的作品,常常将剪切过的图片和文字粗糙地拼贴在一起,探索影像与拼贴画及文字之间的关系。1984年,她从概念研究转向传统人物画的创作。 从此,杜马斯真正开始了她多产的职业创作生涯,她著名的肖像、裸体油画和水彩画就此诞生了。

虽然杜马斯已经接受了人物画的常规创作手法,但她作品的内容却常常探索性、社会认同等非常规的主题,作品题材十分广泛,包含恐怖分子、家庭成员和身体暴力的受害者,一些正受威胁的婴儿的脸庞及僵尸新娘的身体 等等,唤起了人们对弗朗切斯科·克莱门特颓废的象征主义的思考。粗重的线条、中性的色彩,极少的修饰,不提供观众任何安慰,她破坏图像最根本的叙事、 交流功能,剥下美好的外衣,挑起了人们的困惑和恐惧,从而凸现了一种自我的符号性。

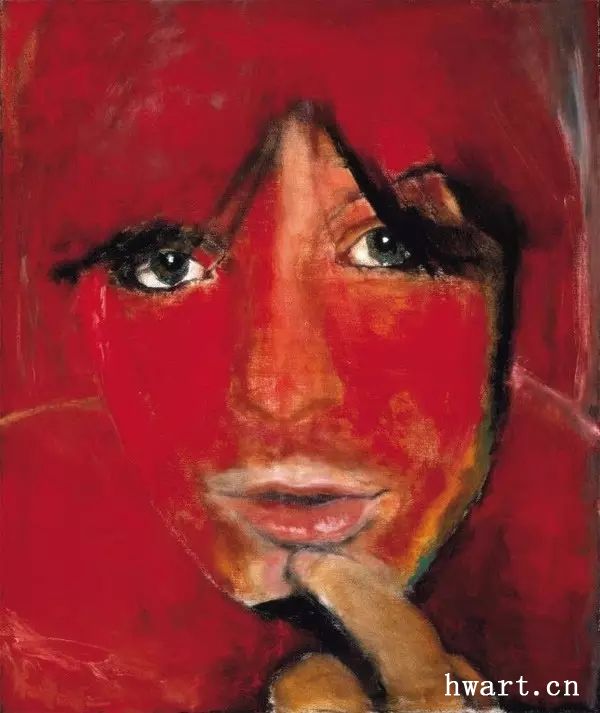

Jule - the Woman,1985,125 x 105 cm.

《茱莉》(1985年)是一幅迫近视角的肖像画,画面只有眼睛和嘴唇显示出性别特征,其他部分完全浸没在大片浓重而深沉的红色系中,既象征了女性性别,也象征着激情、本能、暴力、流血。她在1993年说:“如果说绘画是一种精神错乱的女性疾病,那么所有女性都是疯狂的画家,所有男性画家都是女性。” 她的笔触有一种自觉地对女性命运,世界和死亡的疑问。

《茱莉》(1985年)是一幅迫近视角的肖像画,画面只有眼睛和嘴唇显示出性别特征,其他部分完全浸没在大片浓重而深沉的红色系中,既象征了女性性别,也象征着激情、本能、暴力、流血。她在1993年说:“如果说绘画是一种精神错乱的女性疾病,那么所有女性都是疯狂的画家,所有男性画家都是女性。” 她的笔触有一种自觉地对女性命运,世界和死亡的疑问。

Measuring Your Own Grave, 2003.

一幅名为《丈量你自己的坟墓》(2008年)的画中,有一个悬空弯曲的男人,他的双手伸到画布边缘,双脚却够不着地面。杜马斯在一次解说中称画的标题是对她艺术的一个比喻。“画布就像是画中人物的棺材。我画中所有的人物似乎都在和他们被画这个事实做斗争他们似乎从来没有很好地呼吸过。”马琳·杜马斯意图创造生命和死亡的幻想,质疑我们习以为常的视觉和心理定式,表达一种超越现实的不安情绪。她的画中人物在与棺材的疯狂抗争中获得永恒。

一幅名为《丈量你自己的坟墓》(2008年)的画中,有一个悬空弯曲的男人,他的双手伸到画布边缘,双脚却够不着地面。杜马斯在一次解说中称画的标题是对她艺术的一个比喻。“画布就像是画中人物的棺材。我画中所有的人物似乎都在和他们被画这个事实做斗争他们似乎从来没有很好地呼吸过。”马琳·杜马斯意图创造生命和死亡的幻想,质疑我们习以为常的视觉和心理定式,表达一种超越现实的不安情绪。她的画中人物在与棺材的疯狂抗争中获得永恒。

The Black Man, the Jew, and the Girl (for Parkett no. 38),1993.

杜马斯一直都把摄影图片作为创作题材的来源,她从一份不断充实的含有个人快照、偏振摄影以及成千上万从杂志、报纸上获取来的图片的文档中找寻其创作灵感。有时,她可能会修剪一下原始图片,聚焦于摄影背景中的人物;有时,她可能会调整颜色,使用其个性化的灰色、蓝色、红色调色盘。将架上艺术和其他艺术的形式巧妙地结合起来,使自己的艺术思想贯穿其中。虽然照相写实主义在世界范围内大行其道,但是杜马斯却将这种方式换了一种手法表现。

杜马斯一直都把摄影图片作为创作题材的来源,她从一份不断充实的含有个人快照、偏振摄影以及成千上万从杂志、报纸上获取来的图片的文档中找寻其创作灵感。有时,她可能会修剪一下原始图片,聚焦于摄影背景中的人物;有时,她可能会调整颜色,使用其个性化的灰色、蓝色、红色调色盘。将架上艺术和其他艺术的形式巧妙地结合起来,使自己的艺术思想贯穿其中。虽然照相写实主义在世界范围内大行其道,但是杜马斯却将这种方式换了一种手法表现。

Dead Marilyn, 2008.

一件绘画作品绝不会是对摄影图片的直白翻译,在《死去的玛丽莲》(2008年)中,一张玛丽莲·梦露斑驳的照片,浮肿的面容,死亡的荒诞远景,涂污的白色和蓝绿色使主人翁的脸更加突出,杜马斯对玛丽莲·梦露图片的处理表现了原始作品之外的几层意义,她说,“二手形象”也可以产生“第一手的感情”。在杜马斯看来,摄影只是画家的一种辅助手段,所以在她的作品中人们不会看到孤独冷漠的模特,看到的是一张张扭曲变形、充满深意的面孔。她用影像复制出现实世界的表象,其最终指向的却是人们的内心世界。

一件绘画作品绝不会是对摄影图片的直白翻译,在《死去的玛丽莲》(2008年)中,一张玛丽莲·梦露斑驳的照片,浮肿的面容,死亡的荒诞远景,涂污的白色和蓝绿色使主人翁的脸更加突出,杜马斯对玛丽莲·梦露图片的处理表现了原始作品之外的几层意义,她说,“二手形象”也可以产生“第一手的感情”。在杜马斯看来,摄影只是画家的一种辅助手段,所以在她的作品中人们不会看到孤独冷漠的模特,看到的是一张张扭曲变形、充满深意的面孔。她用影像复制出现实世界的表象,其最终指向的却是人们的内心世界。

Het Kwaad is Banaal(evil is banal),1984.

这幅画描绘的是艺术家自己,她反坐在椅子上,手扶椅背,眼睛中闪烁着异样的光芒,橘红色与橘黄色描绘的打卷的头发就像伯纳德(Bonnard)的含羞草,薄涂的色彩掩不住的底色为头发织出的闪光晕轮,制造出一种冷冷的、异样的质感。黑色与黄色系的对比、布局与用笔,表达出她作为南非白人女孩的尴尬感受与对种族歧视的厌恶。

这幅画描绘的是艺术家自己,她反坐在椅子上,手扶椅背,眼睛中闪烁着异样的光芒,橘红色与橘黄色描绘的打卷的头发就像伯纳德(Bonnard)的含羞草,薄涂的色彩掩不住的底色为头发织出的闪光晕轮,制造出一种冷冷的、异样的质感。黑色与黄色系的对比、布局与用笔,表达出她作为南非白人女孩的尴尬感受与对种族歧视的厌恶。

The Painter, 1994.

玛琳·杜马斯在创作中强调艺术中的绘画性,始终引导着架上绘画在媒介繁杂的当代艺术领域中前行,所以她的作品在创作手法上既显示出传统绘画的形态和影像,又混合着当代的理念和语义,这些特征常与反理性,非和谐,多样化,模糊化相连,使作品的表达趋于多元和异质。杜马斯作品中的形象多来源于照片和杂志,照相图像技术的结合,已经成为艺术创作的一种模式,并出现了照相写实主义,其代表人物科罗斯(Close)在世界范围内大行其道,作品市场价格也是一路飙升,世界各个角落里都出现了他的追随者,但是杜马斯却是将这种方式换了一种手法表现。如果绘画的功能仅仅是再现,那么照相机的出现就已经能使绘画灭绝了,所以在她的绘画中人们不会看到那些孤独冷漠的模特,而是一个个充满深意的面孔。在她看来摄影只是作为画家的一种辅助手段,对线条的娴熟运用也充分证明了这一点,在《画家》(ThePainter)中那些流畅的线条和大片的彩墨运用,再看看小女孩那深邃而又坚定的目光,这带给观者的冲击力是多么强烈啊!人们无法想象这种坚毅会由如此幼小的身躯承担,除了震撼,还能用什么形容?而在有时候,艺术家也会顺手拿来艺术史或者文学作品随性的放到自己的作品中,同样的主题,不同的效果,《沃霍尔的孩子》(Warhol’sBaby)就是杜马斯对波谱艺术大师安迪·沃霍尔(AndyWarhol)开的一个小玩笑。

玛琳·杜马斯在创作中强调艺术中的绘画性,始终引导着架上绘画在媒介繁杂的当代艺术领域中前行,所以她的作品在创作手法上既显示出传统绘画的形态和影像,又混合着当代的理念和语义,这些特征常与反理性,非和谐,多样化,模糊化相连,使作品的表达趋于多元和异质。杜马斯作品中的形象多来源于照片和杂志,照相图像技术的结合,已经成为艺术创作的一种模式,并出现了照相写实主义,其代表人物科罗斯(Close)在世界范围内大行其道,作品市场价格也是一路飙升,世界各个角落里都出现了他的追随者,但是杜马斯却是将这种方式换了一种手法表现。如果绘画的功能仅仅是再现,那么照相机的出现就已经能使绘画灭绝了,所以在她的绘画中人们不会看到那些孤独冷漠的模特,而是一个个充满深意的面孔。在她看来摄影只是作为画家的一种辅助手段,对线条的娴熟运用也充分证明了这一点,在《画家》(ThePainter)中那些流畅的线条和大片的彩墨运用,再看看小女孩那深邃而又坚定的目光,这带给观者的冲击力是多么强烈啊!人们无法想象这种坚毅会由如此幼小的身躯承担,除了震撼,还能用什么形容?而在有时候,艺术家也会顺手拿来艺术史或者文学作品随性的放到自己的作品中,同样的主题,不同的效果,《沃霍尔的孩子》(Warhol’sBaby)就是杜马斯对波谱艺术大师安迪·沃霍尔(AndyWarhol)开的一个小玩笑。

Young Boys,1993,100 x 300cm.

在杜马斯进行绘画创作中,像中國水墨画形态的人物水彩画是她独特的技法,墨色的运用率真表现,这种个人化的色彩不像当代一些流行的观念设计融入绘画当中,这在《黑色素描111幅》中体现的尤为明显,111位非裔黑人的头像被平面的展现在人们面前,这些人在这里的表情具有一致性,是一个整体,目的在于“呈现”,呈现人们心中的“心理表情”,而作者的目的并不是在排斥白人在我看来,作者其实是采用了一种敏感的主题进行了一次心灵的剖析。而黑色更加容易展现这种作品的重量感,特别是那些黑人们鲜明的肤色,面无表情的压抑感,无不引人思考,你看到了什么?还是他们怎么看你?这种重复性在序列上加强了这种效果。在后来的托马斯·卢夫(ThomasRuff)那里表现的更为直接,那些直接面对人们面目的照片充斥着人们无法阐释的眼神,只不过“他们”更多的是白人罢了。黑色是杜马斯喜欢的色彩,虽然它不是传统绘画的格调,但是杜马斯却将它表现的淋漓尽致,可以说是感情的黑色。

在杜马斯进行绘画创作中,像中國水墨画形态的人物水彩画是她独特的技法,墨色的运用率真表现,这种个人化的色彩不像当代一些流行的观念设计融入绘画当中,这在《黑色素描111幅》中体现的尤为明显,111位非裔黑人的头像被平面的展现在人们面前,这些人在这里的表情具有一致性,是一个整体,目的在于“呈现”,呈现人们心中的“心理表情”,而作者的目的并不是在排斥白人在我看来,作者其实是采用了一种敏感的主题进行了一次心灵的剖析。而黑色更加容易展现这种作品的重量感,特别是那些黑人们鲜明的肤色,面无表情的压抑感,无不引人思考,你看到了什么?还是他们怎么看你?这种重复性在序列上加强了这种效果。在后来的托马斯·卢夫(ThomasRuff)那里表现的更为直接,那些直接面对人们面目的照片充斥着人们无法阐释的眼神,只不过“他们”更多的是白人罢了。黑色是杜马斯喜欢的色彩,虽然它不是传统绘画的格调,但是杜马斯却将它表现的淋漓尽致,可以说是感情的黑色。

Black drawings, 1992.

杜马斯以她强烈而简洁的色彩语言、独特而真实的女性身份介入到艺术领域,她曾说:“艺术不只制造出美丽,我制造粗陋,或许我不懂得美丽的含义。”这无疑会引导人们以新的审美角度去理解传统观念中的社会意识和人们的精神状态。

杜马斯以她强烈而简洁的色彩语言、独特而真实的女性身份介入到艺术领域,她曾说:“艺术不只制造出美丽,我制造粗陋,或许我不懂得美丽的含义。”这无疑会引导人们以新的审美角度去理解传统观念中的社会意识和人们的精神状态。

阅读(4138)