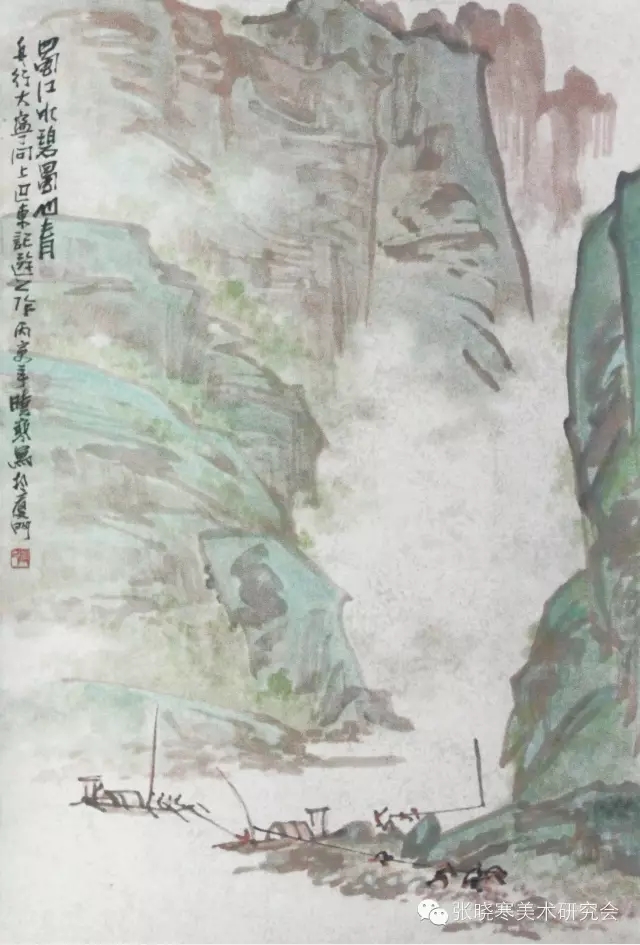

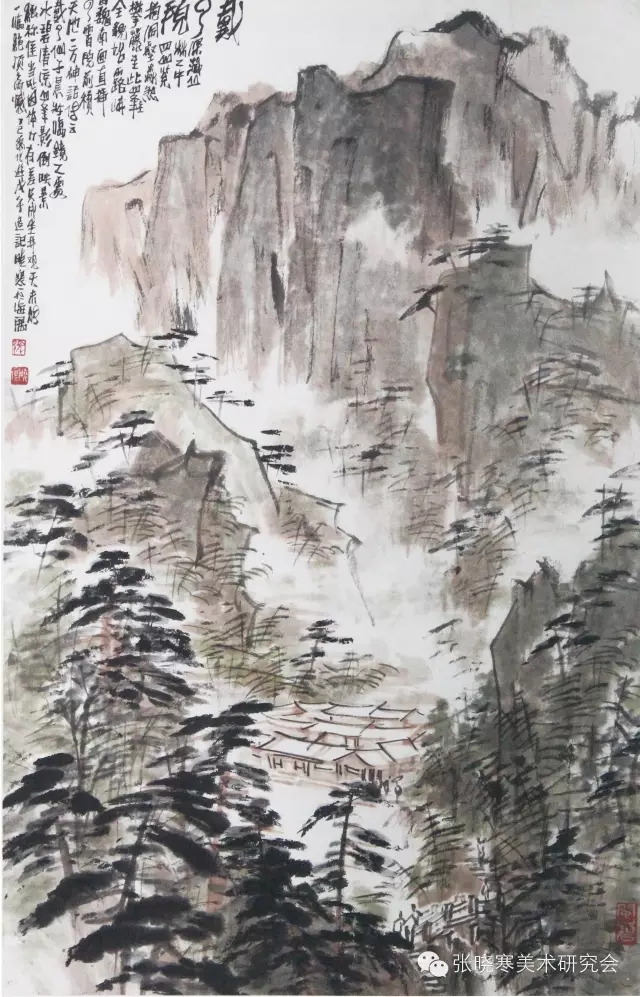

诲人一语 惠人一世(张晓寒)

2016-1-21 潮望艺术网

师者,授业解惑,有时仅用一句话,就能使学生终身受惠。我一生学画,就受惠过这么一句话:“多看,多想,多画”。

那是四十多年前的事了。一九六一年,我考入厦门工艺美术学院(现福州大学工艺美术学院的前身)。新生报到后还没分专业,先集中开大会,让当年四个学科——商业美术、陶瓷美术、工艺绘画和雕塑,派人介绍各自的专业情况。那年我十五岁,是个无知少年。只因自幼酷爱国画,以美术院校为升学目标,却根本搞不清工艺美院和美术学院还有很大区别。懵懵懂懂报考了,也录取和报了到,却不明白读哪个学科好。听完各科介绍时,我报了陶瓷科。理由是作报告的老师讲了很多关于国画的学问,令我着迷。这位老师就是张晓寒先生。

那是四十多年前的事了。一九六一年,我考入厦门工艺美术学院(现福州大学工艺美术学院的前身)。新生报到后还没分专业,先集中开大会,让当年四个学科——商业美术、陶瓷美术、工艺绘画和雕塑,派人介绍各自的专业情况。那年我十五岁,是个无知少年。只因自幼酷爱国画,以美术院校为升学目标,却根本搞不清工艺美院和美术学院还有很大区别。懵懵懂懂报考了,也录取和报了到,却不明白读哪个学科好。听完各科介绍时,我报了陶瓷科。理由是作报告的老师讲了很多关于国画的学问,令我着迷。这位老师就是张晓寒先生。

张老师后来教我们山水课,那正是我从小立志想从事一生的绘画专业。我家近贫寒,甫读小学,课余就须与兄弟姐妹一同入山采薪贴补家用。由此与青山绿水为伍,日久生情,也恋上山水画。家中正好藏有一套《芥子园画谱》,于是自学不缀,希望有一天考上美院,亲炙名师,成为一名山水画家。入学以为梦想成真,曾经兴奋不已。等到明白厦门工艺美院的性质,后悔沮丧已经太晚,因为家里没有条件容许来年再考。我也有责任尽快完成学业,早日分担父母的经济重负,所以不久也就随遇而安。

厦门工艺美院的国画课,只是为设计服务的基础之一,学时很少。我在失望之余,除了上课尽量抓紧时间学习外,课外自修也多花在国画上。山水画是二年级以后才有的课程。那时学校已从汇丰旧区搬至现今的校址。张老师上课很活跃。他经常在课桌间巡视,时而作画师范,时而解答问题。他学识渊博,口才一流,谈锋很健,有问必答。课后同学们也喜欢上他家聆教,因为他寓所距离学校很近,对学生又很热情,总是谆谆善诱,诲人不倦。我也多次与同学俱往或独自登门。

厦门工艺美院的国画课,只是为设计服务的基础之一,学时很少。我在失望之余,除了上课尽量抓紧时间学习外,课外自修也多花在国画上。山水画是二年级以后才有的课程。那时学校已从汇丰旧区搬至现今的校址。张老师上课很活跃。他经常在课桌间巡视,时而作画师范,时而解答问题。他学识渊博,口才一流,谈锋很健,有问必答。课后同学们也喜欢上他家聆教,因为他寓所距离学校很近,对学生又很热情,总是谆谆善诱,诲人不倦。我也多次与同学俱往或独自登门。

张老师见我特别爱上山水课,也很喜欢我,并多所鼓励。我刚上山水课时,他就在班上夸我能够使用纯羊毫笔画中锋线条,很不简单。“多看,多想,多画”这句话,也是在我一次单独登门请教他如何才能学好山水画时,他鼓励我的。这句话犹如闪电划过夜空,使我的童蒙之心刹时透亮。张老师当是没有细析何谓“三多”,话题就转向别处。他以同科学长林生为榜样,勉励我不懈努力,争取像他那样成为“小(意为年轻)画家”。那个时代“画家”是艺术已经到达相当水准才能获得的高尚名号,不是像现今凡是画画就可称呼的职业名,特别令人企慕,是美术学生的奋斗目标。

我事后自己理解“三多”:“多画”不必解释。“多看”应指既要多看画,广泛揣摩研究前人的技法经验,也要多看书,丰富知识结构,扩充鉴识能力;还应该包括增阅历,广见闻,与董其昌的“读万卷书,行万里路”同义。“多想”则是多思考问题,包括实践疑难与史论问题,特别是后者,才能高瞻远瞩,开阔视野,擢升起点,高屋建瓴。在我后来的成长过程与人生旅途中,“三多”发挥了重要作用。从在校时开始,养成习惯,至今未改。

我事后自己理解“三多”:“多画”不必解释。“多看”应指既要多看画,广泛揣摩研究前人的技法经验,也要多看书,丰富知识结构,扩充鉴识能力;还应该包括增阅历,广见闻,与董其昌的“读万卷书,行万里路”同义。“多想”则是多思考问题,包括实践疑难与史论问题,特别是后者,才能高瞻远瞩,开阔视野,擢升起点,高屋建瓴。在我后来的成长过程与人生旅途中,“三多”发挥了重要作用。从在校时开始,养成习惯,至今未改。

一九六五年,我从厦门工艺美院毕业,被分配在当时福建最大的国营德化瓷厂当工人,第二年就遇到“文革”浩劫。一九七〇年我父亲因历史问题被迫害致死,我成了“反革命家属”,陷入人生谷底,饱尝人间炎凉。分配在德化几个瓷厂的各届同学,有的也对我如避瘟疫。一位今已故世的学长,那时甚至当面对我宣告:“你现在是阶级敌人,我们要和你划清界限!”直到“文革”结束,恢复高考离开瓷厂,我在德化呆了十二年。那是我历尽艰辛不堪回首的青年时代,最终还是撑过去了。支撑我度过人生难关的因素很多,“三多”是其中之一,所以我很感激张老师的教诲。

那时我除了干活,所有业余时间都用于“三多”。我坚持“多画”。除了继续多画曾在母校学过一点的山水花鸟之外,还自学陶瓷科未曾开过课的国画写意人物与书法篆刻,以及画传统国画必备的诗词与文言文。同时涉猎版画、油画、水粉乃至雕塑。这些都是在校时不可能接触的专业,因为陶瓷设计不需要。当年陶瓷科的某个领导,也严禁我们课余时间画画。一旦发现就批判是“想当画家”,“专业思想不巩固”。那就意味着是个坏学生,毕业分配将受惩罚。那个年代正在强调阶级斗争,我家庭出身不好,更不敢拿前途冒险,课余自习国画都得像做贼似的偷偷摸摸。此际终于可以自由自在在地学习,并可籍以忘却处境与烦恼。

那时我除了干活,所有业余时间都用于“三多”。我坚持“多画”。除了继续多画曾在母校学过一点的山水花鸟之外,还自学陶瓷科未曾开过课的国画写意人物与书法篆刻,以及画传统国画必备的诗词与文言文。同时涉猎版画、油画、水粉乃至雕塑。这些都是在校时不可能接触的专业,因为陶瓷设计不需要。当年陶瓷科的某个领导,也严禁我们课余时间画画。一旦发现就批判是“想当画家”,“专业思想不巩固”。那就意味着是个坏学生,毕业分配将受惩罚。那个年代正在强调阶级斗争,我家庭出身不好,更不敢拿前途冒险,课余自习国画都得像做贼似的偷偷摸摸。此际终于可以自由自在在地学习,并可籍以忘却处境与烦恼。

而要自学这块画种,就得“多想”多琢磨。例如为了搞版画,用三合板木刻成本高,我就琢磨试验纸板和石膏板画,甚至用玻璃蚀刻。油画、水粉和雕塑也是如此,全靠自己琢磨体悟。“多想”也包括创作思考。那是我几乎完全沉浸在创作迷思之中,可以说是一生中创作最为丰富多彩的时期,每年都有作品参加省展,版画和油画还入选过全国美展。为此曾被同行戏称福建画坛的“全能冠军”,文化厅还多次商调要我去省里专职搞创作。只是厄运未了,单位阻挠,调动不果。不过我没有憾恨,那几年的多画种创作实践和思考,为我积累了不少经验和认识,不但对我后来的山水画创作探索和国画理论研究有利,还成为我应邀撰写《中西绘画比较》一书的重要基础。

“多看”则是多读书。在德化那个盛产瓷器的闽中山区小城里,本来就不可能看到什么好画,何况又是在“文革”中,于是只能读书。那时可读的书也很有限,我家贫甚少藏书,幸好有朋友可以借阅。只要能够读到,不管文学、历史还是哲学,我都饶有兴趣。读书帮我明白许多人生哲理,面对逆境更加坦然。每到严冬,寒梅盛开,我常下乡采撷,插在烧瓷匣钵里,摆满斗室,在醉人幽香中读书写诗作画,自摅胸臆,宠唇皆忘,那情景至今历历在目,终身难忘。读书也使我变得喜欢离群思辨,甘于孤独寂寞,从中获取太多裨益。我后来在浙江美术学院报考史论研究生,靠的就是那是积累的相关知识与思辨能力。当然,其中也包括在厦门工艺美院学到的美术史。当初我只是把美术史看作从事中国画的必备修养在学习,也算是在校时“多看”的一项内容。我很感激美术史的任课老师郑兰先生,因为他曾在课堂上表扬我学习态度认真,考试成绩最优秀,令我更加重视美术史学养,毕业后又继续自习。可以说,如果没有那点基础,我绝对没有把握报考史论专业研究生。

我在浙美读研和毕业留校任教期间,仍然坚持“多画”。那时的专业是美术史论,只能业余作画。我也重寻旧梦,只作山水画创新探索,试了好多画法。也几乎把西湖各处名胜,写生殆尽。同时坚持“多看”。只要有空有机会,我就往国画系钻,因此和包括陆俨少教授在内的许多国画名师以及日后成名的同学很稔熟。我看老师作品和学生习作,既受他们启发,也寻找自我,力求与他们拉开距离,确立自己的艺术支点,这就必须“多想”。浙江美院的藏书位居全国美术院校之首,我几乎每天都会泡在里面“多看”和“多想”一些时间。那时位于西湖边上的杭州书画社经常陈列任伯年、吴昌硕、黄宾虹和潘天寿诸名家的原作,我经常盘恒于斯,大开眼界。那是一生中看了最多名家画作的时期。而凡是出门考察或参加学术活动,也照样都坚持“多看”。除了看画展(时值上世纪八十年代,画展都属学术性,还没被商品性污染),也饱游饫看名山大川。我每次出行,都会尽量设计路线,使其尽可能多地经过名区胜地,以便趁机游览和画速写,为创作收集素材。

“多看”则是多读书。在德化那个盛产瓷器的闽中山区小城里,本来就不可能看到什么好画,何况又是在“文革”中,于是只能读书。那时可读的书也很有限,我家贫甚少藏书,幸好有朋友可以借阅。只要能够读到,不管文学、历史还是哲学,我都饶有兴趣。读书帮我明白许多人生哲理,面对逆境更加坦然。每到严冬,寒梅盛开,我常下乡采撷,插在烧瓷匣钵里,摆满斗室,在醉人幽香中读书写诗作画,自摅胸臆,宠唇皆忘,那情景至今历历在目,终身难忘。读书也使我变得喜欢离群思辨,甘于孤独寂寞,从中获取太多裨益。我后来在浙江美术学院报考史论研究生,靠的就是那是积累的相关知识与思辨能力。当然,其中也包括在厦门工艺美院学到的美术史。当初我只是把美术史看作从事中国画的必备修养在学习,也算是在校时“多看”的一项内容。我很感激美术史的任课老师郑兰先生,因为他曾在课堂上表扬我学习态度认真,考试成绩最优秀,令我更加重视美术史学养,毕业后又继续自习。可以说,如果没有那点基础,我绝对没有把握报考史论专业研究生。

我在浙美读研和毕业留校任教期间,仍然坚持“多画”。那时的专业是美术史论,只能业余作画。我也重寻旧梦,只作山水画创新探索,试了好多画法。也几乎把西湖各处名胜,写生殆尽。同时坚持“多看”。只要有空有机会,我就往国画系钻,因此和包括陆俨少教授在内的许多国画名师以及日后成名的同学很稔熟。我看老师作品和学生习作,既受他们启发,也寻找自我,力求与他们拉开距离,确立自己的艺术支点,这就必须“多想”。浙江美院的藏书位居全国美术院校之首,我几乎每天都会泡在里面“多看”和“多想”一些时间。那时位于西湖边上的杭州书画社经常陈列任伯年、吴昌硕、黄宾虹和潘天寿诸名家的原作,我经常盘恒于斯,大开眼界。那是一生中看了最多名家画作的时期。而凡是出门考察或参加学术活动,也照样都坚持“多看”。除了看画展(时值上世纪八十年代,画展都属学术性,还没被商品性污染),也饱游饫看名山大川。我每次出行,都会尽量设计路线,使其尽可能多地经过名区胜地,以便趁机游览和画速写,为创作收集素材。

“三多”的结果,使我成了置身实践与理论的“两栖动物”。这出乎我幼时的理想,但自己觉得也好。因为如果只知画画,不懂理论,没有思想,画到一定程度就很难深入与提高。“两栖”等于多了生存和发展的空间,既圆了少年时代的画家之梦,又可以在实践基础上研究和发展现代中国画理论,后者可以算是“三多”的意外收获。如果当年不懂“三多”,我可能只知一味画画,最多加上自觉多看名家画作而不懂“多想”,结果就不可能报考史论专业的研究生。而专门从事史论,也非所愿,所以我调回厦门大学教授山水画,是最理想的跳槽。本来是想从此专心绘事,史论只当个人修养。讵料“多想”的习惯,使我无法不思考国画的现状,发现谬论不能已于言者,有所解悟也希望求教于人,因而依然留一只脚在史论,实在始料不及。

转眼间,张老师已过世二十年了,回想当年他的一句话,竟然决定了我一生的航向,我常感慨不已,也深怀感激。

遗憾的是,我和他融洽的师生关系,在读三年级时发生了意外的变故。变故也仅仅因为一句话。有一天下午,我和某同学在教室画山水作业。我那时有个看法,没“多想”后果(我一生都错在只把“多想”用于学术而不懂更须用于人事)就对同学发表。我说:“张老师的山水画比较写意,好像更适合用在绘画科画纸伞(过去福州盛产纸伞,用绵纸扎成,上绘写意山水花鸟,再涂桐油防水,绘画科有此工艺课程);我们陶瓷科画瓷器,好像更适合用杨夏林老师(时在绘画课任教)那种比较工细的山水画。”

转眼间,张老师已过世二十年了,回想当年他的一句话,竟然决定了我一生的航向,我常感慨不已,也深怀感激。

遗憾的是,我和他融洽的师生关系,在读三年级时发生了意外的变故。变故也仅仅因为一句话。有一天下午,我和某同学在教室画山水作业。我那时有个看法,没“多想”后果(我一生都错在只把“多想”用于学术而不懂更须用于人事)就对同学发表。我说:“张老师的山水画比较写意,好像更适合用在绘画科画纸伞(过去福州盛产纸伞,用绵纸扎成,上绘写意山水花鸟,再涂桐油防水,绘画科有此工艺课程);我们陶瓷科画瓷器,好像更适合用杨夏林老师(时在绘画课任教)那种比较工细的山水画。”

我这句话丝毫不含褒贬之意,只是表达一种学术看法,张老师就脸色不悦地对全班人说:“有的同学才学了几天画,就批评这个老师,批评那个老师了。”我当时没有联想到是怎么回事,后来发现他从此对我异常冷淡,不再像过去那般亲切,我才感到事出有因。经过仔细检省,自觉并没对他失礼过,唯一可能,就是那句话被曲解传歪,惹得他不高兴。可是我又没有证据可以证明误会确实出自那句话,无法向他解释,只好忍气吞声,暗自委曲。

本以为毕业后就没有干系了,谁料第二年“文革”爆发,张老师被打成黑帮,母校革委会向所有校友单位发公函,要求责成在各地工作的校友写揭发材料,寄回母校,以表态支持革命行动。分配在德化瓷厂的十几位同学被人事科召集开会,宣读母校公函。大家迫于形势,一起勉强凑了几条“揭发材料”,认为我比较会写文章,要我执笔。我那时幼稚,又是没有“多想”后果,写好寄回母校,传闻竟然是我一人揭发的。我这才发现我和小学一位“右派”老师犯了同样错误。当年那位老师在反“右”运动中,因为写字漂亮,让她专门记录同事的发言。没想到最后谁都不认账,竟把所有言论推到记录者身上,让她背十字架。

本以为毕业后就没有干系了,谁料第二年“文革”爆发,张老师被打成黑帮,母校革委会向所有校友单位发公函,要求责成在各地工作的校友写揭发材料,寄回母校,以表态支持革命行动。分配在德化瓷厂的十几位同学被人事科召集开会,宣读母校公函。大家迫于形势,一起勉强凑了几条“揭发材料”,认为我比较会写文章,要我执笔。我那时幼稚,又是没有“多想”后果,写好寄回母校,传闻竟然是我一人揭发的。我这才发现我和小学一位“右派”老师犯了同样错误。当年那位老师在反“右”运动中,因为写字漂亮,让她专门记录同事的发言。没想到最后谁都不认账,竟把所有言论推到记录者身上,让她背十字架。

这两件事我一直没有机会申诉,更没有机会向张老师解释。许多同学至今还不知道其中曲折。我自己倒也坦然,因为两件事我都无愧于心。只是想到和老师的关系,直到他过世都覆水难收,很感遗憾。如今我也老了,已届耳顺之年,有缘分张老师去世20周年,校友要出版纪念文集,蒙不弃索稿,我想无论如何应该借机稍作解释了,否则将被误会一生。张老师泉下有知,应该也能尽释前嫌。至于那位传话的同学,早就忘记发生过这件事。我也没有计较,一直同他友好往来。所谓“忠恕”之道,我毕竟还懂一点,那也是受惠于“多看”多读书,否则我将陷于更多烦恼和困扰之中。

“三多”实在惠人多多。为此,我以感恩之心,转告张老师这句教诲,希望像转播福音一般,让更多的校友和读者受惠。

“三多”实在惠人多多。为此,我以感恩之心,转告张老师这句教诲,希望像转播福音一般,让更多的校友和读者受惠。

阅读(4619)