边界风景

2020-06-26 徐建明官网

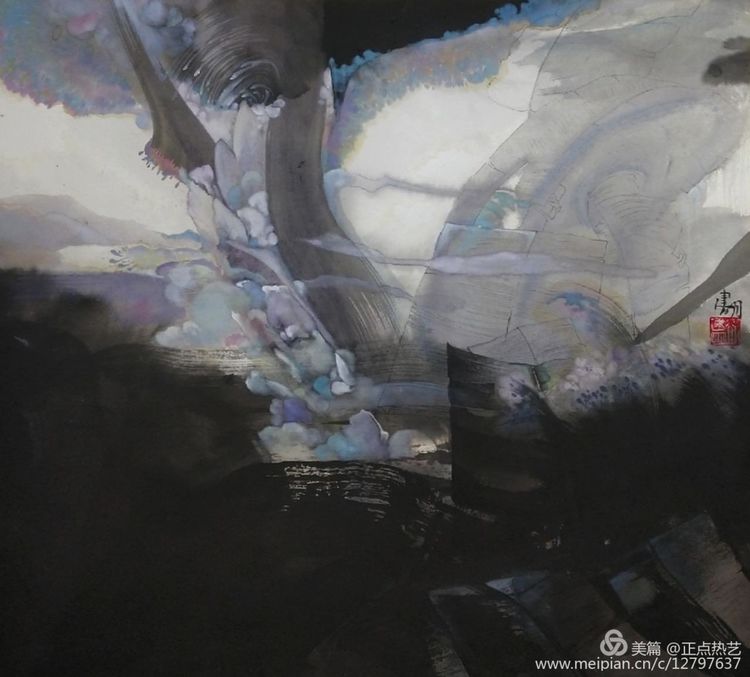

徐建明的〖边界〗风景

图片:徐建明 评论:李肇瑜

建明兄最近又画了一批自谦为“不靠谱”的国画。原因大概是因为他使用了中国画的笔墨材料,而又没有按照中国画的传统套路来达成画面的审美特质。那么,我的疑问是,笔墨难道是中国画的专利品吗?这不禁又让我想起了当年吴冠中老先生“笔墨等于零”的观点之争。许多人依然清晰记得当时国画界的所谓保守派画家们群情激奋起而攻之的情形。这场争论从其实质上看,与其说是一场表面上看似为了中国画“正本清源”的保卫战,不如说是一场深藏已久的新老观念之间矛盾对立的公开化。然而,有意思的是在双方不欢而散之后仍然各行其道,并没有从根本上撼动中国画界固有的生态景观。我们姑且撇开争论是否具有现实意义的话题,只站在社会文化生态发展的角度上看,其争论所引发的观点碰撞对沉闷的中国画界来说无疑是有积极作用的,至少我可以建议建明兄可以放下包袱,踏歌前行。我之所以对吴老的观点抱持认同的原因其实很简单,那就是要画“有意义”的笔墨。换言之,笔墨充其量只是个形和符号,是画家思想的承载体而非最终目的。画作的真正魅力是在于有画家情感浸润下的笔墨形式。读建明的画,让我感受到了笔墨只是工具性的存在,画中笔墨所至显然已经不可能让人产生对传统国画的自然迁想。画面大墨块与小色点的巧妙对比极富装饰性,在构图上主动婉拒了传统审美观的导引,而执念于一种个性化的“边界”行走。如他的“野花”系列,显然不是在老旧的范式里去找寻任何依托,而是在当代化的审美场域中去建构异质的图式模型。看似无意而为之,实则暗含了画家细腻情感行走的轨迹。画面中狂野与婉约、高亢与低鸣所引发的视觉冲动让人如饮醴酪,回味无穷。品建明的画也让人更容易读懂了石涛的“笔墨当随时代”这句话的时代涵义了。

在改革开放之初的上世纪八十年代建明如愿进入了中央工艺美术学院(现并入清华大学)学习,本科阶段所受到的院派学风的浸染,也深深地影响了他后来的创作观。他秉承了“中工美”院派的严谨与开放之传统,在艺术表现上紧搭时代的脉搏,不保守也不随波逐流。早年,他把重点放在了陶艺和壁画的创作上,作品在全国性重大的展览上屡有展露,并获佳奖。近年来,建明又着力于陶板画、纸本水墨画的创作。面对创作,他说:“我画画常常随性随意,心无成竹,摸着石头过了河算是有幸,但也常常不幸!”如果这是画家创作的一种心理常态的话,那么这种状态是值得提倡的。它至少剥离了许多与艺术有违和感的各种因素的困扰,把艺术创作的主动权还给艺术家,让艺术的创作灵感自然涌动。艺术创作本是一种健康的脑力劳动,如果能保持其纯粹性,多一点审美的情怀,少一点意识形态上的矫情与道德绑架,让艺术来滋养自然的生命之花,那么,艺术就会更能成教化于现实生活。人性是向往自由的,艺术创作最宝贵的莫过于自由了。在艺术创作中,每个人都不希望在精神上遭受任何形式的束缚和挤压。细品建明的画,让我感受到了在有限空间下的一种酣畅与游刃有余,以及对自由灵感的准确吐纳与自如收放,他笔下的画面透露出了充满正能量的灵动之美。

李肇瑜2020、6、26于厦门

作品展示:

徐建明简历

河南安阳市人。1989年7月毕业于清华大学美术学院(原中央工艺美术学院陶瓷美术专业),2000年就读福建师范大学研究生班中国画专业,现任教于福州大学厦门工艺美术学院,副教授,硕士生导师,高级工艺美术师,中国陶瓷艺术大师专家评委 ,中国陶瓷工业协会理事会员,福建美术家协会会员,福建省工艺美术学会雕塑艺术委会副秘书长,福建省工艺美术学会陶瓷艺术委会常务委员,福建省工艺美术名人称号,厦门市美术家协会陶瓷专业委员会秘书长。

研究方向:陶瓷装饰设计,壁画与公共艺术,综合材料绘画,综合材料装饰等。

免责声明:以上信息为瀚望号发布,不代表瀚望艺术网观点。

更多内容

阅读 2748