雪中思绪

2019-12-23 宋群官网

落雪的时候,我已坐在农家院的小火炕上,煮上一壶香浓的普洱,只等白色染上枝头,便与之对饮。就这么静静的望着飞扬的雪花在寂静中轻舞,落下、放下……

北方的雪,现在也是极少了,偶尔的落雪,飘洒几片便不见了踪影。若是能酣畅淋漓的下上一场雪真是不易,如果能有一场雪压枝头的大雪,那可就像过年一样了。静静的望着窗外,任思绪在雪的轻舞中随风蔓延,似乎回到了我儿时居住的三间瓦房的那个庭院,院子里的葡萄架很高很大,上面落满了雪,雪很厚,妈妈披了件棉衣在院子里扫雪,扫过的地方似一条黑色的墨线画在地上,这条线那么黑白分明的通向门口的石阶。而我们这些女孩子,则会在早饭之后聚在一起,站在白茫茫的雪地上,顽皮地用伸出舌尖,似乎是想尝尝雪的味道,那种感觉很特别,冰冰凉凉的有如甘泉;我们亦会在一块洁白的雪地上踩一溜脚印,或踮起脚尖踩上几朵梅花;或者找一块平整的地方躺下来踏一个身型,起来后,雪地上会留下一个好看的轮廓;最有趣的是我们会穿上一双薄薄的塑料底布鞋,穿成串的从高处往下滑,那双鞋底遇冷非常硬也非常滑,走路都摔跟头,大人们则站在院子里大喊太冷快回来,而此时玩性正浓的我们哪管得了那些,一次次的从高处飞快的滑下来,耳畔是风声、喊声、飞扬的雪花和我们爽朗的笑声。疯够了玩累了,一个个仿佛变成了雪孩子,浑身上下都是雪,头发也被汗水打湿了,顽皮地在头顶上冒着热气,回到家里免不了妈妈的一顿嗔怒,不过那份开心,至今难忘。

烧开的水声把我的思绪拉了回来,也许是北方的冬季比较长的缘故吧,北方人对雪有着一种不可言说的情愫,冬天喜欢到乡下走走,踩着咯吱咯吱的落雪在村子里闲逛,心中总能生出一些欢喜。

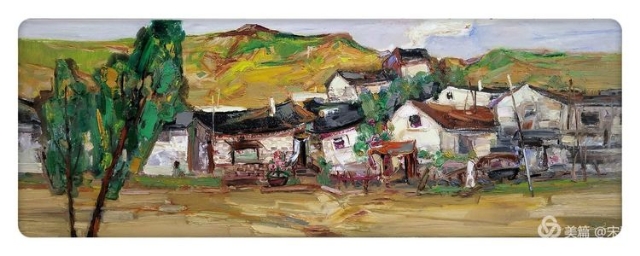

一座一座小院有的紧挨着,有的有些距离,阳光在墙上画上了许多不规则的投影,那投影很像画儿。望着眼前的一切,忽而想起了苏东坡的句子:“几时归去,作个闲人?对一张琴,一壶酒,一溪云。”这个画面,岂不美哉?

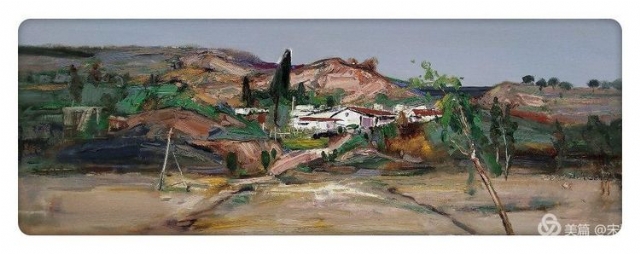

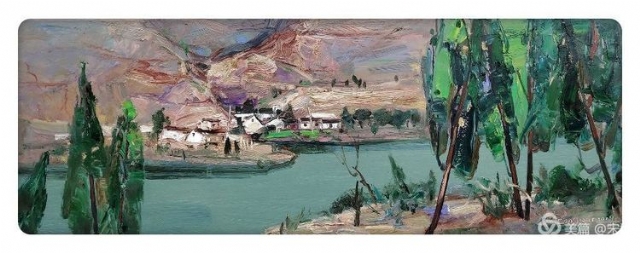

白山黑水,成就着北方冬的画卷。一堆堆立在田间的玉米杆,它们的排列,有意无意间形成了一种秩序,那种秩序很入画。白雪映衬下的玉米杆泛着淡淡的暖黄色,那抹暖色很金贵也很美。

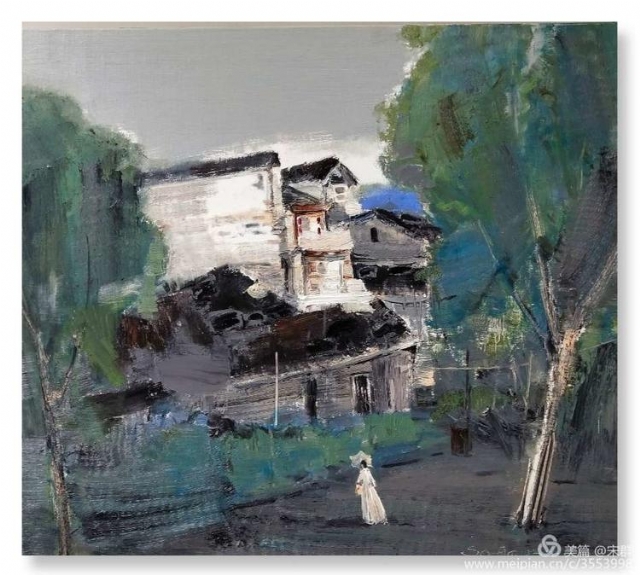

一排排房屋,在掌灯十分,便分分的从各自的窗口透出了光亮,那光亮也是暖的。它们仿佛是在召唤外出的家人,该是归家的时候了。漫天的飞雪被风儿簇拥着,仿佛是一只蘸饱了白色颜料的画笔,所到之处,银装素裹,山川河流,房屋街道都被施了魔法般的变的浑然一体。这素白的清韵,使世界变得黑白分明,使万物变得更立体,更简静,更概括,更有韵致了。

雪景也是画家喜爱的画面,简洁的色彩更有张力。茫茫原野上的一棵树,一座房屋,歪歪扭扭的栅栏,很有规律的地垄沟等等,都是画家喜爱的元素,它们在画面上形成了流动的音符,流动着北方特色的音律。

放下画笔端起茶杯,一个人,一杯茶,时光静好,周遭亦都是喜欢的模样。把自己融入雪色,干干净净,与世无争。在心底里画一幅清雅的画卷,笔触里有深情,有想念,有笃定,有热望。

雪很美,它能够更简单的诉说明天。在这个安静的夜晚,等一阵风起,等一场雪落,等一个懂我的归人。就这么蛰伏在这个冬天,静候又一场春暖花开。

免责声明:以上信息为瀚望号发布,不代表瀚望艺术网观点。

更多内容

阅读 2381