中国油画家王裕亮“欧洲艺术之行”画展访谈

2017-04-06 王裕亮官网

王裕亮,福建漳浦人,毕业于福建师范大学美术学院,美术学博士,中国美术家协会会员,德国图宾根大学访问学者,澳大利亚南澳大学艺术学院访问学者。现为福建师范大学美术学院副教授、硕士生导师。

【编者按】

第一次见到王教授时,我还不认识他,只是沿着内卡河散步时,看到一位画家,亚洲面孔,在河边静静作画,当时忍不住驻足观看,又不敢打扰,远远地看到他面前一幅正在完成的作品,只见内卡河水斑斓,远处的桥上布满鲜花,背后教堂被前面五彩的房子掩盖,只露出塔顶……而他本人则陶醉其中,神情专注。我仿佛是面对了一幅画中画,内卡河畔秋色下一位画家,还有他画布上的秋色内卡河畔。在被美好打动之余,又忍不住开始好奇:从来没有见过哪怕是德国人在河边画画,怎么会出现一位亚洲的画家,而且好像是中国人?

之后机缘巧合,出于对艺术的爱好,我难得督促自己晚上出门去听了一场美术讲座,才发现他是福建师范大学美术学院副教授、图宾根大学的访问学者,后来慢慢熟起来,每次遇见、交流,总是很有意思。一年的访学时间,倏忽而逝,在我看来,他的收获很多,我看到了他笔下的欧洲,还有独特的图宾根大学城,这是我知道的第一位画图宾根的中国画家,并且即将在国内举办“欧洲艺术之行”画展,我看了每一幅画,听到了每一幅画背后的故事,而这些都将有机会在画展上精彩呈现,让更多的人近距离地看到。

2017年8月4号,我们就此对王教授做了一次“突击”采访,在受到一些“烟雾弹”问题干扰和毫无准备的情况下,他依然能轻松真实地对话,让我非常钦佩。以下是采访实录:

中国油画家王裕亮“欧洲艺术之行”访谈录

1

初到图宾根·欧洲印象

2016年至2017年的访学生活

Q1

您是什么时候来到图宾根的呢?

王裕亮

我是去年十月八号来到这里。

Q2

到目前为止,大概已经一年了,是吗?

王裕亮

对,我算了一下,到后天我要回去,就是三百零一天,十个月,还不到一年。

Q3

但是整个图宾根的一年四季都已经经历过了?

王裕亮

嗯,非常感谢,刚好是在这个时间段里,经历了图宾根最美的整个四季。

《黑格尔从这里走来》Following the Footsteps of Hegel 50X60cm 2016

《农庄啤酒园》Beer Garden in the Farm 60X70cm 2017

《内卡河的白色帆船》The White Sailing Boat on the Neckar River 50X60cm 2017

Q4

您最喜欢哪一个季节?为什么?

王裕亮

我最喜欢秋天。因为我自己比较喜欢黄色,图宾根的黄色也特别的美,特别的灿烂、辉煌。在秋天转到冬天的时候,看着成片成片的黄色叶子掉下来,有一种悲壮,一种生命的轮回,一种非常有力、壮观、有节奏的秋天往冬天的转变,一种生命力跳跃的感觉,所以我特别喜欢秋天的黄色。

Q5

德国秋天也是色彩最丰富的一个季节啊。您当时到德国时有没有第一印象,或者说,来到图宾根的时候,有没有觉得自己来到外国了?

王裕亮

那是肯定的,一到图宾根,刚好那个时候是十月份,可能也是图宾根最美的季节,因为整个图宾根城市,尤其是内卡河桥的两边,都布满了鲜花,我感觉好像来到了一个梦幻的世界,非常美,印象真的是太奇妙了。可以感觉到,这个城市的人都非常爱美,你看把这里打扮得这么漂亮,而且跟那些古老的建筑又特别协调,非常融合,又很有特点。我们中国现在所有城市的建筑都比较相似,来到这里看到个性化、有特点的建筑,就会觉得特别激动,再加上一些色彩,感觉非常漂亮,很有感受,有一种震撼。

Q6

之前来的时候,有想象过图宾根是什么样子吗?

王裕亮

刚来的时候没有,刚来的时候是充满了好奇,有一种探险的过程,也是一个认知的过程。经过了这样一年,对图宾根有了一个比较全面的认知,当然,这个认知是我个人的认知,也在我的作品里得到了体现,一年四季,从秋天到冬天到春天到夏天,不同季节的转变,都在我的画笔下得到体现。

《小岛林荫》The Shade on Neckar Island 50X60cm 2016

《2017 图宾根大雪》Heavy Snow 2017 Tübingen 50X60cm 2017

《白色的遮阳伞》White Sunshade 60X60cm 2017

Q7

您在图宾根除了上美术课、听艺术讲座以外,还有做什么吗?业余生活有别的爱好吗?

王裕亮

最主要的还是旅游。游学嘛,我觉得作为一个访问学者,不能跟学生一样,整天坐在课堂里面听老师讲课,最主要还是一种交流,所以交流在我一年的访学中是最重要的。除了跟图宾根大学的艺术系老师、汉学系老师交流,包括跟学生的交流以外,很重要的一点,就是我出去游学,感受各个国家的人文情怀,不同的风情、风景,尤其是看了三十多个城市、五十几个博物馆,感受都是不一样的,对我的启发、帮助是最大的。

Q8

“读万卷书不如行万里路”呀。

王裕亮

对,“读万卷书不如行万里路”,真是不一样:你在中国学美术史,看到作品,不如你在博物馆看到原作,应该说是天差地别。因为印刷不能体现出色彩,尤其是油画的笔触,油画语言本体的美感在印刷里面是很难表达出来的;再加上我们到了欧洲,这样看了五十几个博物馆以后,对整个西方美术史有了一个非常系统、直观、视觉上的认识,这种感受是非常深刻的,有一种豁然开朗的全新认识;另外,到了各个国家,感受各个国家的风情,比如说到了希腊,你能感受到雅典古希腊的文明,也能感受到克里特岛上人民的朴实、纯真;比如说感受到西班牙人的热情与奔放;感受到意大利罗马的庄严、神圣,威尼斯的如水柔情;每个国家都不一样,包括德国非常清晰、有原则、做事非常认真的这种态度,跟我们在国内电视里看到的、跟朋友那里获得的认知是有很大区别的,身临其境的感受是不一样的。

Q9

您去过那么多国家以后,最喜欢哪个国家?

王裕亮

我觉得在欧洲很难说,最喜欢哪个国家,因为欧洲的国家就像欧洲的大学,每个大学都不会承认对方的大学最好,它们都有自己的特点,哪怕这个国家非常小,比如说列支敦士登,一个非常小非常小的国家,但也有它的特点,很美,尽管我们开车半小时就绕了这个国家两圈,但是它的美跟别的国家的美完全不一样。每个国家都各自有特点:你到了法国,感受到法国人的浪漫,还有法国辉煌的历史,有那么多诱人的博物馆,让你真的在里面流连忘返;到了西班牙,巴塞罗那、马德里,都有自己的特色,很难说哪个国家最美或者最好;奥地利维也纳,我也非常喜欢,音乐之都、艺术之都,感觉不一样。

当然从情感上,我还是非常喜欢德国。走了这么多个国家,十二个国家,从情感上,我真的还是最喜欢德国,到了德国,我就总觉得,哎呀,回到家了,有一种安全、温暖的感觉。从社会治安来讲,德国跟欧洲这几个国家来比,整个社会的稳定程度是非常可持续的,是良性的;而且,德国这个国家不管是从传统、人文还是现代科技来看,都是一个伟大的国家,很了不起,我们都感觉到非常佩服,整个社会非常有秩序,人都很包容,又很守纪律,是一个非常良性发展的国家。你看他们接受难民,让几百万的难民到这里来,他们对这个很开放,对从陌生国家来的人,也都非常友好,在路上经常走着走着就遇到一个人说:“Hallo!”他会先给你打招呼,你都不好意思呢。开始的时候我还不太习惯,因为是陌生人嘛,我们在国内很难见到一个陌生人就跟人家打招呼,在这里你就会感觉到人们很友好;另外,这里有很多我喜欢的大师,有古代的、现代的;还有,德国的高科技、机械,也都是我们非常崇拜、值得学习的,所以从我个人来讲,情感上,我最喜欢德国;而且它的消费、物价也都可以接受,不会像有的国家高得离谱,有的国家又感觉到它的贫穷。

《印象斗兽场》The Impression of Colosseum 60X70cm 2017

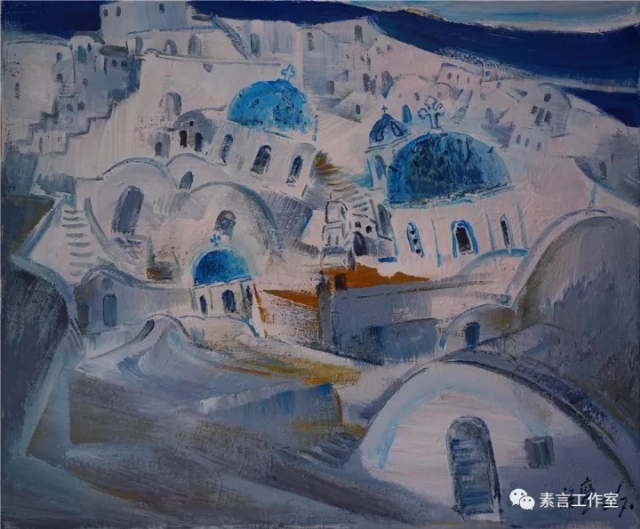

《圣托里尼系列六·白色天堂》Santorini Series VI·White Heaven 50X60cm 2017

《霍亨佐伦堡》Hohenzollern Castle 130X60cm 2017

2

艺术大师和博物馆推荐

现代人的迷失与自我表达

Q10

您最喜欢德国哪个大师?

王裕亮

在我来之前,我比较了解的是德国早期文艺复兴时期,比如说荷尔拜因、丢勒等的作品。但是,经过了这一年的访学,我非常喜欢德国现代新表现主义跟表现主义作品,包括桥社、蓝骑士这些画家的作品,我都非常喜欢,我感觉它们离我很近。像丢勒、荷尔拜因,是我以前在国内从书本上、画册上认识的,当时就觉得非常喜欢这些作品,因为它很严谨、细腻,又很有美感、有内涵,可读性很强。但来这里以后,我发现我现在越来越喜欢看十九世纪以后的作品,比如说桥社、蓝骑士,新表现主义和表现主义的作品我都非常喜欢,甚至包括博伊斯的行为艺术,我现在也慢慢开始喜欢了。因为对整个西方美术有了了解,再看了大量他们的原作以后,我才有了比较全面的认知,这跟在国内看文字介绍、画册是不一样的。

Q11

会不会觉得这些作品更能表达自己?

王裕亮

对,更能表达我的情绪。我觉得现代艺术家有很重要的一点,就是可能更表达情绪,可能没有像我国早期几位现实主义画家的使命感那么强,比如说徐悲鸿他们这一代人,我们作为现代的画家,可能更注重的是画家个人、个性的表达,情绪、情感的表达,我觉得这是比较重要的;还有对现代社会运动的关注,比如说我们国家现在是发展中国家,是一个社会主义国家,现在处在从发展中到发达国家的转型,物质到精神的转变,物质世界在高度膨胀的过程中,人的精神世界很匮乏。信仰、道德、伦理、人本身、人性本身,是我作为一个现代画家关注的东西,我们可能不太像以前的画家那样,关注战争、民族解放、国家命运,所以,我现在对表现主义、新表现主义反而更喜欢,我能感受到艺术家在表达个人情感和人性。

现在跟我在出国之前不一样,因为我在出国之前画了很多宏大的历史题材。历史题材的美术创作是比较沉重的,带有主题色彩——当然我也画风景——但这次来这里以后,在我整个创作绘画的过程,你看了我最近这些作品后就能感受到,越往后期,我就越关注我自己了,关注我自己的感受,关注我自己的情感,关注生命,还有关注整个人类之间的关系,如西方、东方、中国、欧洲,慢慢地走向人性的自我。所以我从在国内对古典艺术、现实主义的关注,慢慢走到了对现代艺术的关注。我也喜欢西班牙的一个现代画家叫塔皮埃斯,他有一件作品:一堆垃圾,上面有一个手帕盖着。这看起来很普通,材料上已经达到最极简了,已经和绘画没什么关系了,它就是表达一种观念,其实就是表达一个政治批判主题,就是说在这个遮羞布底下,里面遮住的到底是什么,是不是难以启齿的东西?我现在也能理解、喜欢现代艺术的关注点,这是我一个很大的变化。

Q12

现代人有一种迷失感,是吗?

王裕亮

对,可能在欧洲也能看出来,在整个人类各个地域都有出现这种问题。包括新表现主义、表现主义,比如蒙克的《呐喊》、还有夏加尔(的《生日》)等等,很多现代艺术家都表现了对人的追问,还有更早一点,十九世纪高更的《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》,这都是追问,对人的一种追问。迷失感在人类不同阶段都会出现:就像我们的庄子、老子,他们也有这种追问,也有这种迷失感,现代人也有,因为当物质生产高度发达、信息高度发达,甚至也可能有对战争的恐惧,对生存的关注。有一种迷失,这是人类不同阶段面临的一个问题。

《红色教堂》The Red Church 50X60cm 2016

《晨雾》The Moring Mist 50X60cm 2016

《待渡》Waiting For the Ferry 50X60cm 2016

Q13

您还记得在这边参观的第一个博物馆吗?

王裕亮

如果是说小型的博物馆,就是山上的城堡博物馆,它是图宾根大学考古学院的考古博物馆。这样一个小城市,能有这么大的收藏,里面有大量的古希腊古罗马古埃及的东西,我觉得很惊讶,猛犸象牙的马的雕塑是一万多年前呢,很了不得。这是我参观的第一个博物馆。真正让我第一次激动的博物馆,是法兰克福歌德大学旁边的(Städel)博物馆,我一下子看到了那么多大师的作品,让我很激动。

Q14

整个欧洲您参观了五十多个博物馆,最喜欢哪一个?

王裕亮

我觉得几大博物馆都很有特点,很难说最喜欢。比如说法国的卢浮宫,藏了几十万件古埃及、古希腊甚至更早的作品,一直到十八世纪,几乎所有的美术史精品都在这里,对我们了解西方美术史是很重要的,比如说《蒙娜丽莎的微笑》大家都知道,波提切利的作品、古代珍贵的雕塑作品;蓬皮杜我也非常喜欢,我倒是觉得蓬皮杜我应该再去几次,因为里面的现代艺术对我的启发很大;当然,奥赛博物馆也非常好,展览的最主要是十九世纪的作品,也包括印象派之前的十八世纪,直到印象派以后二十世纪之间的作品。奥赛博物馆里面有大量印象派的精品,还有一些现实主义、批判现实主义的作品,都非常好;橘园美术馆藏了几张莫奈的睡莲也让我很震撼;马德里的普拉多美术馆也非常的好,因为里面有西班牙大师的作品:委拉斯奎茲的、戈雅的,穆立罗的,都非常棒;索菲亚王后博物馆里面有毕加索的和达利的作品;还有米罗博物馆、毕加索博物馆……就像欧洲不同的国家一样,说不出哪个博物馆是最喜欢的,每个博物馆都有自己的精品、自己的特点;包括我刚刚从荷兰梵高博物馆回来,也很激动;荷兰的国立博物馆有我曾经读书时最喜欢的伦布朗的《夜巡》,还有几张他的作品,都非常非常精彩,还有维米尔《倒牛奶的女人》也好极了。

Q15

每个博物馆都有特色是吗?

王裕亮

对,很个性化,只能说几“大”博物馆,是以它大件的藏品价值来算,但是有些小博物馆,很有特点,比如米罗博物馆,让我对米罗的印象完全改变了。塔皮埃斯博物馆也是这样的感觉。

Q16

米罗博物馆就跟您刚刚说的一样,要近距离看?

王裕亮

要近距离看,油画是印刷不出来。博物馆里的作品,尤其是抽象作品,其实很耐看,有很多细节。

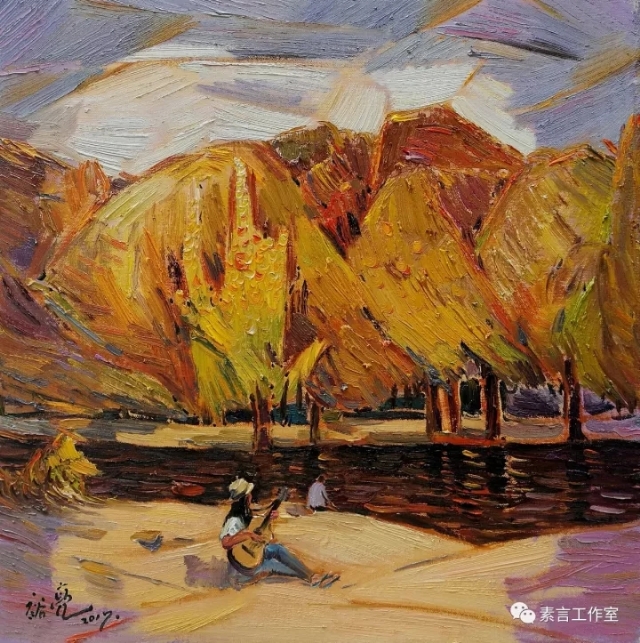

《秋之歌》The Song of Autumn 60X60cm 2017

《图宾根夜市》The Night Market of Tübingen 60X60cm 2017

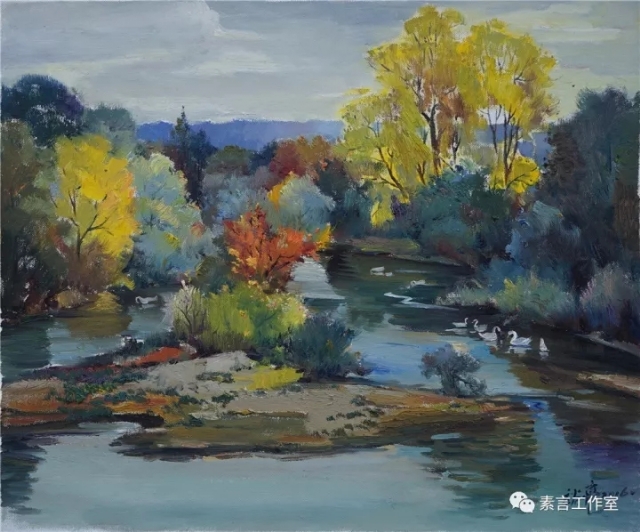

《初春》Early Spring 50X60cm 2017

Q17

刚刚说的这些画家里面有没有哪一位是对您影响特别大的?

王裕亮

比如说梵高、莫奈,在我早期的风景画里影响很大;而这次出国后的画作里,康定斯基对我影响很大。以前对我的历史画影响比较大的是伦勃朗,所以我这次非常认真地在荷兰国立博物馆里看了伦勃朗的作品。因为我对伦勃朗的光特别有感受,在我以前的历史画创作中,其实很多都受到了伦勃朗的光的影响。

Q18

您的绘画风格有没有属于哪一派?

王裕亮

总体上有两个方面,因为我的作品中,历史画偏现实主义,比较写实、表现历史情怀,这是属于现实主义绘画;而我的一批风景画,介于印象派和表现主义之间。这是两大主线。同时从我读大学一直到现在,我自己也会尝试着画很多抽象绘画。等于说,我的油画作品主要由这三个部分构成。

《阳光下的修道院》The Abbey under the Sunlight 60X70cm 2017

《蓝天下的教堂》The Church Under the Blue Sky 50X60cm 2016

《希望之光》The Light of Hope 50X60cm 2017

3

中西艺术交流

共识与碰撞

Q19

从印象派开始,有一个特别明显的中西交流的过程,之前油画就是油画,是纯西方的,但从印象派开始,它有吸收东方的一些东西,比如有一些留白啊,或者比如说像日本的浮世绘,(王教授补充:装饰性、平面性),有一些这方面的改变。东方在学习西方,而西方也在学习东方,有一种交流的过程。您这次过来也是以交流为目的的,有没有觉得东西方文化或者艺术有一些共鸣,或者说,有什么交流的可能?

王裕亮

我觉得是有的,刚才你说的西方绘画从十九世纪开始,出现了一些东方的色彩,这里面当然有两个因素,一是地理大发现:整个东西方的交流有商品上的交流、人的交流,包括马可波罗、东印度公司,大量的日本绘画、中国陶瓷出口到欧洲来,对整个西方的艺术都有影响,欧洲人到东方去,也带回一些信息和理解,包括一些书籍,甚至《易经》,老子、庄子、孔子的一些书籍传过来,有一些哲学思想也传到欧洲,这就有了交流;另外,西方的艺术发展到一定程度,必然从很科学的、光和色的关系,慢慢走到很主观、表现的东西,而这恰恰跟咱们中国艺术注重表现、注重意境、注重自我有了碰撞。其实,人类社会不管是在欧洲、在亚洲,还是在美洲,它的历史发展总有一些是相似的。我去看了附近的一个民俗博物馆,我发现他们犁田的犁跟咱们中国的犁几乎是一样的,还有很多发明、很多东西是跟我们一样的。人类的发展自然而然地就走到了一种共识,艺术也会有这样的现象。精神上的追求也好,形式上的追求也好,我们看古埃及的,再看欧洲古希腊古罗马的,和我们古代中国的一些东西还是有很多相似的。你说我们东方文明,日本的浮世绘注重平面、装饰性,但是你往前看,古罗马的一些壁画,也有装饰性,也很平面,也很有意思。从我自我来讲,当然也有一些冲撞,因为我自己本身带着中国文化,我也喜欢中国文化,而我学的是西洋画,自然而然也会有一些交融。东方人使用西方的媒介来表达一种主题,形成的画面自然富有东方的情趣,有东方人的风格,还是不一样的。

Q20

现在东西交流这么频繁,中国艺术被西方影响也比较明显,比如说之前我们都画中国画,但现在大家很多都喜欢油画,您觉得,会不会有一种可能,就是西方艺术把中国艺术给吞并掉?

王裕亮

这是不可能的。尽管全球化一直在发展,但是每一个民族自然有自己民族固定的一种审美方式,就像我们喜欢白一样,比如我们形容一个女孩子“一白遮百丑”,但是欧洲人就喜欢在太阳底下晒得黝黑黝黑的,审美一定带有一种地域、区域的色彩。我们的国画现在也受到了西方的影响,国画里也出现了欧洲的重色彩、重空间、重写实等现象,这都是碰撞的结果,但是从审美的理想上,还是有区别的,情怀还是不一样,这就是各个民族艺术的魅力吧。

Q21

是审美吗?

王裕亮

是,根源还是在审美,民族集体的审美,还是有区别的。

《十月内卡河》Neckar October 50X60cm 2016

《内卡河之晨》Neckar Morning 24X30cm 2016

《晚冬》Late Winter 50X60cm 2017

Q22

在全球化的过程中,中国其实还属于弱势的地位,目前来看,整个全球化文化其实是一种西方文化霸占的情况,我们是一直向西方学习的,所以就会有这个问题:在我们学习他们的过程中,我们的文化、我们的艺术形式会不会被他们吞并呢?

王裕亮

用“霸占”这个词比较偏激,其实是“主导”。因为整个西方文化主流目前毕竟是属于发达国家的,尤其是美国。美国的经济高度发达、信息高度发展,意识形态渗透和文化的渗透也是属于国家战略其中的一个部分,自然而然中国肯定是会受到影响。受到世界的影响、西方发达国家文化形态的影响,这是毫无疑问的,但是“会被吞并”是不太可能的,我们毕竟应该自信咱们有五千年中华文明的光辉历史。任何一个民族的文化为什么能一直有活力、有生命力,主要还是这个民族的集体审美共识,还有传统思想一直保留下来、一直传承下来。这个力量比较大,这种力量不那么容易被外在影响完全颠覆,就像我刚才说的中国人对女孩子的审美是“一白遮白丑”,而西方人喜欢晒太阳、古铜色,甚至我们认为不美的他们认为美一样,这还是有一定区别的,而这种区别恰恰是非常重要的,这种属于审美理想上的区别,会使这个民族本身的文化体系一直传承下来、具有生命力,所以不会存在被吞并、被霸占的可能。一个国家可能会被灭亡,但是他的文化可能会一直存活,会一直有生命力,就像古罗马把古希腊给整个吞并了,但是古罗马受古希腊艺术的影响太大了,它一直存在,甚至形成更强的审美理想。

Q23

就您个人而言,作为一个东方人,学习西方的艺术,会不会有时候有一些困惑?

王裕亮

这个困惑肯定是有的,因为我们使用了西方人的材料,这本是他们的长项,如果拿他们的长项来跟我们比较,我们当然会有一定的缺陷,相对来讲,对油画材料的使用不如他们,再加上这是他们的传统、他们的文化——油画在这里已经发展了几百年了,从十五世纪甚至更早的丹培拉,甚至一千多年的古罗马的肖像画,其实就已经表现出了油画的特征、特点来——我们的油画历程其实才百年的历史,很显然,跟他们比较,我们对材料的使用、对他们传统的理解,是不如他们的,这是毫无疑问的。但是作为一个艺术家,我觉得,应该把油画当做一种材料、工具,用这种工具来表达情感、对世界的认知,表达对艺术、对生命的一种理解,这才是重要的。它应该是一种材料。你看我们二十世纪中国比较伟大的艺术大师,比如说吴冠中。吴冠中就把西洋画不叫油画,叫油彩,把中国画叫彩墨,不叫中国画了,因为叫中国画就显得有局限,只限于中国人,他把中国画称为彩墨画,就很世界性。他表达他的艺术追求,表达他的情感,表达他的理想,表达对生命、对自然的认识,那么他的作品就变得又有民族特点,又有世界性。所以我觉得,应该把西方的油画,当成一种对材料的认知,而不是把它当做西方人的东西,不能跟西方人比写实、比他们的长项,应该要扬长避短,这样做出来的东西就有咱们自己中国、东方人的特点。

《春风拂面 》Breezing in The Spring 50X60cm 2017

《内卡河之冬》The Winter of Neckar River 50X60cm 2017

《图宾根的冬日》The Winter of Tübingen 50X60cm 2017

Q24

那您觉得,中西绘画比较起来,哪些方面有什么不同,或者说,有什么异同?

王裕亮

我因为自己是搞油画的,比较多的是从绘画上、架上绘画上来讲,两个“中”“西”呢,我们讲中国和欧洲吧,因为西方又太大了不好定义。我们讲中国和欧洲的区别,有三个方面,一个是哲学思想的区别,这是比较重要的;第二个是材料特征的区别;第三个是地域属性的区别。这三点导致中国绘画艺术跟欧洲绘画艺术本质上的区别。

比如说哲学思想:我们中国人的哲学思想,我们的禅宗、佛教、道教、儒家,比较注重的是写意、修心,所以表达出的是意境、主观;欧洲人的哲学思想总体来说比较科学,重理性。所以他们发展出来的是重视光线、重视写实、重视色彩,这跟我们重视笔墨、重视气韵是有很大区别的,它们所形成不同的认知,是两大绘画体系的核心。

第二个是材料属性:我们的国画颜料是矿物质材料,纸张是宣纸、绢,还有毛笔,相对来讲,整体特征都比较柔软、比较温和,所以表达出来的东西就是“晕染”的这种感觉,笔墨,墨分五色。中国画的材料属性上也有局限性,相对来讲,表达的色彩不是很华丽;而欧洲的油画,从丹培拉到油画的发展,它的整个色彩域很宽。就像咱们中国的乐器表达的音域比较窄,比如说三弦或五弦,欧洲的音乐呢就有点像交响乐,钢琴上面几十个音符,比较宏大,表达效果不一样。油画表达的是光线、立体感,表达真实的客观的世界。

第三是地域上的区别:中国处于温带亚热带地区,这个地域相对来讲色彩比较单一,人的肤色也比较单一,大家都是偏黄色和黄褐色。而在欧洲色彩变化非常大,春夏秋冬四季,色彩很华丽:你看建筑也好,人的肤色也好,眼睛都有棕色、绿色、蓝色等,头发也有各种颜色,就适合油画来表达色彩。

Q25

中国画家怎么使用西方工具来表达自我?

王裕亮

我觉得最主要的还是要把它当做一种材料来认识,就像使用中国画颜料一样,只是一种媒介、一种工具而已。有的画家会感到困惑,因为油画传到中国才一百多年历史,但是在欧洲,油画发明已经五百多年了,再往前推,丹培拉其实已经有将近两千年的历史了,到古罗马的肖像画,已经很能体现油画的性质来。

我认为作为一个画家,应该把油画当做材料属性来认知,这样才能充分发挥个人对人生、对艺术的理解、思考,所以作为一个中国画家,画油画,应该把它当做一种工具,当做一种材料,而不要给它属于欧洲人还是属于中国人的这种限制,这样比较自如。

我这次到维也纳去看了席勒的作品,我觉得他可以把油画的性能发挥到极致,里面有很多我原来没有看到的油画的效果,他做得非常好,他把油画这种材料的属性用到极致。当然他把材料用到极致只是一种手法,就是用这个工具用得最好,就好比我们到某个地方,用哪个工具最快,坐汽车还是走路,哪个最快、最有效,席勒把油画发挥到了极致,但最重要的还是在于他表达了他的思想。Idea,才是最重要的。一个艺术家,只有真正地表达了他自己的思想,作品才伟大。

《红树》The Red Tree 50X60cm 2017

《雪中父子》Father and Son in the Snow 50X60cm 2017

《飘》Floating 50X60cm 2017

4

个人体验与绘画创作

最个人的也是最普遍的

Q26

接下来问一下您个人思想方面的问题,首先是您自己在海外生活的体会,尤其是您情绪方面的变动,有没有什么自己感触特别深的?因为我们在国外可能会有些特别情绪化的时候,比如说会突然特别伤心、特别快乐,或者特别好奇、特别激动,反正情绪波动要比在国内更大、更明显一些,对于您个人来说,有没有经历过这些“明显”,什么时候、什么情况?

王裕亮

有的。你来到一个陌生的地方,从一开始登上飞机那一刻起,到降落,你对陌生的地方可能会有一种不安。我想这是所有人,包括留学生、访问学者都会有的感觉。一个人来到另外一个地方,对未来没有认知,很多东西都是“可能”。当你踏上这个土地的时候,就会有那种感觉。

就像我第一天到德国过海关,海关工作人员问我:“你来干什么?”我说:“我来做访问学者。”“那你把你的材料给我看。”我说:“哎呀,完蛋,我的材料都放到大箱子里托运去了。”他说:“那不行,你必须拿东西给我看。”我说:“我能不能进去拿?”他说:“不行,你进去就入关了。”当时我问他:“那我怎么办?”他说:“你回去吧。”就这样耽搁了半个多小时。最后给朱老师打电话,因为是早晨,凌晨六点,电话一直通不了,网络又上不了,那是一段很煎熬的过程,好不容易把朱老师的电话打通了,她跟海关解释完后,我自己才慢慢冷静下来。这都是一个过程,到一个陌生的地方,可能很多人都会有这种经历。

后来到了这里刚好有几个朋友非常关心我,让我度过了前面的适应期。期间呢,当然也会想家,难过、伤感,这都会有的。毕竟我已过了不惑之年了,又是一个大学老师,所以自我情绪的调节能力还是有的,我还是一个画家,所以我很好地利用了画家的身份,把自己的情绪,开心啊,难过啊,对家里人的思念,还有一些迷茫,都体现在画布上了,这是我的优势,也是我解脱的一个办法。当然,也通过旅游,比如说去一些国家、看博物馆、看书,也会消除这些情绪波动。

Q27

还有几个问题是关于您的画的,刚刚您说会把情绪表达在画上,那您在画的时候是怎么表达这种情绪呢,是通过色彩,或者通过您自己的一些再创作,或者构图啊,或者您刚刚画里的狐狸啊等等来表达,还是有别的表达方式?另外,有没有特别触动您的颜色、人物或者是某种画面?

王裕亮

能触动我的东西,其实是根据不同的时间、不同的地点、不同的情感产生出来的,有很多的偶然性,没办法去设定,也不是说我就固定用某种符号来表达,可能在某阶段,比如说有时候是一处风景,有时候是一段音乐,有时候是一个动物、植物……不是特定的,很多东西是有感而发的。艺术之所以很精彩,就是它不是事先设定的,是未知的,我来之前我不知道我会画什么东西,也不知道会画成什么样子,会表达出什么东西,这恰恰是它打动别人的地方。

《图宾根.红满天》Burning Tübingen 60X70cm 2017

《晚霞》Sunset Glow 24X30cm 2017

《苹果熟了》 Ripe Apples 50X60cm 2016

Q28

您有没有一些灵感的来源?就是因为艺术是未知的,所以有时候会突然好像灵光一现,突然特别有想法,有没有经历过这样的时候?

王裕亮

那是会有的,尤其到这里来,会经常有。比如说,看到某个东西,你一下子很想去表达它,比如我对教堂的理解:我对教堂很有感受,再加上欧洲这么多人对宗教的信仰、虔诚的程度,包括宗教绘画,教堂里的庄严、肃穆,还有它的历史,经过几百年一直壮大,很有生命力,让你很想表达它。这是一种灵感来源;另外呢,有时候是情绪,比如说某个很开心或者很伤心的时候,这种情绪也会成为灵感的来源;还有一种是到某个地点,比如到了圣托里尼,希腊的这个地方,或是到了罗马,你可能对此很震撼,就想要去表达,再比如刚刚到图宾根的时候,你可能对秋色、对冬天的景、白雪的色彩也很有感觉。灵感来源有些时候是色彩,有些时候是某个物、某个情感、某个建筑,都不一样。

Q29

会不会因为艺术本身就是有未知性的,所以反而一些未知性的事物会更加启发它?

王裕亮

对对对,正是这种未知的东西,恰恰就很美好,很有吸引力,也是艺术产生魅力的地方,也是它的特点。因为每个人看一个东西不一样,对不对?那你作为一个艺术家,可能会发现一些别的东西。通过这几次讲座,我把画图宾根的景给大家看,大家都觉得:哦,原来“我们”这个地方有这么美,原来“我”都没有发现。尤其是我在现场作画的时候,路过的行人会驻足来看我的作品,有时候甚至走过去又返回来再看,看完后自己还掏出手机来拍照:原来这个地方是这么漂亮,“我”每天都在走过,但是却忘记了去欣赏它、发现它、感受它。这就是说“不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”

Q30

最后一个问题是关于您马上要开展的画展的,能简单地介绍一下您对画展的设想,还有时间、地点吗?

王裕亮

我这次画展,最主要还是对我母校的一个汇报,也是回报,报答他们资助我这次出行访学。我对他们回去以后有汇报,基本上选的地点大概会在省里较高的美术殿堂,比如说福建省画院、福建省美术馆等这样的地方。展览大概以这次欧洲之行为主线展开,一个中国人怎么看待欧洲、怎么画欧洲,一个中国画家笔下的欧洲,让中国的观众在中国能看到欧洲的美景,对欧洲的人文、自然景观有个认识,同时我也会展出一些照片、一些包括像这样的访谈、一些自己的所见所闻,是这么一个设想,带有专题的学术展览。

非常感谢!

■ 采访后记

当我们和王教授对话的时候,他的妻子杨幼梅就在旁静静地作画,杨老师是福建省美术家协会会员、福建花鸟画协会理事、福州烟山画院画师,他们两人一作油画,一作国画,可谓琴瑟和鸣。采访结束时,杨老师的国画也画好了,放在一旁等待风干,我忍不住上前观看,是一株植物,卓卓而立,婉约动人,于是就想到之前王教授讲过,画具、形式、材料都是一些方法,画家使用它们表达某种情绪、某个主题,绘画是个漫长的过程,有很多画家个人的构思和心绪在里边,用一种具体的手段,呈现出抽象的内涵,真正打动人的是那些瞬间、偶然、未知、思想与感情,那是看不见、摸不着,却又似真真切切存在的,而观者如果可以欣赏,也许能感到美好,能受到启发、产生共鸣呢。

| 中国油画家王裕亮“欧洲艺术之行” |

免责声明:以上信息为瀚望号发布,不代表瀚望艺术网观点。

更多内容

阅读 1744