强悍的笔墨会说话

2024-06-03 孙跃雄

折入江滨路欣隆盛世外滩小区,进到某幢,乘电梯至33层,我和编辑老陈,找到了孙跃雄的书画工作室。 门外悬牌“不远斋”。

突然想到古龙的《天涯明月刀》开篇——“天涯远不远?”“不远!”“人就在天涯,天涯怎么会远?”

……

门开了,走出来一人。一副黑框眼镜透着知性。简约的着装兼具休闲与干练。他浅浅一笑,邀请我们进屋,举手投足间略带古龙笔下侠士的潇洒。房子不大,布置很温馨。惹人注目的除了壁上装框的画作,更有那靠墙排列满橱满架的书。淡淡的墨香引我们走向正厅里那张画案。一沓沓练字的宣纸叠放一角,最上面的隶书墨迹清晰可辨。不远处,镇纸压着一幅画,虽未完成,但所绘的苗寨风情人物已呼之欲出。

不远·重拾“呷茶!”孙跃雄招呼我们落座。茶室通透,外面是阳台,徐徐吹来江滨的风。

石斑木盆景逸出一枝花,长长地伸向古朴的茶几。日式老铁壶咕噜咕噜作响。新沏的岩茶白烟袅袅。我们的话题从“不远斋”切入。

“不远”是“离市区不远”。孙跃雄说,之前总会请爱书画的朋友过来坐坐,“彼此住所离市区不远,自可常来常往”。

除了这层浅白的意思,“不远”也借鉴了朱熹手迹“不远复”的典故:“不远复,语出《易经》‘不远之复,以修身也’。意思是说走得不远,就应回头自我审视一番,以此反省,修身养性。”

看来,“不远斋”和古龙扯不上关系。不过,论到重友情,孙跃雄倒有些像古龙。

“不远斋”里珍藏着多份“友情”。它们老而弥香,愈品愈醇。比如条幅“不远斋书画”是书法家黄正非所题;那副纸沁黄斑的对联“独持偏见,一意孤行”是书法家黄榕城二十年前所书,写得苍劲雄浑,颇有何子贞的韵味。“榕城兄说联句出自弘一法师的偈语。勖勉之谊,至今感念。”此外,“友情”还展示了画家王新伦的侍女,书法家高亚强、艾青的扇面小楷。

孙跃雄重拾画艺无疑是友情促成的。当年,他从福建师范大学毕业,就选择放弃所学的绘画,投身从事装修设计。不过,他没忘记中学时代一起在青少年宫学画的几个老友,“大伙时不时会联络、串门。”老友柯毅也吃“设计饭”。2012年,柯毅就开始挤出时间绘画。“我们都有爱画画的初心。只是,梦想曾被现实蹉跎。”柯毅走出了“在自己身上,克服局限”的第一步,并多次劝孙跃雄拿起画笔,做个追梦人。禁不住老友“煽动”,2016年,孙跃雄决定重出江湖,启动绘画方面的学习和创作。

因缘·修行

“虽说大学读的是美术,但毕竟十多年没碰了,脱节是难免的。”孙跃雄说,囿于日常工作,他不可能“了无牵挂”地说走就走,远游拜访名师。所谓“回炉再造”计划一度圈在闽南。一次偶然的机会,孙跃雄在厦门认识了画家王新伦。“当时在某画廊见到王老师的巨幅人物画,很震撼。”孙跃雄称其偏好强悍的画风,而王新伦刻画的那些普罗大众,形象塑造力强,“眼缘对上了!”当他同王新伦交流,更觉志趣相投,“我很认同王老师的一些创作理念,如大胆吸收西方油画的一些表现方法、强化一些中国画线条的表现力……”

更重要的是,王新伦的学术资历有目共睹:是集美大学美术学院教授,中央文史馆画院研究员,清华大学美术学院书画理论与创作高研班导师……“这不正是我要寻找的名师吗?”一份直觉暗示孙跃雄:因缘和合,一切都是最好的安排。

顺缘而行,孙跃雄遂入王新伦门下学画。在导师的教诲下,孙跃雄发奋将错失的时光弥补回来,愈学愈兴奋,越画越有味。一溜烟,他顺利从清华大学美术学院美术理论与书画创作高级研修班结业。一帮老友为他喝彩:“孙大圣归来了!”

一番“归去来”,孙跃雄早年埋藏于内心的艺术种子在国画现代转型的新境中再次萌发,且一发不可收拾。他常抽空跑外地采风写生,作品也多次入选省级、国家级各类画展。2023年是孙跃雄的“丰收年”:画作《捷报传苗寨》被民族文化宫收藏,本人也被国家民族画院聘为画家(研究员);在漳举办的《刹那四季——孙跃雄水墨小品展》反响不俗,“经由艺术的耀显,曾经的匆匆照面之物被焕新于前,我们驻足于此,一同参与着对万物的照料……”有阅者留下这样的感言。这一年,孙跃雄入籍中国美术家协会。

表现·求索

“绘画不能同时代脱节。”受王新伦艺术观念的启发,孙跃雄一系列的题材创作都是他有感而发的结果。作为漳州人,他对闽南生活风情自是熟悉,但他仍一次次踏访海岛、渔村、田头、工地、市场,在深入普通劳动者的生活中感受人与自然,记录具体的绘画素材,从中提炼出艺术主题和表达内容。而这也让孙跃雄的画作易与观众产生情感共鸣。

采访当天,孙跃雄向我们展示了一幅新近创作的《赶潮人》。画面上,几位老中青女性劳动者组成的群像伴着一艘满载的渔船阔步前行。神情淡然的年长者以娴熟的动作及质朴的个性营造出场景的真实,远景人物面带微笑,分享着劳作后的喜悦。从画面的布局看,渔网与竹架的穿插协调着个人动态与群体行为,脚下的浪花与活蹦的鱼儿则进一步烘托丰收的欢氛。远景的渔船、桅杆及叠放的船桨以劲挺的墨线写出,横斜式的排布既拉伸了空间纵深关系,又协调了画面的节奏变化。与此同时,画面人物着装亦展现了浓郁的闽南风情,斗笠、头巾别具特色,碎花红衣的鲜亮色调凸显了“幸福是奋斗出来的”的主旨。

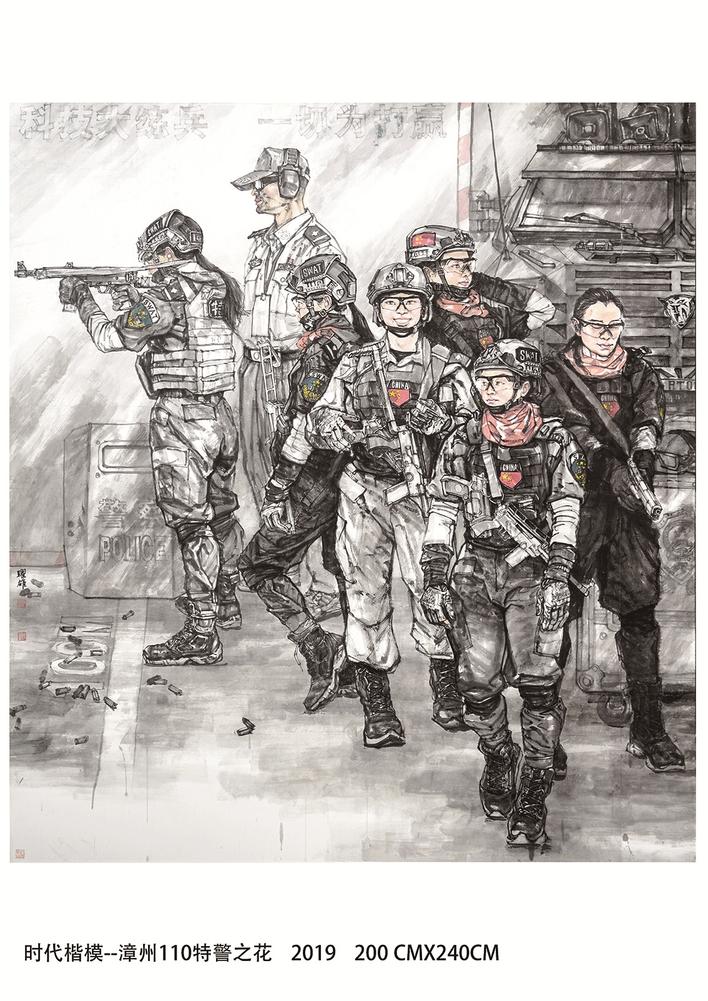

孙跃雄早年沉迷摄影,他把对摄影构图的敏感也带到绘画。其笔下,一些定格于瞬间的“镜头”反映着时代生活的片段,只需读者的联想参与其中,画面即有了史诗般的叙事可能。如作品《漳州特警之花》《战疫已闻初解甲》等,展现了画家的细节刻画及对大场景的掌控力,尤其是对人物着装、机械、车辆、器材的细致描绘,传达了画家的敏锐体察和独特感受。

孙跃雄还画有许多水墨人物肖像,有两样特色让人印象颇深。一是取像神速。他往往用时不多,就捕捉到对象的主要特征,且用笔流畅,一气呵成。这看似是能力问题,却是一种作画的心态使然,没有心无杂念的专注是不可能做到的。二是充分关注当代审美意趣,线条粗犷、墨色鲜明,重视线的节奏与组合变化,常以饱满的构图及大体块的塑造,追求表现“丰碑式”的视觉效果。那样的线条力道看得出是有经过书法的锻炼。孙跃雄也承认了这一点:“我的绘画启蒙老师是庄毓聪。他强调写意,书画相通。”孙跃雄说,自幼对水墨及书法的涉猎滋养着他后来的创作,“书法对绘画肯定有帮助。不临帖,画画的线条没味道。篆隶是书法的根基。我现在爱临碑,写《张迁碑》《好大王碑》这类隶书;有时也写吴昌硕临《石鼓文》的篆书。”“啥时候再办个展?”

我们喝着茶,抛出一个话题。“顺其自然。”孙跃雄笑道,“得先有一批让人惊喜的作品。”怎么个让人惊喜?极短的一趟来回,孙跃雄手上“变”出一叠美女小品画。“我目前正创作两个系列。一个是‘美女与猫’,我觉得爱猫的女子颜值一般不会差;一个是‘簪花美女’,如今簪花围挺火,小红书上有很多簪花自拍照,我便‘拿来主义’,略加改造。”我们饶有兴趣地一幅幅欣赏,真心祝福画里的这些小姐姐能早日“走出去”见见世面。

窗外暮色渐浓,我们起身告辞。

归来途中,新月一弯悬天幕,似娥眉。

我蓦地又想到了《天涯明月刀》,想到了古龙。古龙在《谈“新”与“变”》一文写道:“我们至少应该向这条路上去走,挣脱一切束缚往这条路上去走。现在我们才起步虽已迟了些,却还不太迟!”

其实,绘画亦可作如是观。

免责声明:以上信息为瀚望号发布,不代表瀚望艺术网观点。

更多内容

阅读 2051