崔老师其人,也如他的画——诗意的儒雅,温润的谦逊。他平和、豁达,具有和宇宙相同的宽广。

他从不吝惜对他人的欣赏和赞美,文人相轻、同行相忌……这些人们世世代代总结的人性之弱点,在他这里是不存在的,或许是他早已克服了对自身的怀疑。我想这缘于他内心对自我的坚定,和对艺术真正的热爱。他只是去做这件事,过程即是目的。

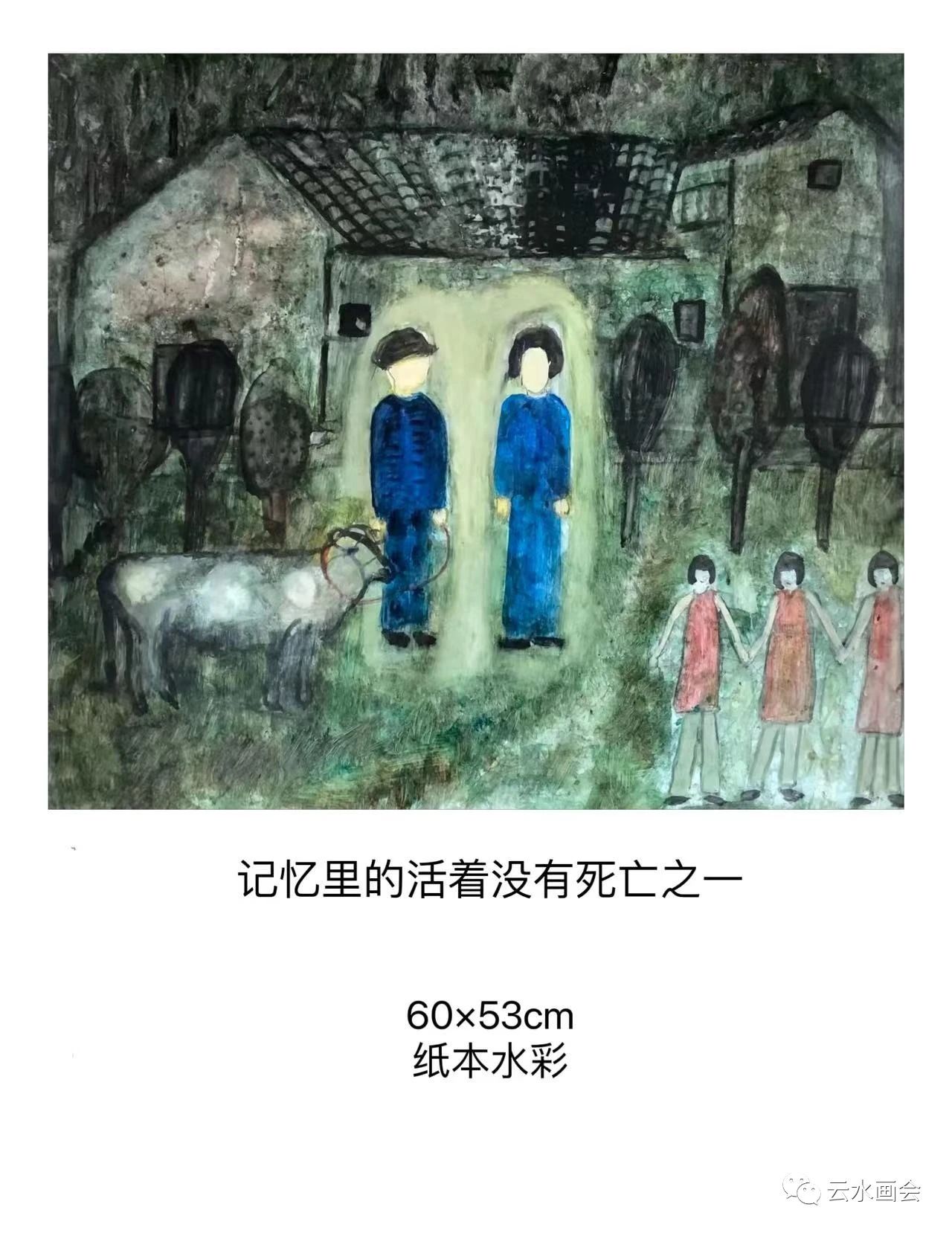

后来,去崔老师画室参观,又看到了他的涂鸦和老成都系列。对我的震撼不可谓不小。他喜欢置身现在,放眼曾经和未来。他总是站在他的独特的角度,去解读这个世界。柏拉图说:哲学从惊奇开始。我想,不仅哲学,艺术何尝不是这样?艺术就是要在司空见惯的平常里,提出最基本的质疑,要在不解的疑难中,开出善美的花。

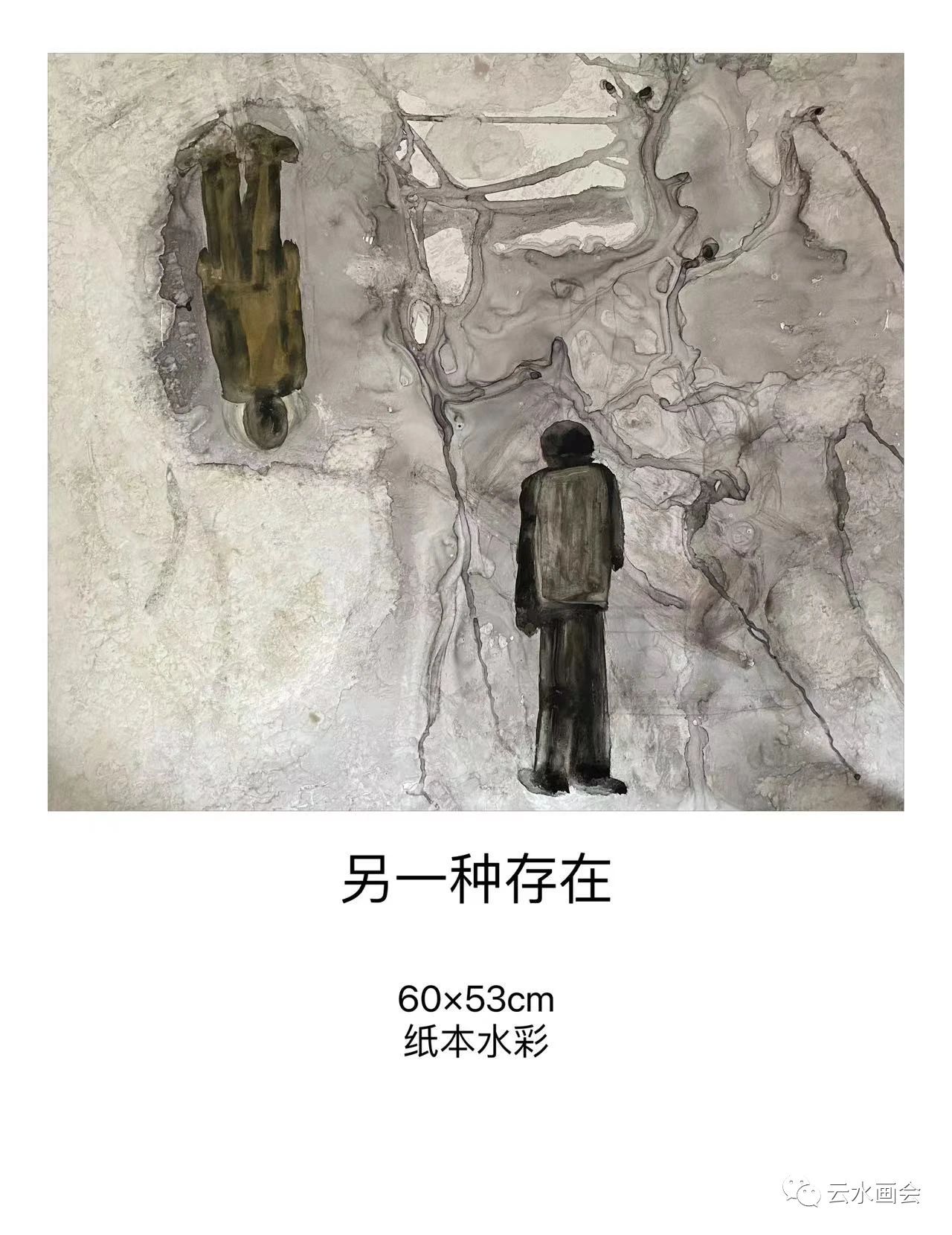

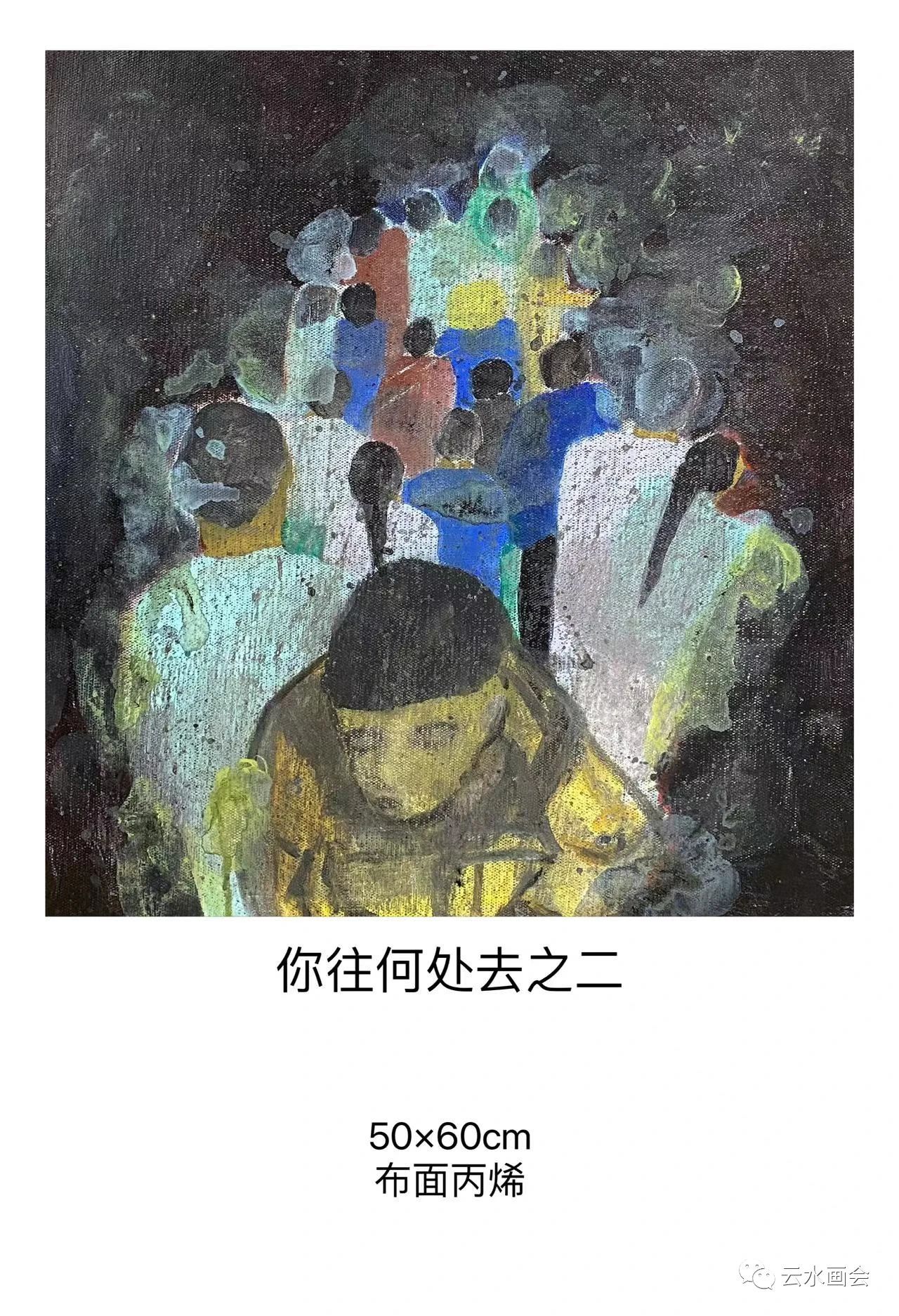

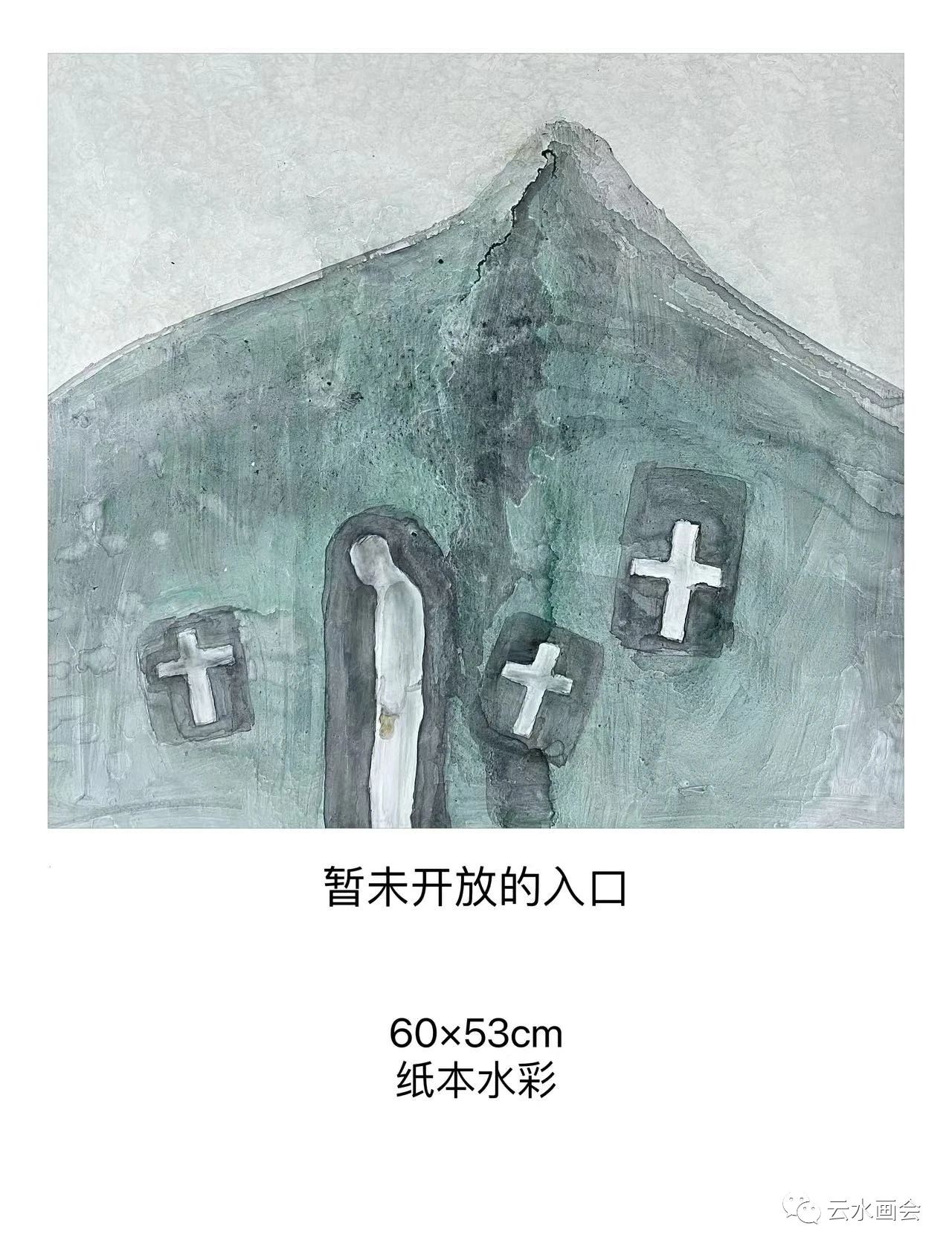

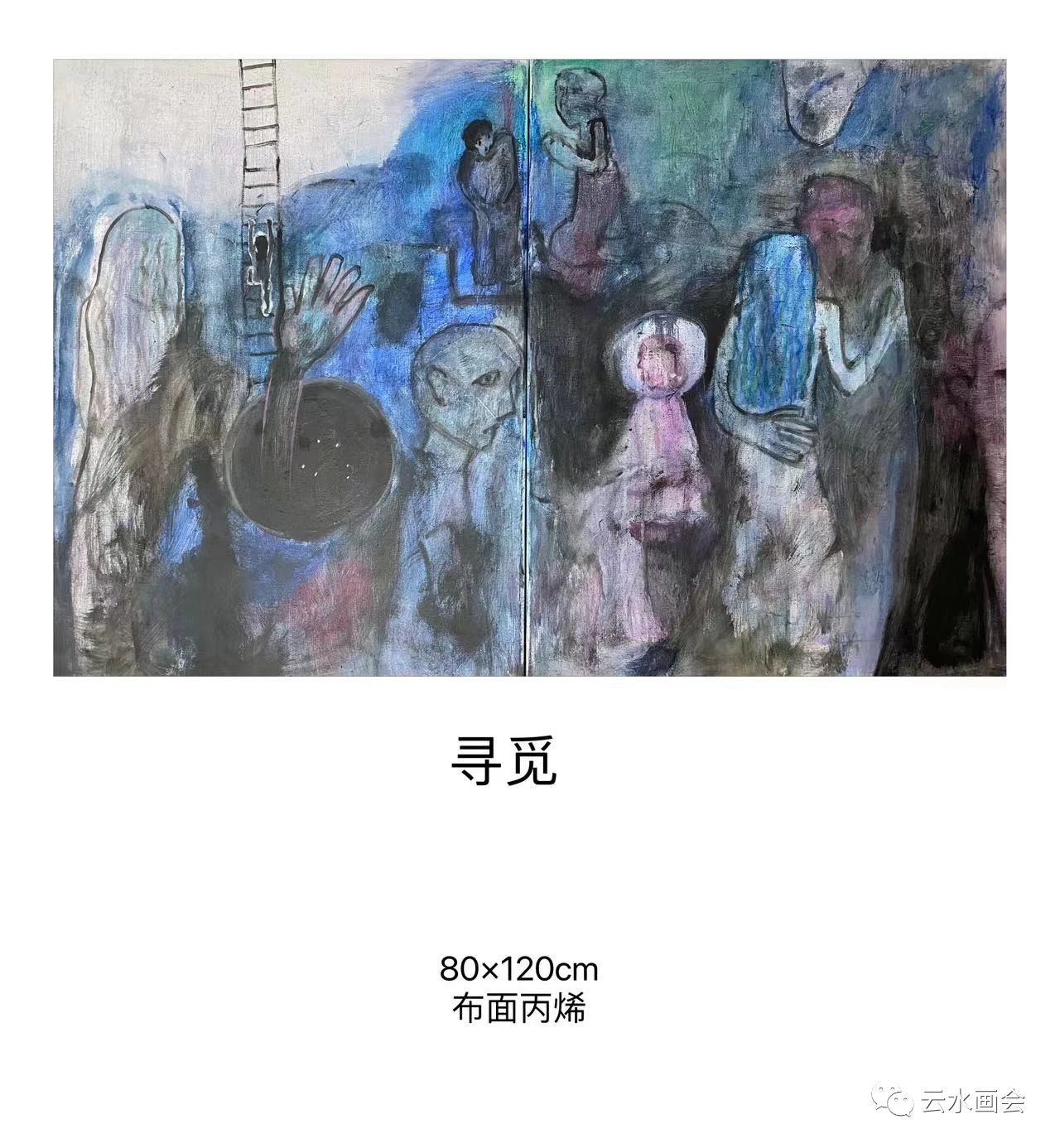

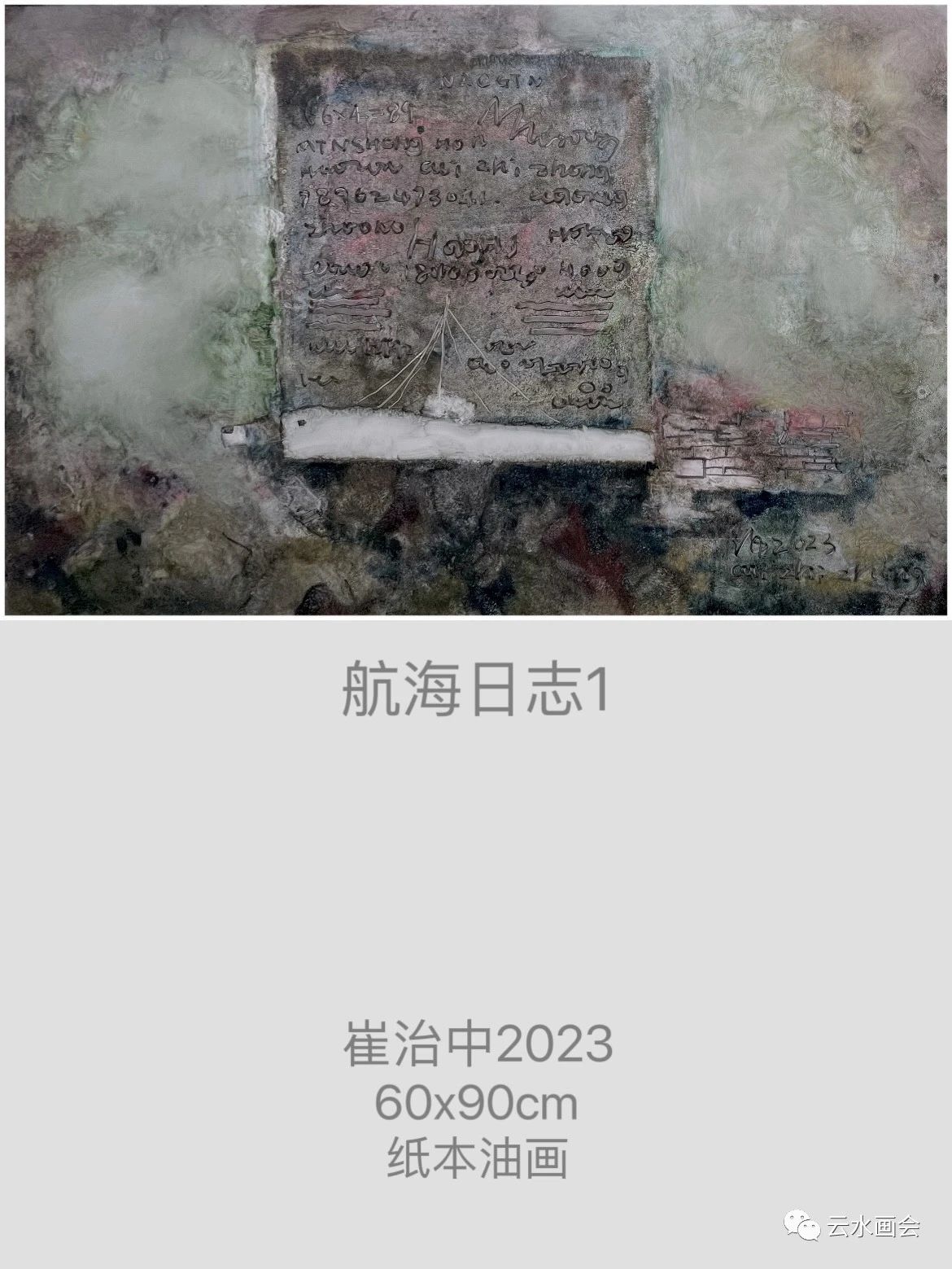

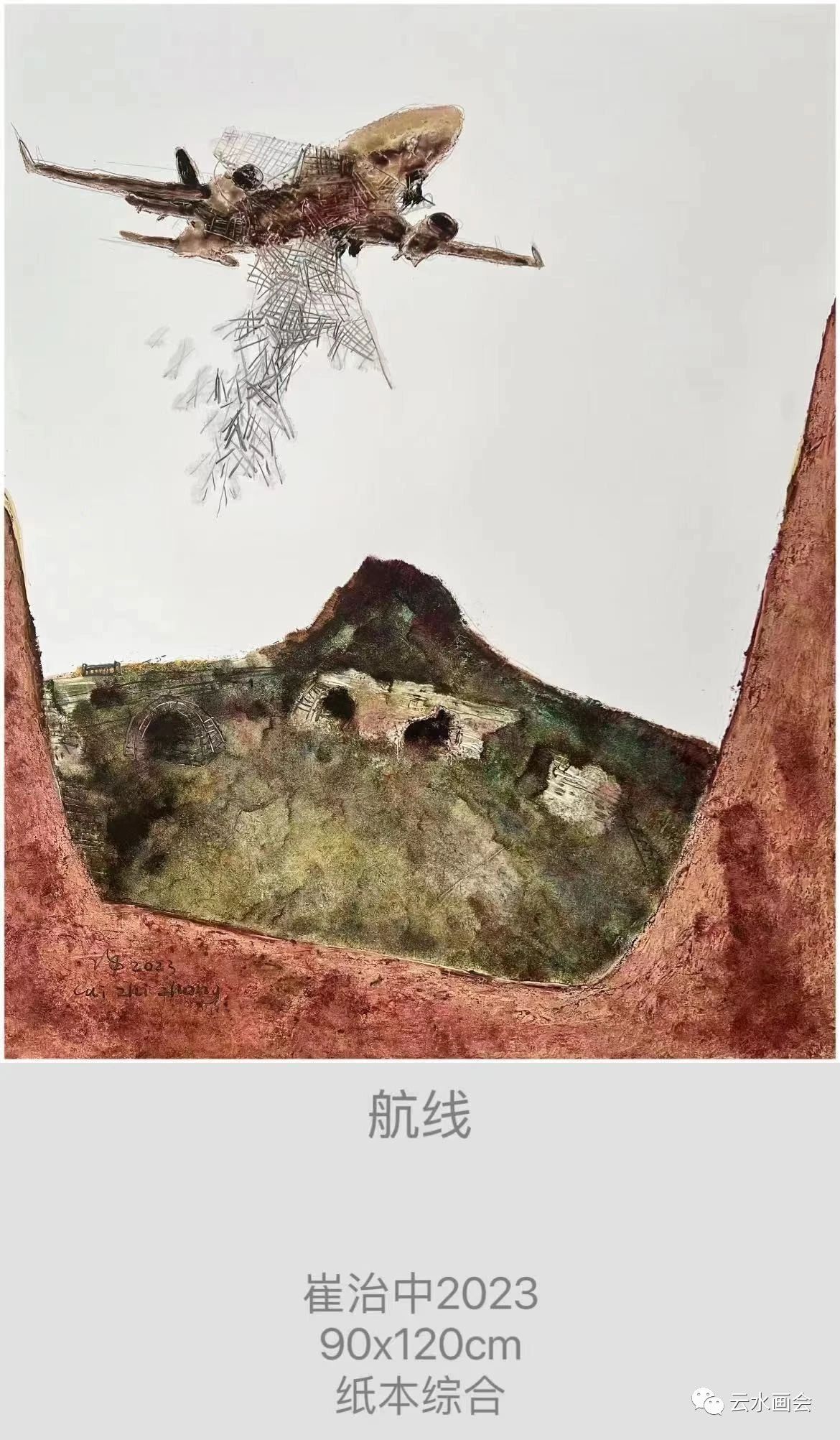

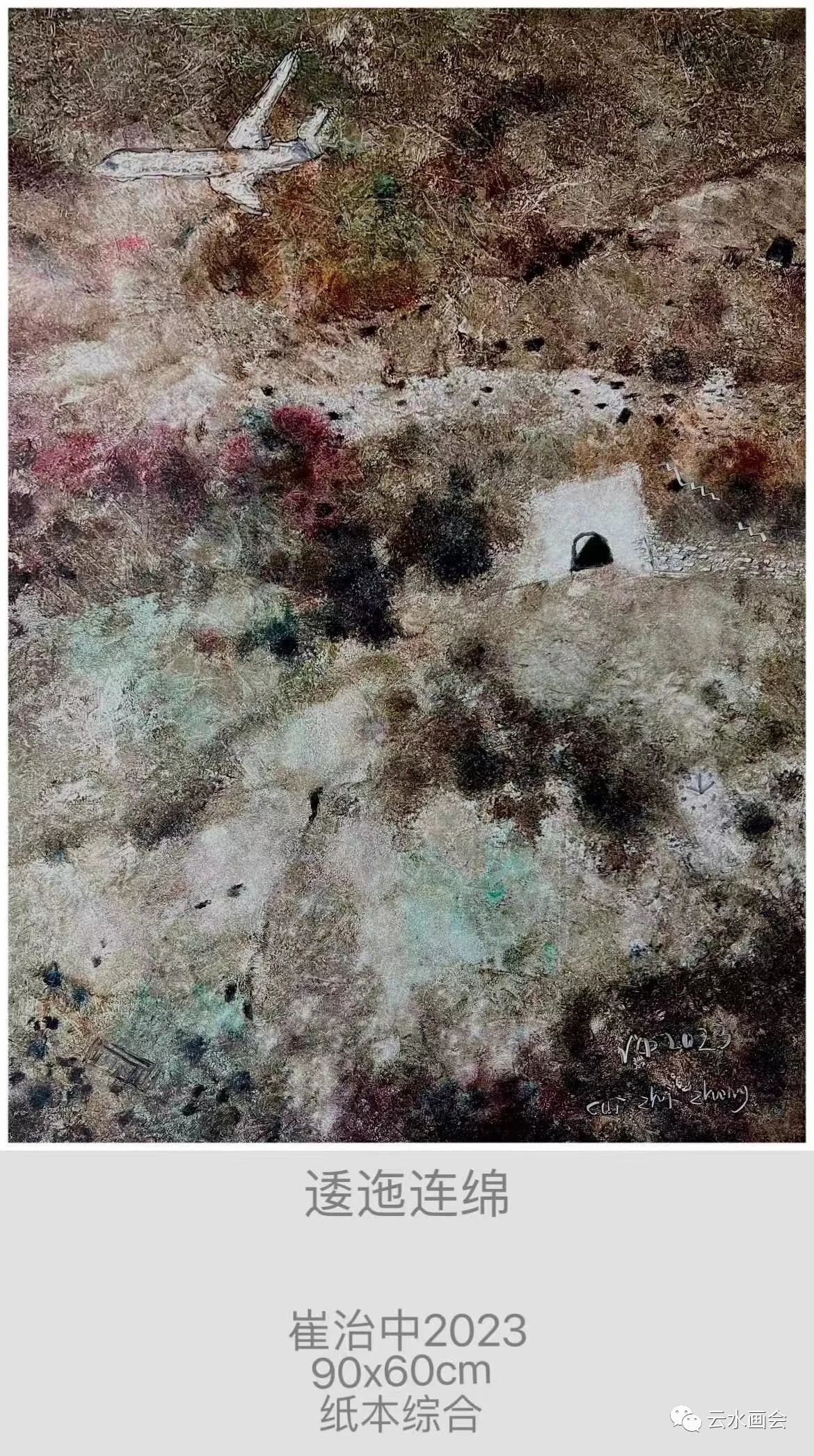

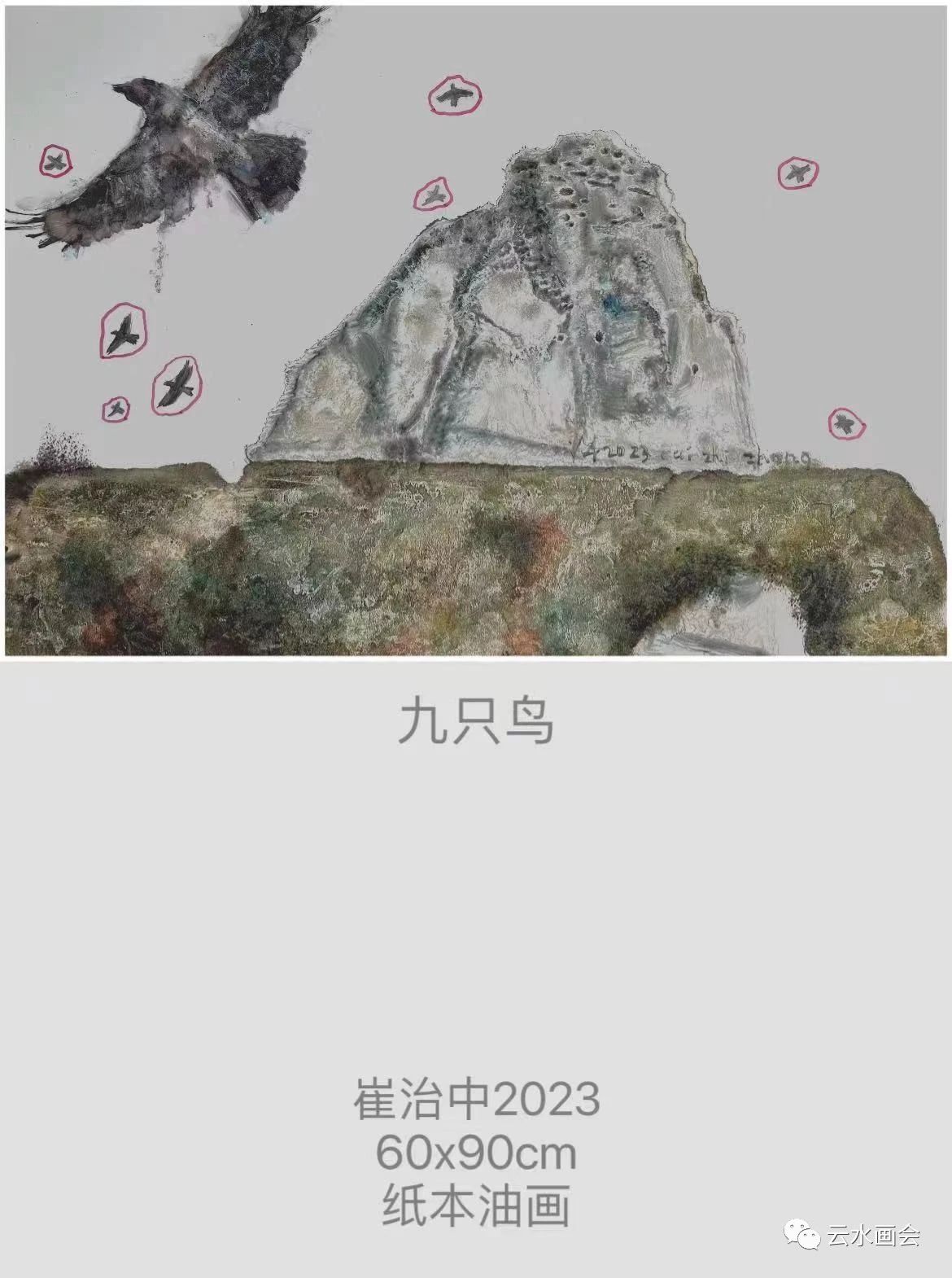

此次他的三星堆系列,更是放眼更远的过去,对话五千年前的高度文明。那些不被今人理解、无法被解读的形象和事物,都进入他的画里,被他照亮,被他复活。他并不单是记录,还注入想象和情感。

历史并不是成块的时间,它由分秒组成,分分秒秒也都有着无限的事件发生,有着无限的心魂在寻觅。那个看似已经中断的故事,时隔千年,在崔老师的画笔下,艰难并且寂寞地继续着。

读画,我想也和读书一样,并不仅仅是去读一个画面一个故事,而是去解读作者的角度——原来,还可以从这样的角度这样去理解——我们的世界因此拓宽了,我们的理解因此多元了。

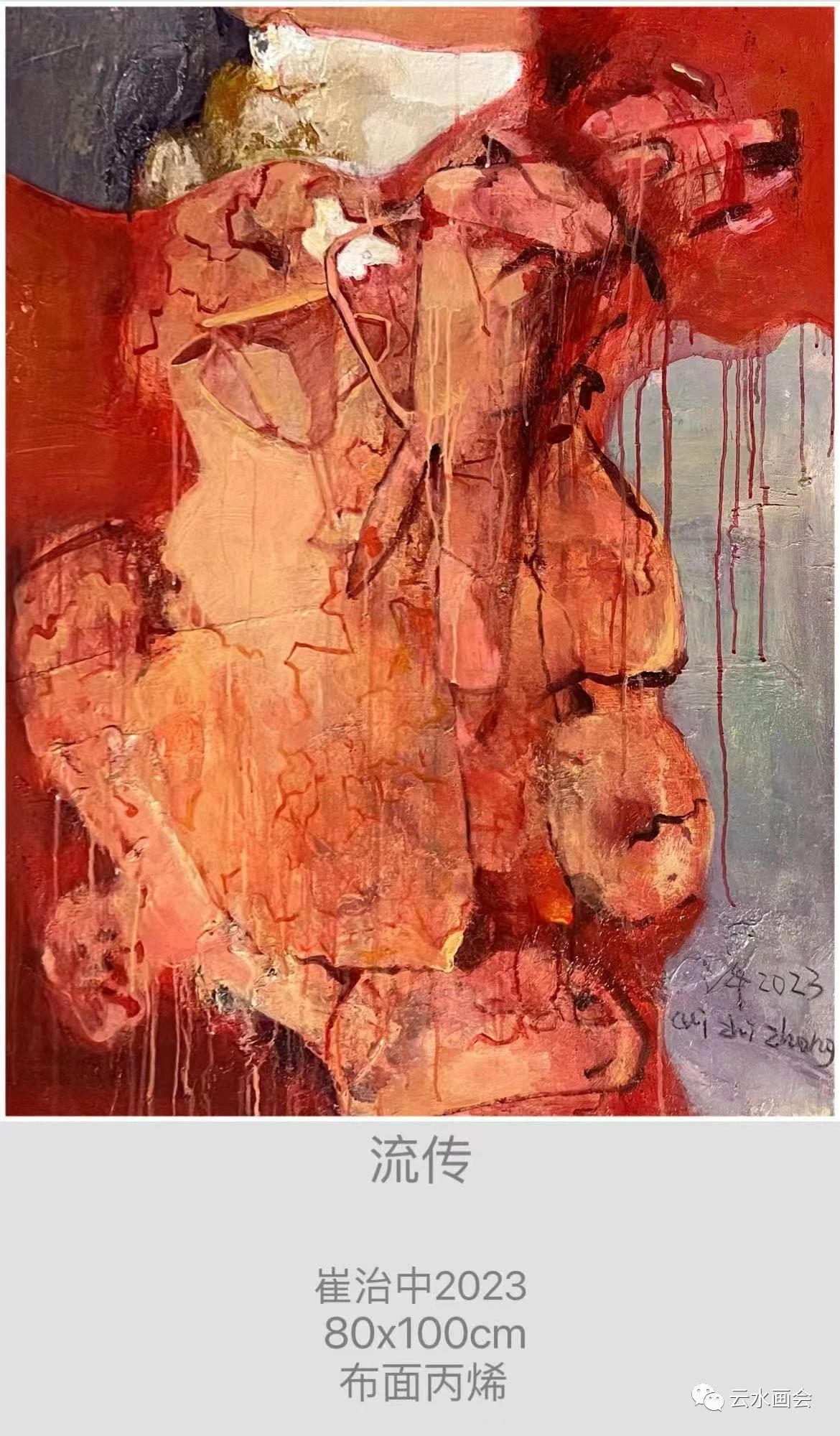

生命的有限性使得它难以实现超越时段的自我确认,惟有艺术能够担当此任,宣告生命曾经在场。经由崔老师的画,我们得以端详生命的纹理,探寻生命的本质和深意。他用他的画笔,重现了远古人类的期待、恐惧、愿望、苦难、迷惘、追寻、欢乐、悲伤……在他再造的这个沉默绚烂的世界里,生命被拉长,不但拥有此刻还拥有过去和未来。

川美毕业的崔老师,具有纯熟的绘画语言和技法,但他绝不囿于此,他一直在寻找,一直在变化。他的绘画早已获得业界内外的一致赞同和认可,但他并不满足于此,他的敌人从来只有自己,他在克服自己中一步步前行。他时时离开熟练,去谛听、去领悟、去跟随那一片混沌无边的陌生。

人为什么要创作呢?我想就由于那片无边无际的陌生之域的存在。那不是凭熟练就可以进入的地方,那里的陌生和危险要求人有着新的思想和语言。

从这方面来看,崔老师无疑是对的,他总惊奇于这个世界,在他心里,不断有艺术发生,离开自己的舒适区,去用新的歌声歌唱这个世界。世界因他而更宽广,而他也于歌唱中,去不断重新发现自己。

在对历史的关照和对生命的思考中,他还在追寻,还有距离——惑即距离。空间的延展,时间的无涯,肉身的奔走,心魂必得寻觅,绘画才因此绵绵无绝期。永恒靠近,即永恒的疑难引领出一条永恒的超越之路——人即超越。

艺术,你并不完全熟悉,它带着世界全部的消息,使生命之树常青,使崭新的语言生长。所以我更相信,生命是流而不是源,它不断更新不断生长,它的意义更在于觅。同样,三星堆人也并不是我们之外的另一种物种,更不是与我们无关的纯然的过去,他是生命曾流经的地方,生命经由他们流向我们,再流经我们,流向未来的人们。

对过去的关照,即是对现在的关照,对艺术的发现,即是对生命的发现。不管是长城系列,还是涂鸦系列,还是老成都系列,抑或是现在的三星堆系列,崔老师总是将他的着眼点放置于历史和生命之中。他说:“人类的历史和浩瀚的宇宙比起来,是短暂的。”他又说:“和天地比起来,人类永远处于婴儿期。”

他无疑是清醒的,太清醒了。所以即便他已获取世俗的成功,他仍骄傲不起来,自满不起来,因为他的悲悯和人道主义的精神,不容许他置人类的苦难于不顾,而去窃喜于个体的世俗的收获。

所以他才不会文人相轻,同行相忌,他是走在一条精神的路上,他希望在这条路上,能有人同行。的确,人类的目光不该局限于一己一身,甚至是一族一国,我们有着共同的困境和苦难,我们应该捍卫和欣赏个人表达的自由。

所以他才放眼于历史,在历史中了解现在,警示未来。

崔老师和三星堆的相遇,无疑是浪漫的,他在无数的白天和黑夜,梦想过了,和他们对过话了,再诉诸画笔。他用梦幻的色彩和画面,赋予他们一种神秘;他用他特有的诗意和忧郁的笔端,讲述他们的企盼和生活。线条和色彩肆意流淌,一个个神秘的形象伴随着形形色色神秘的猜想,复活过来了。