评论集|马其顿的呼声——林红油画艺术展(北京•天津•厦门)

2022-01-11 林红

北 京

展览地点:美门艺术馆

展览时间:2021年7月13日—2021年7月25日

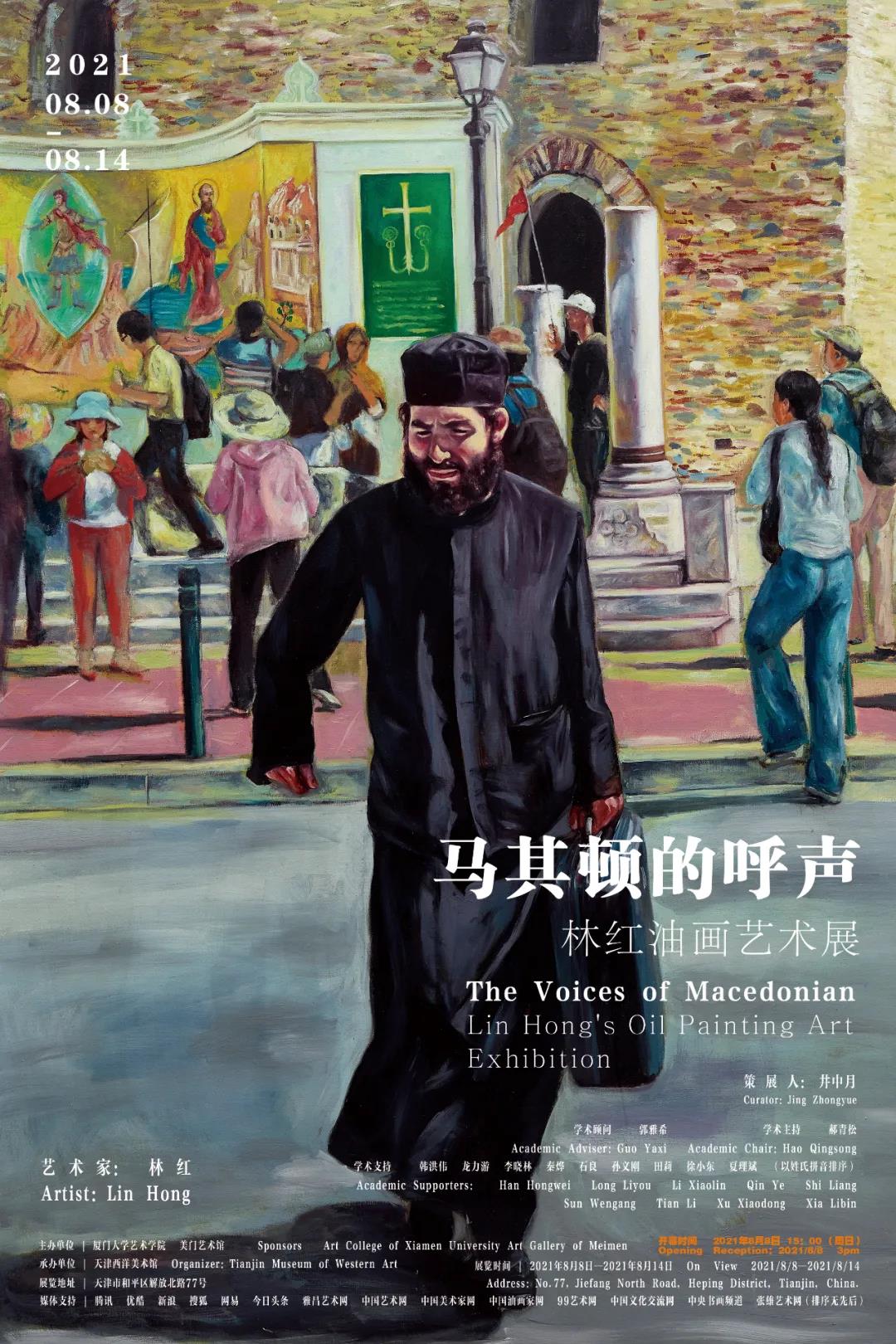

天 津

展览地点:西洋美术馆

展览时间:2021年8月8日—2021年8月14日

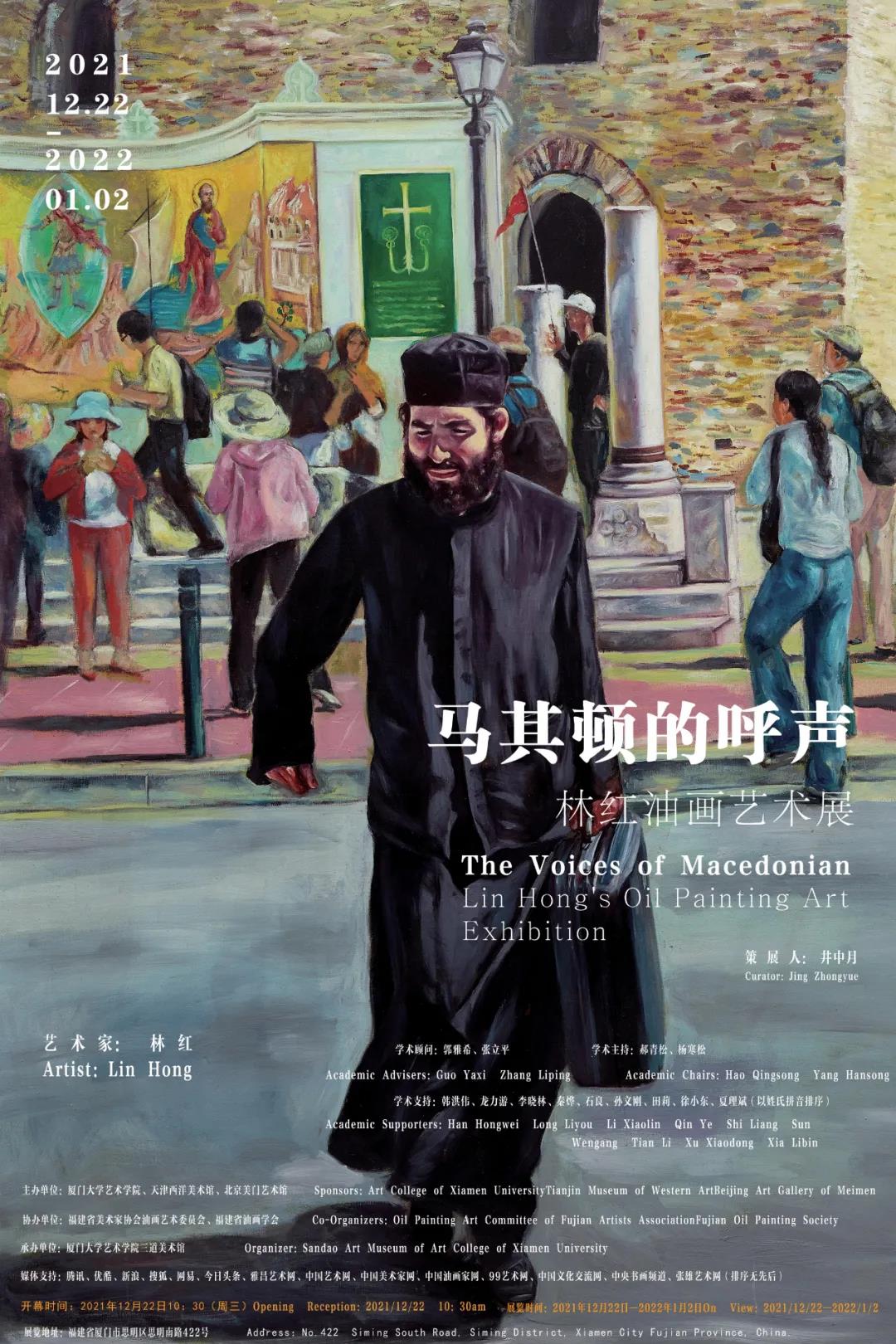

厦 门

展览地点:厦门大学艺术学院三道美术馆

展览时间:2021年12月22日—2022年1月2日

马其顿的呼声——林红油画艺术展

北京站 / 海报

马其顿的呼声——林红油画艺术展

北京站 / 海报

北京站 / 嘉宾合影

北京美门艺术馆展览现场

评 论 集

特别祝贺林红的展览开幕,也特别感谢主办方的邀请,在开幕式的时候来到这里。其实,我们在艺术之路上,大家都在寻求怎么样才能走好自己的艺术之路。林红,这么认真的一位艺术家,在这次展览中给我们展现这样一个阶段性的成果,给我们带来很多的启发。

我们在寻求艺术之路的时候,有一个问题应该是一直存在的,艺术的根源在哪里?表面上我们是在追寻目的,其实是在追寻根源。所以说我们在画画的时候,到最后你会发现,我们不止是在画画,我们是在寻求什么呢?正如,高更的作品《我们是谁?我们从哪里来?我们要到哪里去?》所追问的那样。其实最后不再只是一个艺术的问题,而变成了一个生命问题。我们通常会把艺术放在文化范畴里去思考,但是在这里,它不止是一个文化问题。

对于中国的油画家来说,在中国文化里要寻求自己的路怎么办?可能就会把油画的材料、形式、风格等等艺术本体的内容变成了使用的一个材料,一个方式而已。以为通过文化,才能找到自己的道路。但事实上当我们思考生命问题的时候,就可以跨越文化的局限。生命是更加内在的一条道路,当我们在艺术道路上,从文化思考进入到生命道路的时候,是一个艺术的重生。其实可以说,你生命的感知到什么程度,艺术表达就到什么程度。所以艺术往往只是我们在这个世界上的一个表达方式而已,我们其实是在使用一种方式来表达出对生命的理解到了什么程度。

当然,艺术不只是默想。这是一个方式,但我们还需要和历史沟通,和历史中的生命体去沟通,所以林红会到希腊去,到土耳其去,到那些历史的脚踪里面去,到那里去和那些在历史中、在那个地方留下生命痕迹的思想者去对话。甚至在那里看到一束花、一块石头都能够和历史中那些踪迹有一个对话,都会启发我们,让我们对这个世界的理解不再贫乏。我们可以知道,这个世界上最好、最高的那些文字、思想、创造是什么。所以说,重要的是我们看待这个世界的方式是什么?林红明白这一点。我们有时候在艺术追寻的道路上太激进,太去追寻所谓先锋前卫的东西。当现代艺术到来的时候有一句话说,重要的不再是画什么,而是怎么画。我们今天在当代艺术语境里又怎么看绘画?“画什么”没有失效,“怎么画”也没有失效。我们如果只是按照世界本来客观的样子画出来,可能是有问题的。因为这个世界本身已经不再是它原初的样子了。我们知道原初是美好的,但现状并不是美好的,所以理想的那个是什么?我们需要知道。

然后,我们用这样一个原初的眼光去更新我们眼睛看过的东西。在历史中,其实已经有一些人在用更新过的眼光看这个世界了,林红就走到那条路上去,考察在历史中那些伟大的思想者,他们是怎样看这个世界的?然后我们从他们的眼光中思考我们的世界应该是什么样子?然后把它画出来。其实这也是一种他者的眼光,但重要的是这个他者是谁?在当代艺术的后现代语境里面特别强调他者的眼光,他者,几乎可以看作是当代艺术的一个方法论。比如说女性主义,后殖民主义等等,都是在谈他者。但是,这里有一个危险,就是相对主义。而林红要寻求的他者是绝对他者,明白了这一点,就会明白林红要表达什么。祝贺林红的展览开幕,谢谢!

——郝青松

清华大学艺术学博士、艺术批评家

生活的歌者——女画家林红

七月,骄阳似火,北京进入盛夏,林红的油画又走进了美门。说是又一次是因为2017年岁末,在油画院美门艺术馆,林红在这里举办了她在北京的首场画展,在这次画展中我结识了林红,感觉得到她是一个积极乐观的人,三年下来她外表并无太多变化,依旧一头短发、长裙袭身,眼睛明亮。

那次展览林红的作品也是非常多,作品中有很多作为游览者对异域风情所做的描绘,画了一些异域的日常生活场景,这些作品尺寸都比较大。画面中虽然有一些技术上的不足,但是能感受到林红在描绘这些作品时投入了很大的热情,不过,就我个人而言更喜欢她的花卉和风景画,这些作品画的轻松,色彩热烈而又温馨,不仅愉悦,还有赞美。在众多的作品中,我特别喜欢她的一幅红色调的虞美人,虞美人如同一张张笑脸在路边绽开,在轻风中摇曳,充满喜悦之情,好似心绪得到了停歇。

2019年,那次展览之后,林红来到了油画院系统学习油画。油画院教学经过十几年的实践,已经形成了自己的体系和特色,学员会自觉不自觉的在艺术认知意识与绘画语言的表现能力方面获得长进,除了在写实绘画范围之内传承规律与法度,尤其注重提升学员的艺术审美水平,挖掘自己的内在精神与思想,拓展学生的艺术视域和思维广度。在这样的氛围里,一年多下来,林红在上述几方面取得了长足的进展,无论造型还是色彩及画面的掌控能力,较之2019年前完善了很多,今天展示的大部分作品是她的新作。

如果说2017年对林红的印象还是一个初步的,那么现在对林红的认识就相对全面和愈加的立体。她思维很活跃,突发奇想而不囿于法度,为了突出作品感受而往往打破常规,运用不同的绘画因素组织画面,构图上她会抓住最主要的部分,这一点从她的人物作品体现的更多。

女画家多感性,她亦如此,但她的画面不仅只有怡情与浪漫,还有纷扬与热烈、愿望与信念,面对丰富的自然她总不会无动于衷,对一草一木都充满了爱,想画的画一定要画出来,想抒发的一定要抒发出来,试举三例:今年五月在碛口,她特别想画奔腾的黄河和壮美的黄土高原,有一天风很大,她选了一个很大的画幅,风吹画面时常抖动,不好控制,在这样的情形下她还是如愿在风中将这幅作品画完;五一节期间的碛口,游人如梭,她端坐在熙攘的街道上自顾自地画她自己采摘的瓶花;阳光下她画了一片枣林,这是一幅很难处理的画面,枣树的叶子尚未丰满枝杈的生长很凌乱,需要花费很多的时间和高度的专注力才能画出树林的层次,林红画的很投入,最后画面组织得井井有条。在绘画状态上,她不计成本、不惜体力,这一点又不完全像是一个女画家。

林红不但爱画画,也爱听音乐,很会唱歌,她经常在朋友圈里边发一些好听的歌曲,曾经有一首《希望之歌》,虽不知内容,旋律极其优美,不同的版本有不同的感受。作为画家,她用饱蘸爱的色彩描绘缤纷世界,用作品礼赞美好生活,歌唱这神奇瑰丽的生命,因为我们的世界充满了希望。

——孙文刚

中国艺术研究院油画院画家

林红绘画的使命

如果一个人他的行为是坚定不移的,他相信自己所做的一切并不是为自己所做的事情本身,而是用这样的行为加以确认和彰显信念的力量。那么这就是一个虔诚的人,这就是一个有信仰的人。林红就是这样一个人。

林红是一个勤奋的女画家,她的油画最为突出的特点是她在用作品传递着她内心的敬仰,她绘画中的人物、静物、风景都在表达着同一主题。她的绘画每一幅画都像一个台阶,每一幅画也像一个脚印,她在用作品一步步地接近自己的诉求。她的油画不是作品,而是内心恳求的形式。她持续不断地表现着,似乎内心有一个声音不断地在追逐着,画出来,画出来,画出来。荣光是透过你的画面显现的。虽然,在她的画面中,绘画语言还需锤炼,绘画形式还需锻造,但是她对信仰的执着和对艺术的虔诚在一定程度上也弥补了她在绘画语言上的稚嫩。其实,艺术最终的目的也正在于此。

朴素的真心才是艺术的基石。

林红从马其顿的丘陵画到耶路撒冷的老墙,从太行山中画到黄河岸边。画面记录着一个孜孜以求的灵魂不断提升自我的渴求。

人生三命,“天命”“实命”“使命”。所谓“天命”是人无法选择出生与环境,这是上天注定的。所谓“实命”就是人实际的时时刻刻度过的每一天。这是人的个性与机遇决定的。所谓“使命”就是肩负天命与实命的身体中,却有种坚定不移地意志不断地一往无前的负重前行。因为,这个生命中的灵魂相信他的生命意义就是完成使命。这是由文化与信仰决定的。

而林红正是用她的绘画作品,一幅幅地完成着她的使命。惟其如此,她的生命意义,也就在完成使命的过程中得以彰显。

——徐小东

中国艺术研究院油画院画家

林红在油画院研修,我曾带过他们素描课,虽然了解不多,但对她的执迷和信念所感动。我总认为画好油画不是件容易的事情,除了锤炼造型和油画的语言之外,还要有坚实的信念,这信念来自于强大的精神力量,以及对生活的感悟。看得出,林红的这股力量是强大的。她总有在画面上不停的倾诉和表达的愿望,这来自于她在旅行生活中的感悟。相信她的执着和坚毅能够在今后的绘画上面得到更好的进步和释放。

——李晓林

中央美术学院教授

艺术乃精神与情感通过语言技艺的迹化,即道与器的契合,而契合的甜蜜点则是从艺者一生探寻追求的。

现下的从艺者多重实利,而轻高远,活着已属不易,不躺平而仰望者确应高扬称颂。林红要做展览,要我说点什么,我乐于夸人,但从不违心,看过林红的画,客观的讲有别于一般年轻画家的作品,仔细品读动人之处,在于她精神的驻足、灵魂的归宿、情感的可信、绘画语言的可变。林红是一位虔诚有信念的人,在她的精神世界里有两种感召,一是来自宗教的信仰,二是来自艺术的力量,二者之间形成的合力通过她在生命体验感知的过程中,升成了她艺术表现的主题,生活经历中鲜活的境象化做了她绘画的题材。她常年处在激动之中,全身心投入到精神的仰慕同艺术的追寻中,用绘画燃烧自己,用形色表达自己内心,欢愉的焦灼,不满的满足着。她为自己内心的情感和精神的驱使忘我的创作,同时又为未能用更高妙的艺术技巧而达到期许的艺术效果而困顿,一来二去,循环往复,有了她今天呈现给大家的样子。她的艺术精神上是真诚的,情感是真挚的,艺术上是质朴的,在艺术语言上她还有很大的上升空间,还有生涩和不足,但这丝毫不影响她作为一个艺术工作者从人的意义上构建的人文情怀与精神诉求的价值,而这恰恰是被淡化看轻的悲哀!在今后的日子里,祝愿林红保持调性和姿态,在生命的旅途里绘就属于自己画卷!

预祝展览顺利!

——石良

中国艺术研究院油画院画家

我觉得林红血液里有一股让我很敬佩的东西,那就是她的疯狂和执着。从她展览的作品中我们能感受到爱与善良。爱与善良是人类在生存中两个重要的情感支撑。我二十几年前开始研究人类学,“他者”实际上也是人类学很重要的一个学术点。我们在看一幅画或者一个人的时候,都有一个立场的问题。就是说,我们站在什么样的立场说话,这个结果与我们的立场直接相关。从她展览中的作品来看,在绘画本身的问题上还有不少的问题需要解决。林红的执着在于她在短短几年内,能画出这么多的作品。我们先不谈她作品的好坏,量这么大,肯定需要她花大量的时间。

林红创作的题材是引导人向善的,很有感染力。作为一个女性艺术家,她的家庭也需要她有很多的担当,她先生也比较支持她,所以她才能有更多的时间来创作,但是我相信她也是有很多的牺牲。

希望林红能在以后的艺术道路上,通过每一幅画解决一些绘画和情感表达的问题。

——林建寿

中国艺术研究院油画院特邀画家

2017年,林红就在美门艺术馆做过一个展览,那个时候的画相对来讲比较小,这次的作品很多都是巨幅的。说明了林红的勤奋,她的这种热情非常让人感动。

林红特别善良,特别纯净。从她的画中也能感觉出来,不管她画什么,在她笔下都非常生动,非常感人,而且颜色也是非常积极向上的,给人带来一种快乐、放松的心情,我觉得这是很难得的。她很勤奋,逐渐形成了自己独特的风格,这也是很不容易的。希望林红在以后的艺术道路上有更大的进步。

——蔡际鸿

北京美门艺术馆馆长

林红的画很有自信,她的自信可能来自于她自己内心的一个精神世界。在她的画里面,我也读到了她的精神世界。反观我们搞艺术的,就是我们画什么?怎么画?围绕这个问题值得我们去一直探讨的。在林红身上,我就看到了她画出来的这些作品,你说她的技巧可能在油画院学生当中,很多都比她好,很多都比她高超,但很多作品里没有她的这种精神世界,这是值得我们思考的。这也是值得我学习的一个很好的层面,也是值得我们每一个画家应该思考的问题。她的画也是她这几年去马其顿、希腊、土耳其画的,这些作品反映了什么?值得我们思考。这也是她自信的一个方面,自信的源泉。我觉得文化就是一个精神,没有精神世界,这个画还有什么意义?这是值得我们思考的。

——阿良

油画家

我总说林红做事风风火火的,做什么都很快,快也是一把“双刃剑”,我提出一点批评,你可以画得再慢一点,就能发挥得更好一点。当然,你的题材、内容、情感都已经表达的很好了。说一句外行的话,就是说,如果你是一个厨师,你做的菜让食客吃了说好,那没有问题,如果让同行吃了也说好,那才是真的好!

——鲁伦伟

艺术家

林红在艺术道路上非常的坚忍不拔,不断开拓自己的艺术语言和视野,这是很难能可贵的。我看到了她身上有种澎湃勃发的生命力,给我们带来一种陌生超验的感觉。我觉得她是一个人在闽南又胸怀天下的艺术家,很有闯劲。在信息大爆炸的时代,待在哪里都有可能创造奇迹,期待她继续成长,不断创作新的作品。

——陈文令

雕塑家

看到林红这么多的作品,也是感触良多,能感受到艺术的真诚。从画面来看,有身临其境的感觉,还是遵循了油画院的传统,真实的感觉,真实的感动。所以能看得出来,林红是一个热爱生活的人,从现实生活当中提炼的这种艺术语言。

——苏柏斗

工笔画家

看到林红的画还是很有震撼力的。画面讲的那种语言,还有传达的思想,能感觉到画家心理对艺术,对宗教,对绘画的那种崇敬和感受!

林红的这些画,我一直在画册上关注了很多,很多作品还是第一次看到。我觉得从作品上来讲,无论从色彩,无论从力度,从画面表达的宽广、深度都比这个画册看着还要丰富得多。有句话说,心有多大,力有多大,我看她的画最大的感触是心有多大,画有多大,力有多大。其实她油画的那种表达,油画那种技法的表达是很质朴的,不是那种很有油画技法高度能力的那种。但是由于这种质朴,她在这种对画家心灵的宽广上,她能够想到,并且敢去画,同时在画面上达到了她的语言和整个画面的一个冲击力,这都是很好的。

她还是有一个从质朴的那种油画的技法当中完成了一个画家不懈追求的,对艺术,对生命,对自然,对绘画的那种热爱,这个是在画面当中很能够反映出来的。

——秦烨

北京舞蹈学院教授

天津站 / 嘉宾合影

天津西洋美术馆展览现场

评 论 集

林红作品的生机与潜能

2021年8月,林红作品展《马其顿的呼声》在天津西洋美术馆展出,我认识了林红,也初步认识了林红的作品。

林红展出的作品有风景画、人物画和静物画。虽然有些作品不乏生涩和稚拙,但却充满着坚韧的肯定与自信。也正是因为她特有的“坚韧的肯定与自信”,使她的作品呈现出了不拘一格的单纯与丰厚、平凡与庄严、现实与超现实。

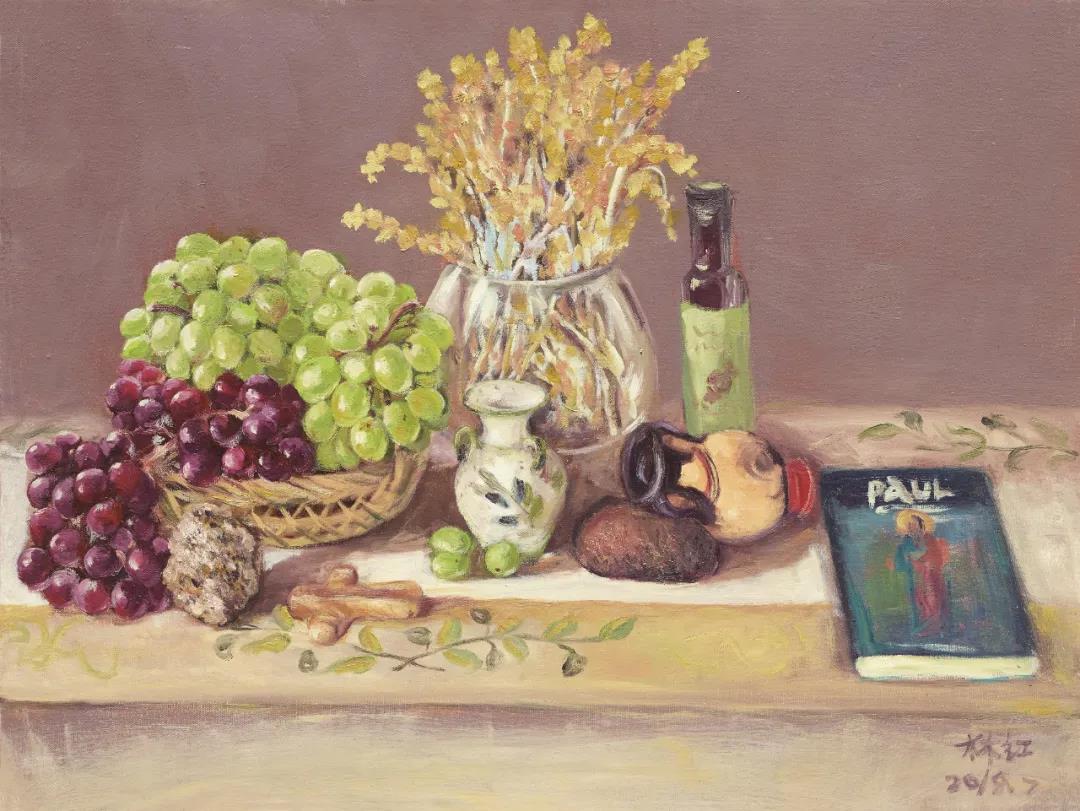

从她的风景画,《天空之城梅黛奥拉》《圣托里尼》《有虞美人的风景》《雅典卫城倒塌的神庙》《太行山之秋》等作品,我们可以看到她“坚韧的肯定与自信”中不拘一格的单纯与内在底蕴的丰厚,令人回味不尽……;从她的人物画,《马其顿的呼声》《天空之城梅黛奥拉修士》《在特罗亚领受异像的小稿》《一位希腊妇女》《效仿使徒保罗》等作品,可以看到她“坚韧的肯定与自信”中的平凡与庄严的人的内在精神诉求;从她的静物画,《百合花》《无花果》《柿子》《石榴与南瓜》《三颗石榴》等作品,可以看到她“坚韧的肯定与自信”中的现实与一尘不染、充满着神秘力量的超现实意境。

在我看来,这三个系列的作品都有着明显的内在精神的驱使,这种“内在精神的驱使”在她那不甚成熟的画面中却能够显示着平和的自然之光和潜在的神圣之光,这种“平和的自然之光”与“潜在的神圣之光”在她的写生和创作中孕育着无限的生长生机和无限的生命潜能。

——郭雅希

天津美术学院教授、美术理论家

通过林红的作品,我能感受到她对艺术的崇敬。从林红的作品中,我们不仅看到她自己对艺术的思考,也感受到对当下绘画发展方向的启发。

今天的绘画其实是处在当代艺术语境下的文化现象。一般来说当代艺术重要的是观念,甚至重要的是新媒体、装置、行为等这样的艺术形式。绘画的意义又在哪里?当这个问题提出来的时候,从事绘画的艺术家就要重新寻求和历史不一样的道路,很容易会被新的观念、材料和形式所吸引。艺术家却往往会忘记艺术的本质是什么,先锋、前卫并不是艺术的全部,这只是艺术的一半,另一半找到艺术与生命的关联。为什么要谈到生命?因为对艺术的理解往往只是在文化范畴来理解,但文化只是一个表象而已,表象里面是生命。也就是说,你活成什么样子,你的思想和价值观是怎样的,你就会画出什么样的画。

一个艺术家想画出好的画,做出好的艺术,最重要是生命要更新。生命更新的标准是什么呢?我们其实不是说要摸着石头过河过好这一生,而是应该首先要知道我们生命的那个标准是什么,才知道怎样去做艺术?在这个问题上,它是一个自上而下启示的问题,自上而下的启示,其实在历史上很多人都这样做过,作为一个希望寻求生命道路的艺术家来说,就需要回到历史的本原,回望历史上伟大的思想者怎样来思考,怎样看待这个世界?

2018年以来,林红两次到达希腊去追寻2000年前那些伟大的思想者,重走这条生命道路,看到这条道路上的自然,山水、花卉、大海,还有在那里生活的人类,似乎还是当时的样子。林红从这些痕迹里面寻找生命的内涵,文明的内涵,而这些的具有绝对性的,来自启示,而不是自我思考就能想出来的。也就是说在这样的道路之中的绘画,给了她要画什么的信心。

所以她的画里面不是简单风景画的审美,也不是简单花卉的审美,也不是在摹仿一个人物的形象,而是从这些自然、人物里面,她看到了生命道路的标杆是什么?自然的本质是什么?世界的标准是什么?我们生活在一个当代世界,纵观历史来看,现在并不是历史最好的时期,这是我们的处境。这样的处境里面,我们要明白世界应该是怎样的?林红在这样的道路追寻中,她看到了自启示而来给我们的标杆。在仰望中对话,从对话中而来的启示信息,世间奥秘,这个世界应该是怎样,为什么又不是这样,她把这些都画出来了。

表面上,她似乎是在写生,其实她的这些画是在回望2000年前世界的样子,她是在回望那个时候那些伟大的思想者讲述这个世界的奥秘,她把那种奥秘的景观在2000年后画出来了。也就是说,她在我们这个并不美好的世界里面画出了美好的样子应该是什么样子,让这些都呈现出来。当这些在展馆里面成为一个展览的时候,展览本身就成为人类生活的应然标准,应然的景观的样子。

就好像在黑暗里面有了一束光,那这束光不仅仅是属于2000年前,还属于我们今天。我们都应该先知道什么是美好的,我们才知道怎样向那个美好的路上去走,去行,去思考。这是一条生命的希望之路,也是艺术道路。艺术家面对怎样的题材,怎样的内容,用怎么样的方式呈现,那是多元的自由,是个人的选择,但在艺术的本质、生命的本质上,我们要寻求根本。这是这个展览的意义。当然,绘画本身还要不断精进,但重要的是先要寻找到这条路在哪里?在这条路上,不要苛求自己达到最完美,首先要寻求的是我们是不是已经站在了这条路上。

显然,林红已经站在这条路上!

——郝青松

清华大学艺术学博士、艺术批评家

林红艺术巡回展的第二站在天津西洋美术馆展出。天津西洋美术馆坐落在原法国租界区,一派欧洲风情,饱含历史底蕴。在展览现场,作品与西洋建筑环境互文生发,相得益彰。

艺术不仅当随时代,也要追寻本原,见出历史文明的信息。林红在两希文明的交汇之处写生考察,油画作品充满异域生机,富有别样的生命感染力。林红的油画作品,仿佛是一双历史的眼睛,回溯两千年前欧洲历史文化的源头,让现今世代的我们感受到巨大的历史张力。艺术不仅是审美的形式,更是文明的表达。

——李响

天津西洋美术馆馆长

马其顿的呼声——林红油画艺术展

厦门站 / 嘉宾合影

厦门大学艺术学院三道美术馆展览现场

评 论 集

今天这个展览是在特殊的情况下开幕,为什么这样说呢?林红这个画展是巡回展,先在北京展,随后又到天津展,天津展完以后,专门找一个大货车运送到厦门,准备开学就作为我们教学上的一种互补、参考而办的展览,因为疫情原因一直拖到现在。

林红是我们厦门大学美术系十多年前油画专业毕业生,毕业后在家人的支持下,一直持续不断地坚持创作。

林红这次展出的近百幅油画是这些年在中国艺术研究院油画院研习期间的作品,得到杨飞云等油画大咖们的指导,精致细腻耐看,风格较古典、具象一些。当中的内涵、材料运用、包括她临摹的古典大师作品对我们教学,对于我们油画专业的研究生本科生,都是很好的学习机会。

同学们看完展览以后,应该是非常有感觉的,对油画创作及艺术风格追求有较大的参考借鉴意义。

今天开幕式来了很多老师,包括张立平老师,以及我们好久不见的周鸣祥老师、林春老师,李文絢老师等等,就不做一一介绍了。现在有请福建省油画艺委会主任张立平教授讲话!

——杨寒松

厦门大学艺术学院教授、福建省油画艺委会副主任

刚刚杨老师也介绍了,林红在我的印象里在这个美术馆做展览应该是第二次了吧?我们几个老师走了一圈,我的第一个感受,你的画跟你的信仰都有关,很虔诚,我非常清楚这个。一个画家,对于自己所爱的东西,都会体现这些重要的一个涵养。

我觉得从你的画面显示出来了。我觉得比上一次,比你第一次展览,油画感更强,刚刚李老师说,很像欧洲的画,这是一方面。另一方面,从你的作品中,简单说就是非常接近欧洲最好的那一部分,我们能感受到,表达很含蓄、很内敛,你看天空的颜色处理,包括你的写生部分的光的处理,正在接近你的真情流露。

最重要的是画家能够感受到一种力量,非常棒!我觉得这些特点值得我们学习。看到一些很好的作品,对我也很受启发,我相信这对于你来说是一个非常好的开端,尤其你画你老公的那个,我估计你自己也感受得到那种更加自如,更加的不一样。

有的时候画真是这样,一紧张反倒还有点弱了,反到轻松的时候那种感觉就出来了。我刚才看你临摹的鲁本斯、库尔贝、柯罗等,你看那一招一式,特别是临摹鲁本斯那幅画,那是很到位,真是非常棒!

对于传统和时尚,优秀的东西留下来都是永远的。最好的画家,造就了时代,你就是500年前的画家,她的作品现在也光芒直射,所以说,林红走的每一步路,都很坚实。我相信林红错不了,她是画画的人,她很会画。

好,我不多说了,祝你展览成功!

——张立平

厦门大学艺术学院教授、福建省油画学会会长

一晃就是好多年了啊,林红给我印象最深刻的就是什么?毕业创作。毕业创作一个五十几岁的流浪汉在海边围栏彷徨痛苦,那个形态,那个形象,在她的毕业创作上,把她的同情心,把她对于人道主义的那种关切在画面上体现出来了,所以体现出了那种人文关怀、关爱。我觉得林红,这个学生,当时很年轻,她有一颗善良的心,而且通过画笔表现出来的她这种技能,我觉得太可贵了!

可以说她这个题材,这一类的题材其实很能打动人,而且有时候我也想画这类题材。我觉得她能把内心深处的东西表达出来,往往就是心里有什么感受,大胆表达出来。那么过了一二十年了,她的那种敢于去表达,而且依然保持了内心那种热切的这种心态。

当然,后面就像张老师说的,她一方面在信仰上也跟她的画很好地结合起来,所以说,这个画面,大部分作品我在北京都看了,开幕式我没参加,后来我去了,但短短这段时间,她又增加了一些作品。

我总的感觉,整个画面色彩感觉很好,她今天能够有这样的成就,能够有这样的面貌,跟她的勤奋分不开。她在北京告诉我,两三天就能画出一幅不小的画,这是我想都不敢想的。所以说,今天她有这个成绩,也源于自己的勤奋,以及内心的这种热爱,还有艺术的魄力在这里,有艺术的热情在里面。

作为她一路走过来,这个路子很明显是写实绘画的路子,但感受到的东西很不同。林红对于一些大师的作品,她注意到他们的技法,所以临摹了一些作品。这在我看来,她实际上在酝酿中,在油画的技法上,油画表达深度上,她进行了思考,这一点我觉得很好!今后她可能在这方面要多关注一些,这样呢,在画面的深度上会有一个很大的提高的空间。

——周鸣祥

厦门大学艺术学院教授

跟林红很熟的,她那种艺术家的性格就是特别开朗。我觉得林红有一种热情,包括她画画的那种色彩,包括她去希腊写生,我觉得她有一种信念,有一种跟一般画家不同的东西,这一题材也许是你将来发展的一个方向,这是我自己胡乱猜想的!因为画这个题材的人很多,从古到今,加上你在油画院的路线,可能是一个方向!

再一个,临摹鲁本斯那幅画,我跟张教授的看法是一致的。那么林红临摹作品,那个味道是抓住了,我觉得很有意思。这种古典的东西是一个油画技巧,必须去尝试学习的。因为油画是从欧洲传过来的,我们应该叫它油画本土化,它不同于水墨,但我觉得画油画还是要有油画的体会。我从我做雕塑的人来说去揣摩油画,所以从某种意义上来说,林红她不断思索出来的一种画法,她画作的颜色也比较厚实、丰富,透出很多内涵在里面。

另外,你在油画院配的那个镜框,那个老镜框我也特别喜欢,感觉里面还是挺有文章的,也是很有意思的。

好,希望林红越来越好!

——林春

厦门大学艺术学院教授

昨天偶然碰到十多年前油画班毕业的林红,邀请我来参观她的画展,我觉得特别亲切。因为从我们厦大一波波绘画专业毕业出去的学生也有近几十届了,凡遇到能坚持画画至今的学生我都会有这种感觉。十年是时代和人生的一个阶段记忆,特别是十几年前那几届的毕业生到社会上能坚持画画至今的在我印象中确实不多,而能带这么多个人作品回母校来做个展的学生几乎没有,林红做到了。从她的画中可看出她内心里对待艺术的那般虔诚、热爱和执着,看到她对古典主义、印象主义及现代油画等经典作品的技法潜心和深入研究的那种态度与状态,真心的为我们油画专业能培养出这样热爱画画的学生而感到欣慰和高兴。

她的画里面虽尝试运用多种古典及传统油画技法进行创作或写生,但可贵之处在于作品中所传达出的却是她个人自性化的一种情感氛围。再强烈和高纯度对比的色彩运用在她的画里都很自然的浑统在了一股单纯、安静、温善、祥和、明洁的美感基调中,这应是她内心信仰中有爱和善良状态的自然显现。所以,她的画看上去气息很真实,因为这些都是通过她内心里的真诚流露而来的。正因如此,她所学的各类古典技术在自我表现中才能够真正落地,落到她对生活真实的视觉观察与内心感受当中,最终也能落到观众的心里。比如,她到安卡拉、伊斯坦布尔所画之作,一看到她那个画面的风格,就能感觉出她把所学的各种传统技法能与当地的地域气息及视觉特点达到某种自然的契合,并得以了充分发挥。在她描绘不同的地域环境的画作中确实有所学技法与个人感受同时落地的那种感觉,而不是那种有法无心的作品。看她整个画展从研习传统经典技法再慢慢形成自己的风格是有一个变化的过程。对画画者来说,只要心存真爱,艺术创造就永不会枯竭,画中总会不断溢映出人性的光彩而散发出美的光点。林红有这些可贵的内质,相信她目前所研究学习的各类西画技法定会随着她的内心与生活的历程及不断的修练得以成熟,进而转化为自己的绘画语言,形成自己更加独立鲜明的绘画风格。希望以后能看到林红在绘画上有更大成绩。

——李文絢

厦门大学艺术学院教授

以前与林红见面,她总是在讲信仰,为她的执着而感动。这次画展上见面,她开始谈艺术史,讲临摹经典的体会。在我看来,这样的进步预示着她在未来创作品质上的蜕变与发展。

——童焱

厦门大学艺术学院副教授、美术理论家

林红作品集:(部分)

马其顿的呼声 布面油画 160×160cm 2020年

天空之城梅黛奥拉的修士 布面油画 180×120cm 2018年

旷野中的自画像 布面油画 160×160cm 2020年

圣托里尼 布面油画 180×160cm 2018年

加帕多家的四月大雪 布面油画 200×150cm 2019年

加帕多家 布面油画 160×160cm 2019年

有希腊物品的静物 布面油画 70×100cm 2018年

祝福满满 布面油画 50×100cm 2020年

春日 布面油画 80×80cm 2021年

艺术家:林红

毕业于厦门大学艺术学院美术系油画专业;

结业于中国艺术研究院油画院;

近年来,举办“奇异恩典”、“金色的耶路撒冷”、“马其顿的呼声”等个人展览。

免责声明:以上信息为瀚望号发布,不代表瀚望艺术网观点。

更多内容

阅读 3069